阅读完需:约 17 分钟

内核态和用户态

我们的电脑可能同时运行着非常多的程序,这些程序分别来自不同公司。

谁也不知道在电脑上跑着的某个程序会不会发疯似得做一些奇怪的操作,比如定时把内存清空了。

因此 CPU 划分了非特权指令和特权指令,做了权限控制,一些危险的指令不会开放给普通程序,只会开放给操作系统等特权程序。

你可以理解为我们的代码调用不了那些可能会产生“危险”操作,而操作系统的内核代码可以调用。

这些“危险”的操作指:内存的分配回收,磁盘文件读写,网络数据读写等等。

如果我们想要执行这些操作,只能调用操作系统开放出来的 API ,也称为系统调用。

这就好比我们去行政大厅办事,那些敏感的操作都由官方人员帮我们处理(系统调用),所以道理都是一样的,目的都是为了防止我们(普通程序)乱来。

这里又有两个名词:

- 用户空间

- 内核空间。

我们普通程序的代码是跑在用户空间上的,而操作系统的代码跑在内核空间上,用户空间无法直接访问内核空间的。当一个进程运行在用户空间时就处于用户态,运行在内核空间时就处于内核态。

当处于用户空间的程序进行系统调用,也就是调用操作系统内核提供的 API 时,就会进行上下文的切换,切换到内核态中,也时常称之为陷入内核态。

那为什么开头要先介绍这个知识点呢?

因为当程序请求获取网络数据的时候,需要经历两次拷贝:

- 程序需要等待数据从网卡拷贝到内核空间。

- 因为用户程序无法访问内核空间,所以内核又得把数据拷贝到用户空间,这样处于用户空间的程序才能访问这个数据。

介绍这么多就是让你理解为什么会有两次拷贝,且系统调用是有开销的,因此最好不要频繁调用。

然后我们今天说的 I/O 模型之间的差距就是这拷贝的实现有所不同!

今天我们就以 read 调用,即读取网络数据为例子来展开 I/O 模型。

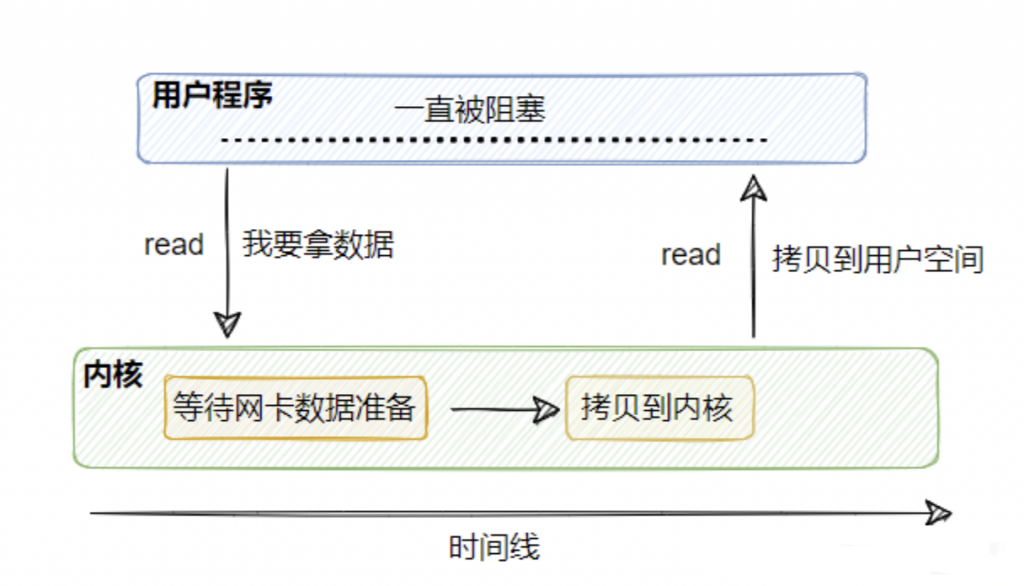

同步阻塞 I/O

当用户程序的线程调用 read 获取网络数据的时候,首先这个数据得有,也就是网卡得先收到客户端的数据,然后这个数据有了之后需要拷贝到内核中,然后再被拷贝到用户空间内,这整一个过程用户线程都是被阻塞的。

假设没有客户端发数据过来,那么这个用户线程就会一直阻塞等着,直到有数据。即使有数据,那么两次拷贝的过程也得阻塞等着。

所以这称为同步阻塞 I/O 模型。

它的优点很明显,简单。调用 read 之后就不管了,直到数据来了且准备好了进行处理即可。

缺点也很明显,一个线程对应一个连接,一直被霸占着,即使网卡没有数据到来,也同步阻塞等着。

我们都知道线程是属于比较重资源,这就有点浪费了。

所以我们不想让它这样傻等着。

于是就有了同步非阻塞 I/O。

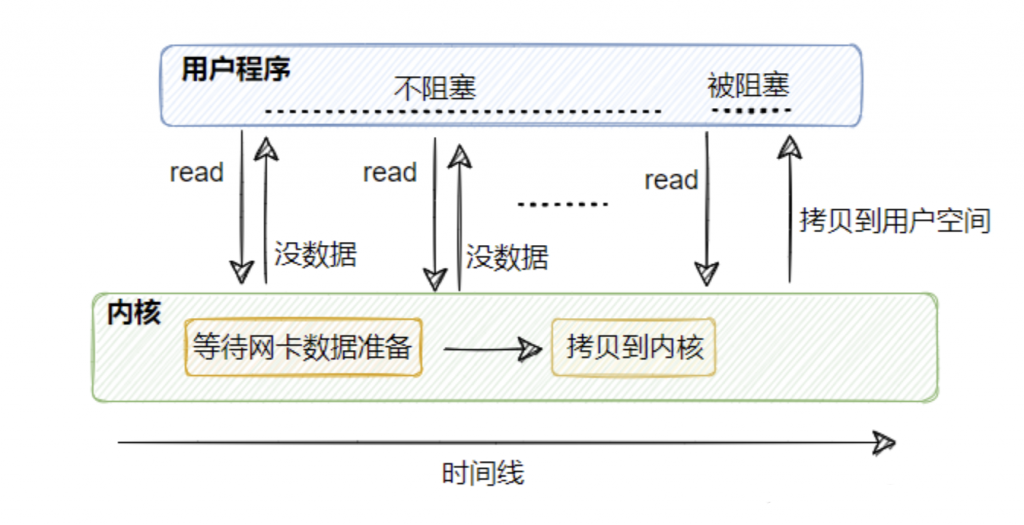

同步非阻塞 I/O

从图中我们可以很清晰的看到,同步非阻塞I/O 基于同步阻塞I/O 进行了优化:

在没数据的时候可以不再傻傻地阻塞等着,而是直接返回错误,告知暂无准备就绪的数据!

这里要注意,从内核拷贝到用户空间这一步,用户线程还是会被阻塞的。

这个模型相比于同步阻塞 I/O 而言比较灵活,比如调用 read 如果暂无数据,则线程可以先去干干别的事情,然后再来继续调用 read 看看有没有数据。

但是如果你的线程就是取数据然后处理数据,不干别的逻辑,那这个模型又有点问题了。

等于你不断地进行系统调用,如果你的服务器需要处理海量的连接,那么就需要有海量的线程不断调用,上下文切换频繁,CPU 也会忙死,做无用功而忙死。

那怎么办?

于是就有了I/O 多路复用。

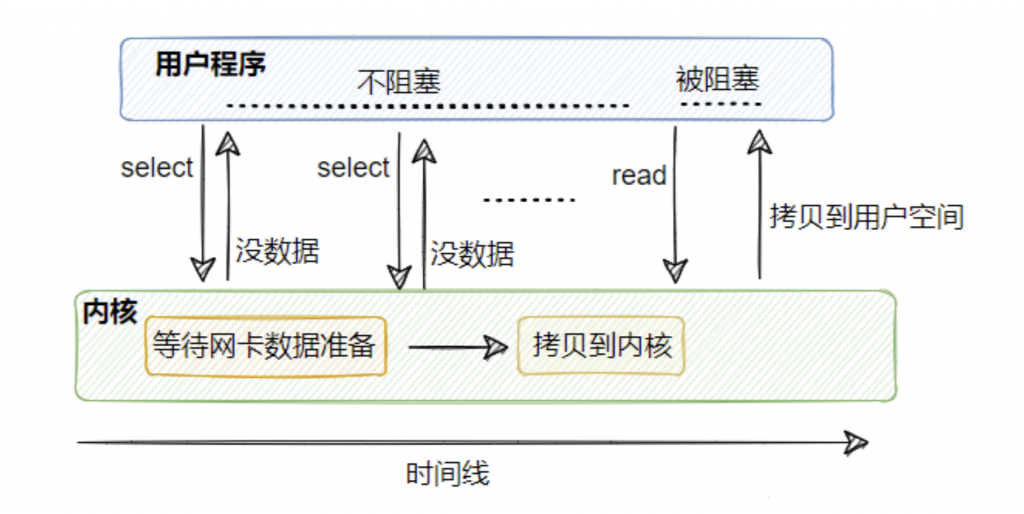

I/O 多路复用

从图上来看,好像和上面的同步非阻塞 I/O 差不多啊,其实不太一样,线程模型不一样。

既然同步非阻塞 I/O 在太多的连接下频繁调用太浪费了, 那就招个专员吧。

这个专员工作就是管理多个连接,帮忙查看连接上是否有数据已准备就绪。

也就是说,可以只用一个线程查看多个连接是否有数据已准备就绪。

具体到代码上,这个专员就是 select ,我们可以往 select 注册需要被监听的连接,由 select 来监控它所管理的连接是否有数据已就绪,如果有则可以通知别的线程来 read 读取数据,这个 read 和之前的一样,还是会阻塞用户线程。

这样一来就可以用少量的线程去监控多条连接,减少了线程的数量,降低了内存的消耗且减少了上下文切换的次数,很舒服。

想必到此你已经理解了什么叫 I/O 多路复用。

所谓的多路指的是多条连接,复用指的是用一个线程就可以监控这么多条连接。

看到这,再想想,还有什么地方可以优化的?

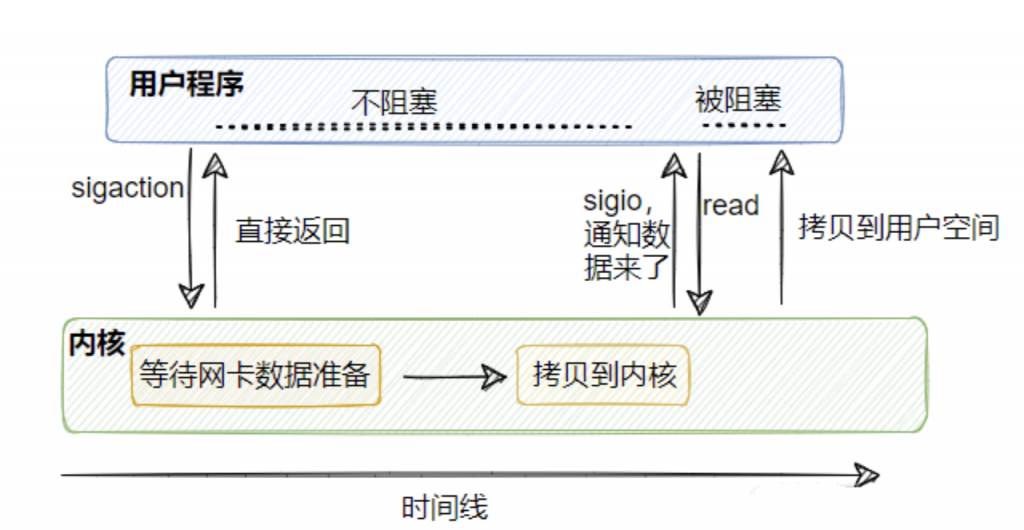

信号驱动式I/O

上面的 select 虽然不阻塞了,但是他得时刻去查询看看是否有数据已经准备就绪,那是不是可以让内核告诉我们数据到了而不是我们去轮询呢?

信号驱动 I/O 就能实现这个功能,由内核告知数据已准备就绪,然后用户线程再去 read(还是会阻塞)。

听起来是不是比 I/O 多路复用好呀?那为什么好像很少听到信号驱动 I/O?

为什么市面上用的都是 I/O 多路复用而不是信号驱动?

因为我们的应用通常用的都是 TCP 协议,而 TCP 协议的 socket 可以产生信号事件有七种。

也就是说不仅仅只有数据准备就绪才会发信号,其他事件也会发信号,而这个信号又是同一个信号,所以我们的应用程序无从区分到底是什么事件产生的这个信号。

所以我们的应用基本上用不了信号驱动 I/O,但如果你的应用程序用的是 UDP 协议,那是可以的,因为 UDP 没这么多事件。

因此,这么一看对我们而言信号驱动 I/O 也不太行。

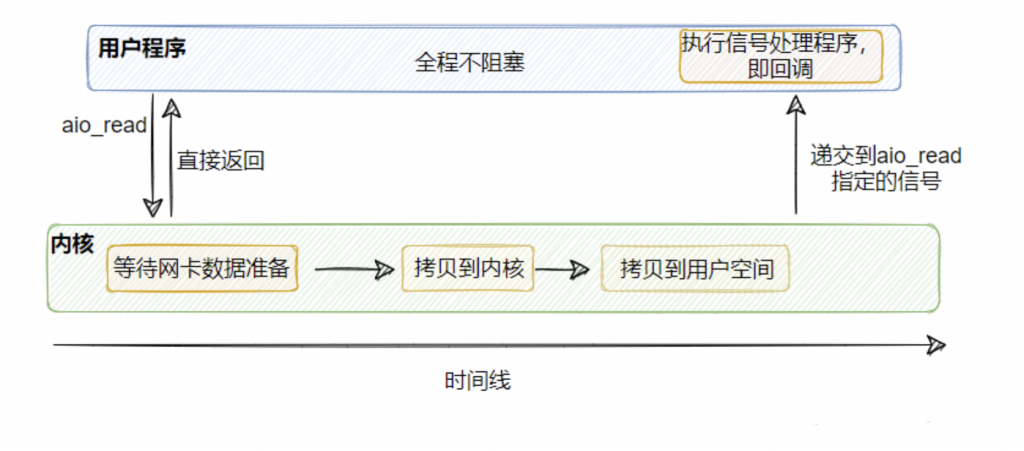

异步 I/O

信号驱动 I/O 虽然对 TCP 不太友好,但是这个思路对的:往异步发展,但是它并没有完全异步,因为其后面那段 read 还是会阻塞用户线程,所以它算是半异步。

因此,我们得想下如何弄成全异步的,也就是把 read 那步阻塞也省了。

其实思路很清晰:让内核直接把数据拷贝到用户空间之后再告知用户线程,来实现真正的非阻塞I/O!

所以异步 I/O 其实就是用户线程调用 aio_read ,然后包括将数据从内核拷贝到用户空间那步,所有操作都由内核完成,当内核操作完毕之后,再调用之前设置的回调,此时用户线程就拿着已经拷贝到用户控件的数据可以继续执行后续操作。

在整个过程中,用户线程没有任何阻塞点,这才是真正的非阻塞I/O。

那么问题又来了:

为什么常用的还是I/O多路复用,而不是异步I/O?

因为 Linux 对异步 I/O 的支持不足,你可以认为还未完全实现,所以用不了异步 I/O。

这里可能有人会说不对呀,像 Tomcat 都实现了 AIO的实现类,其实像这些组件或者你使用的一些类库看起来支持了 AIO(异步I/O),实际上底层实现是用 epoll 模拟实现的。

而 Windows 是实现了真正的 AIO,不过我们的服务器一般都是部署在 Linux 上的,所以主流还是 I/O 多路复用。

同步&异步

同步和异步指的是:当前线程是否需要等待方法调用执行完毕。

比如你调用一个搬运一百块石头的方法:

- 同步指的是调用这个方法,你的线程需要等待这一百块石头搬完,然后得到搬完了的结果,接着再继续执行剩下的代码逻辑。

//同步方式

result = 搬一百块石头();

//需等待搬完的结果,才能执行下面的逻辑

if(result) {

石头搬完了发工资();

}

计算下一次搬石头的任务();- 异步指的是调用这个方法,立马就直接返回,不必等候这一百块石头还未搬完,可以立马执行后面的代码逻辑,然后利用回调或者事件通知的方式得到石头已经搬完的结果。

//异步方式

搬一百块石头({

//回调

石头搬完了发工资();

});

//不必等待石头搬完,立马执行下面的逻辑

计算下一次搬石头的任务();可以很直观的看出,同步和异步就是调用方式的不同,这使得我们的编码方式也有所不同。

在异步调用下的代码逻辑相对而言不太直观,需要借助回调或事件通知,这在复杂逻辑下对编码能力的要求较高。而同步调用就是直来直去,等待执行完毕然后拿到结果紧接着执行下面的逻辑,对编码能力的要求较低,也更不容易出错。

所以你会发现有很多方法它是异步调用的方式,但是最终的使用还是异步转同步。

比如你向线程池提交一个任务,得到一个 future,此时是异步的,然后你在紧接着在代码里调用 future.get(),那就变成等待这个任务执行完成,这就是所谓的异步转同步,像 Dubbo RPC 调用同步得到返回结果就是这样实现的。

阻塞&非阻塞

阻塞和非阻塞指的是:当前接口数据还未准备就绪时,线程是否被阻塞挂起。

何为阻塞挂起?就是当前线程还处于 CPU 时间片当中,调用了阻塞的方法,由于数据未准备就绪,则时间片还未到就让出 CPU。

所以阻塞和同步看起来都是等,但是本质上它们不一样,同步的时候可没有让出 CPU。

而非阻塞就是当前接口数据还未准备就绪时,线程不会被阻塞挂起,可以不断轮询请求接口,看看数据是否已经准备就绪。

至此我们可以得到一个结论:

- 同步&异步指:当数据还未处理完成时,代码的逻辑处理方式不同。

- 阻塞&非阻塞指:当数据还未处理完成时(未就绪),线程的状态。

所以同步&异步其实是处于框架这种高层次维度来看待的,而阻塞&非阻塞往往针对底层的系统调用方面来抉择,也就是说两者是从不同维度来考虑的。

再结合 I/O 来看

前提:程序和硬件之间隔了个操作系统,而为了安全考虑,Linux 系统分了:用户态和内核态

在这个前提下,我们再明确 I/O 操作有两个步骤:

- 发起 I/O 请求

- 实际 I/O 读写,即数据从内核缓存拷贝到用户空间

阻塞 I/O 和非阻塞 I/O。按照上文,其实指的就是用户线程是否被阻塞,这里指代的步骤1(发起I/O请求)。

- 阻塞 I/O,指用户线程发起 I/O 请求的时候,如果数据还未准备就绪(例如暂无网络数据接收),就会阻塞当前线程,让出 CPU。

- 非阻塞 I/O,指用户线程发起 I/O 请求的时候,如果数据还未准备就绪(例如暂无网络数据接收),也不会阻塞当前线程,可以继续执行后续的任务。

可以发现,这里的阻塞和非阻塞其实是指用户线程是否会被阻塞。

同步 I/O 和异步 I/O。按照上文,我们可以得知这就是根据 I/O 响应方式不同而划分的。

- 同步 I/O,指用户线程发起 I/O 请求的时候,数据是有的,那么将进行步骤2(实际 I/O 读写,即数据从内核缓存拷贝到用户空间),这个过程用户线程是要等待着拷贝完成。

- 异步 I/O,指用户线程发起 I/O 请求的时候,数据是有的,那么将进行步骤2(实际 I/O 读写,即数据从内核缓存拷贝到用户空间),拷贝的过程中不需要用户线程等待,用户线程可以去执行其它逻辑,等内核将数据从内核空间拷贝到用户空间后,用户线程会得到一个“通知”。

再仔细思考下,在 I/O 场景下同步和异步说的其实是内核的实现,因为拷贝的执行者是内核,一种是同步将数据拷贝到用户空间,用户线程是需要等着的。一个是通过异步的方式,用户线程不用等,在拷贝完之后,内核会调用指定的回调函数。

如果不理解上面,就只需记住:

- 同步I/O:指的是用户线程会需要等待步骤 2 执行完毕。

- 异步I/O:指的是用户线程不需要等待步骤 2 执行。

好了,如果以上的概念你都已经理解了的话,那么平日里我们所说的同步阻塞I/O,同步非阻塞I/O等其实就是把上面的两个步骤合起来看,应该不难理解。

我再简单的总结一下,关于 I/O 的阻塞、非阻塞、同步、异步:

- 阻塞和非阻塞指的是发起 I/O 请求后,用户线程状态的不同,阻塞I/O在数据未准备就绪的时候会阻塞当前用户线程,而非阻塞 I/O 会立马返回一个错误,不会阻塞当前用户线程。

- 同步和异步是指,内核的 I/O 拷贝实现,当数据准备就绪后,需要将内核空间的数据拷贝至用户空间,如果是同步 I/O 那么用户线程会等待拷贝的完成,而异步 I/O则这个拷贝过程用户线程该干嘛可以去干吗,当内核拷贝完毕之后会“通知”用户线程。