阅读完需:约 81 分钟

Disruptor 是什么

Disruptor 由 LMAX 开发,用于改进 Java 线程间通信,主要适用于对延迟敏感度高到极端的应用程序,在保持高吞吐量的同时确保非常高的响应时间。通常,此类服务旨在将消费者和生产者之间的响应时间缩短至 1 毫秒或更短,在最极端的情况下会缩短至数百微秒。

基于Disruptor开发的系统单线程能支撑每秒600万订单,2010年在QCon演讲后,获得了业界关注。 2011年,企业应用软件专家Martin Fowler专门撰写长文介绍Disruptor。同年Disruptor还获得了 Oracle官方的Duke大奖。

Disruptor 被提议作为 Java 中传统队列(例如 )的替代方案ArrayBlockingQueue,同时提供类似的有序和多播类型语义来支持多个生产者和消费者。

Disruptor 解决了什么问题

它不解决网络或传输延迟问题,Disruptor 完全位于单个进程中,不能在网络上的不同系统之间或进程之间使用。

Disruptor 也不能替代一些在当今更广泛的行业中非常流行的常见消息传递技术,这些技术旨在实现高可用性、弹性和可扩展性,例如Kafka或ActiveMQ。

Disruptor 针对 Java 进程中的内部延迟问题。它不是持久存储,消息完全存储在内存中,主要用于改善两个或多个充当生产者或消费者的工作线程之间的延迟。

目前,包括Apache Storm、Camel、Log4j 2在内的很多知名项目都应用了Disruptor以获取高性能。 要深入了解 disruptor ,咱们从 Java的 内置队列开始介绍起。

https://lmax-exchange.github.io/disruptor/disruptor.html#_overview

Java内置队列的问题

介绍Disruptor之前,我们先来看一看常用的线程安全的内置队列有什么问题

Java的内置队列如下表所示

| 队列 | 有界性 | 锁 | 数据结构 |

| ArrayBlockingQueue | bounded | 加锁 | arraylist |

| LinkedBlockingQueue | optionally-bounded | 加锁 | linkedlist |

| ConcurrentLinkedQueue | unbounded | 无锁 | linkedlist |

| LinkedTransferQueue | unbounded | 无锁 | linkedlist |

| PriorityBlockingQueue | unbounded | 加锁 | heap |

| DelayQueue | unbounded | 加锁 | heap |

队列的底层一般分成三种:数组、链表和堆。

其中,堆一般情况下是为了实现带有优先级特性的队列,暂且不考虑。

从数组和链表两种数据结构来看,两类结构如下:

- 基于数组线程安全的队列,比较典型的是

ArrayBlockingQueue,它主要通过加锁的方式来保证线程安全; - 基于链表的线程安全队列分成

LinkedBlockingQueue和ConcurrentLinkedQueue两大类,前者也通过锁的方式来实现线程安全,而后者通过原子变量compare and swap(以下简称“CAS”)这种 无锁方式来实现的。

和ConcurrentLinkedQueue一样,上面表格中的LinkedTransferQueue都是通过原子变量compare and swap(以下简称“CAS”)这种不加锁的方式来实现的

但是对 volatile类型的变量进行 CAS 操作,存在伪共享问题

Disruptor 的使用场景

Disruptor 它可以用来作为高性能的有界内存队列, 适用于两大场景:

- 生产者消费者场景

- 发布订阅 场景

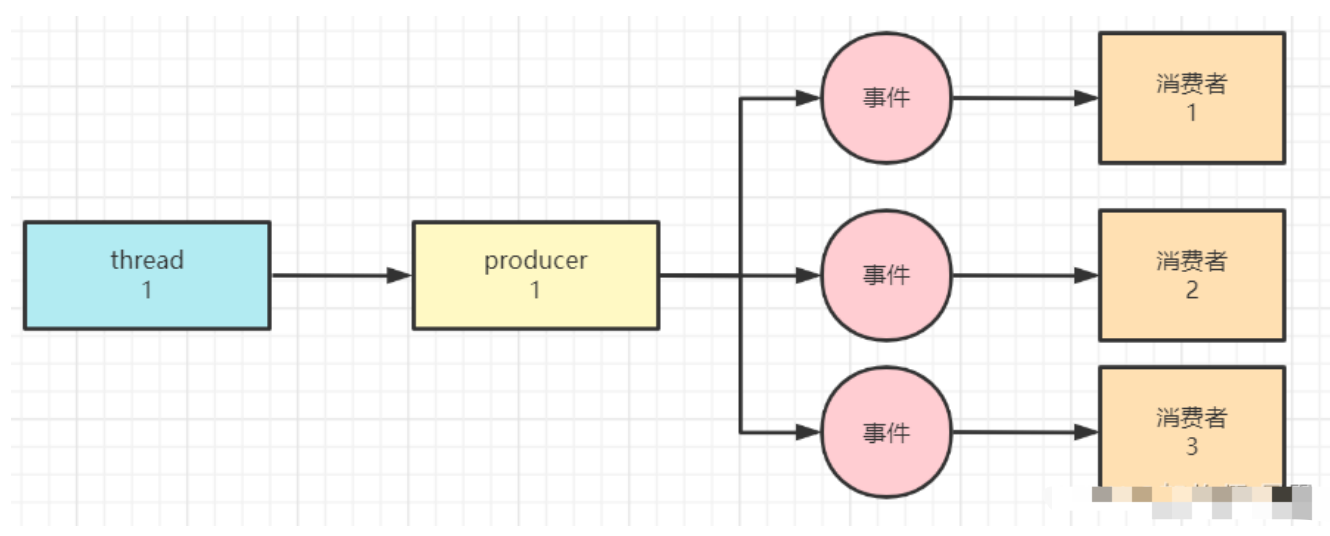

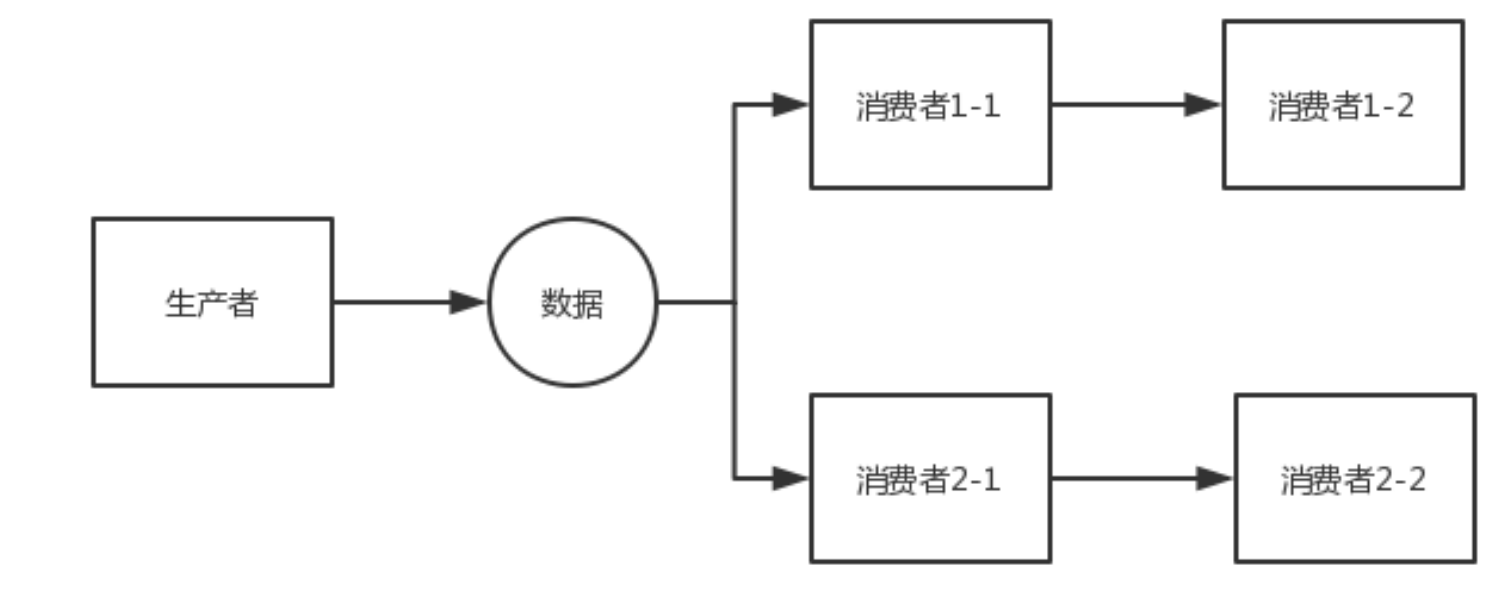

生产者消费者场景。Disruptor的最常用的场景就是“生产者-消费者”场景,对场景的就是“一个生产者、 多个消费者”的场景,并且要求顺序处理。

发布订阅 场景:Disruptor也可以认为是观察者模式的一种实现, 实现发布订阅模式。

伪共享原理

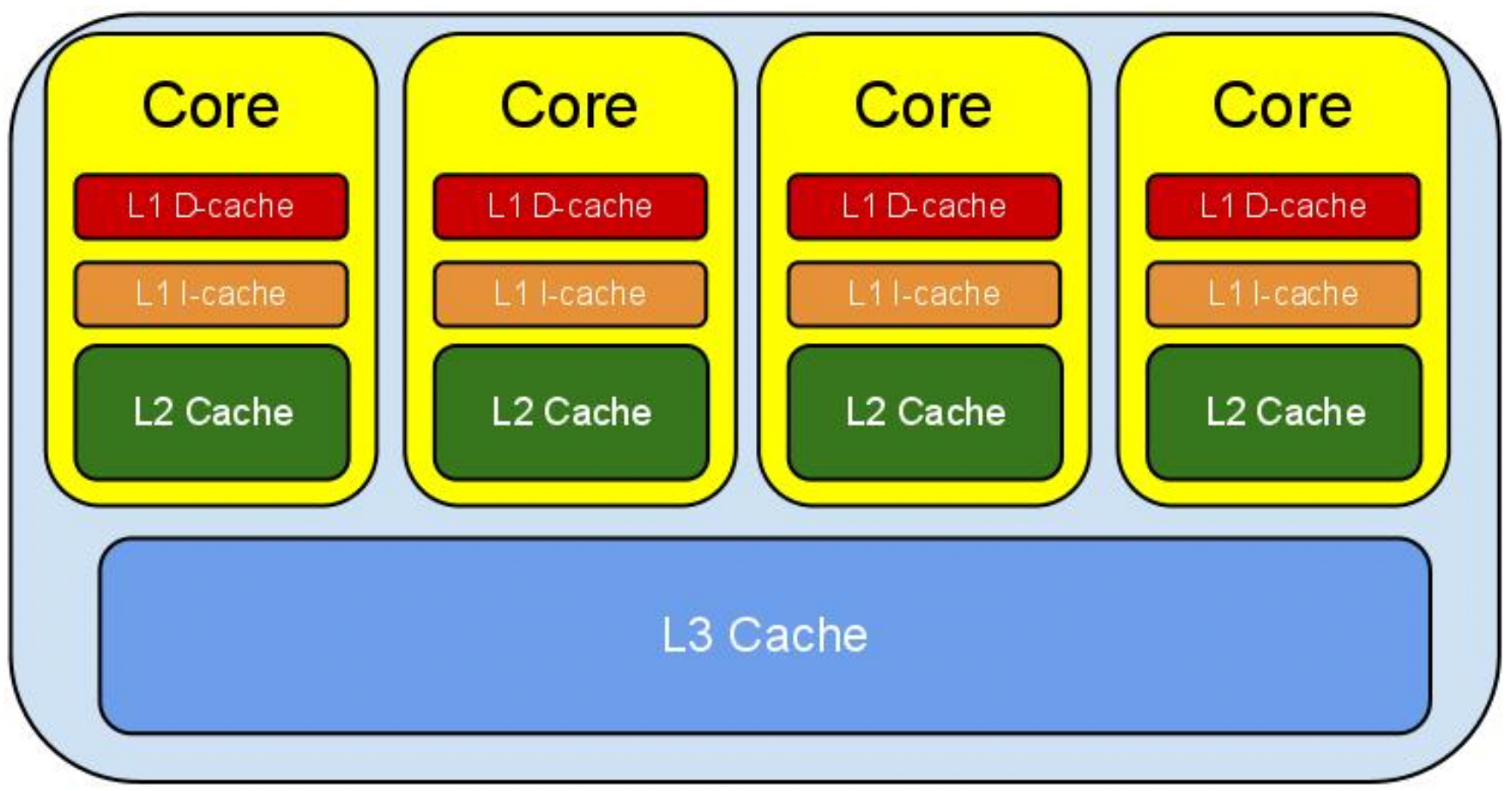

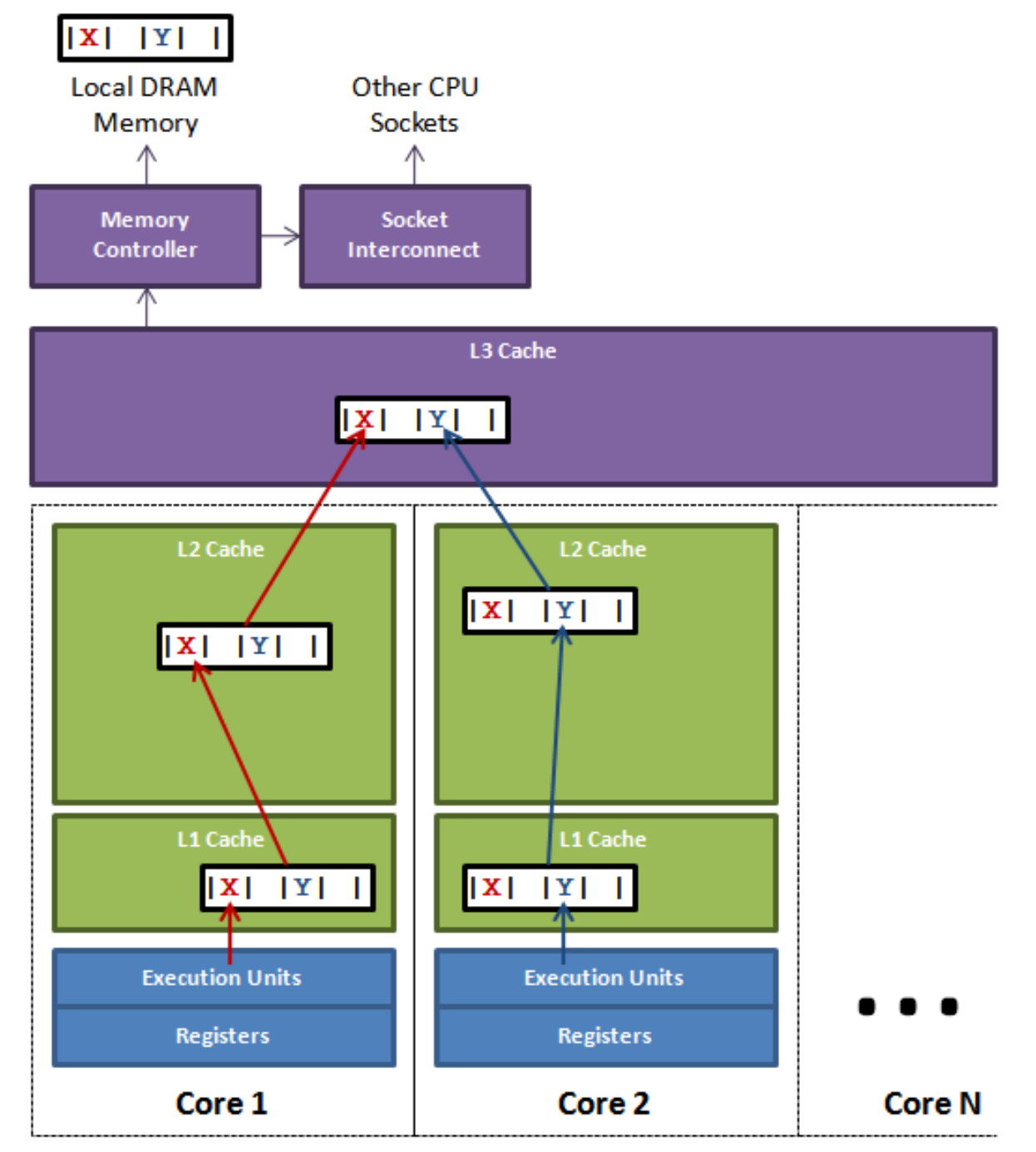

CPU的结构

L1、L2、L3分别表示一级缓存、二级缓存、三级缓存,越靠近CPU的缓存,速度越快,容量也越小。

- L1缓存很小但很快,并且紧靠着在使用它的CPU内核;

- L2大一些,也慢一些,并且仍然只能被一个单独的CPU核使用;

- L3更大、更慢,并且被单个插槽上的所有CPU核共享;

- 最后是主存,由全部插槽上的所有CPU核共享。

级别越小的缓存,越接近CPU, 意味着速度越快且容量越少。

L1是最接近CPU的,它容量最小(比如256个字节),速度最快, 每个核上都有一个L1 Cache(准确地说每个核上有两个L1 Cache, 一个存数据 L1d Cache, 一个存指令 L1i Cache);

L2 Cache 更大一些(比如256K个字节),速度要慢一些,一般情况下每个核上都有一个独立的L2 Cache;

二级缓存就是一级缓存的存储器: 一级缓存制造成本很高因此它的容量有限,二级缓存的作用就是存储那些CPU处理时需要用到、 一级缓存又无法存储的数据。

L3 Cache是三级缓存中最大的一级,例如(比如12MB个字节),同时也是最慢的一级,在同一个CPU 插槽之间的核共享一个L3 Cache。

三级缓存和内存可以看作是二级缓存的存储器,它们的容量递增,但单位制造成本却递减。

L3 Cache和L1,L2 Cache有着本质的区别。 L1和L2 Cache都是每个CPU core独立拥有一个,而L3 Cache是几个Cores共享的,可以认为是一个更小但是更快的内存。

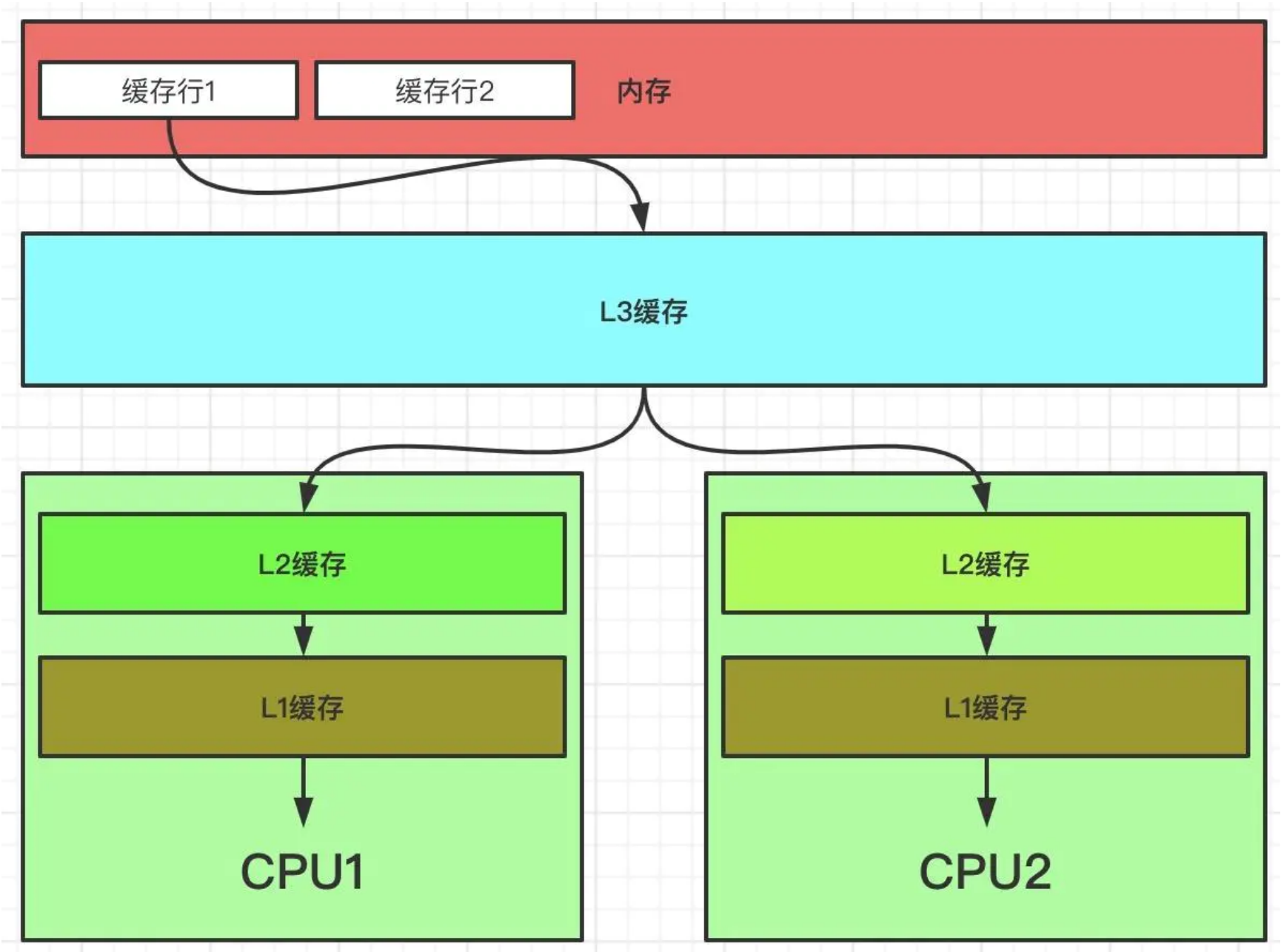

缓存行 cache line

为了提高IO效率,CPU每次从内存读取数据,并不是只读取我们需要计算的数据,而是一批一批去读取的,这一批数据,也叫Cache Line(缓存行)。

也可以理解为批量读取,提升性能。 为啥要一批、一批的读取呢? 这也满足空间的局部性原理。

从读取的角度来说,缓存,是由缓存行Cache Line组成的。 所以使用缓存时,并不是一个一个字节使用,而是一行缓存行、一行缓存行这样使用;

换句话说,CPU存取缓存都是按照一行,为最小单位操作的。并不是按照字节为单位,进行操作的。

一般而言,读取一行数据时,是将我们需要的数据周围的连续数据一次性全部读取到缓存中。这段连续的数据就称为一个缓存行。

一般一行缓存行有64字节。intel处理器的缓存行是64字节。目前主流的CPU Cache的Cache Line大小都是64Bytes。

假设我们有一个512 Bytes 的一级缓存,那么按照64 Bytes 的缓存单位大小来算,这个一级缓存所能存 放的缓存个数就是512/64 = 8个。

所以,Cache Line可以简单的理解为CPU Cache中的最小缓存单位。

这些CPU Cache的写回和加载,都不是以一个变量作为单位。这些都是以整个Cache Line作为单位。

如果一个常量和变量放在一行,那么变量的更新,也会影响常量的使用:

CPU在加载数据时,整个缓存行过期了,加载常量的时候,自然也会把这个数据从内存加载到高速缓存。

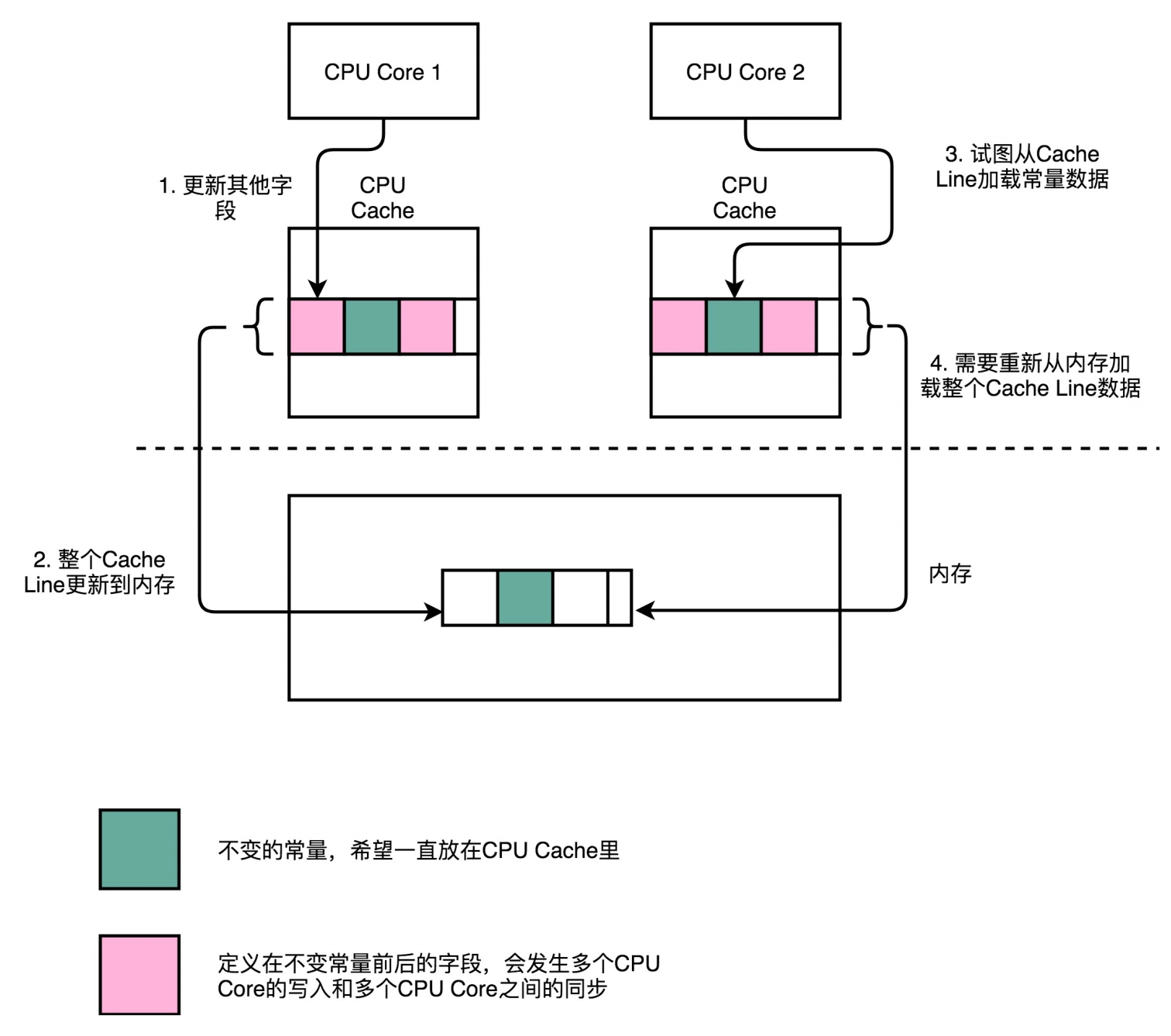

什么是伪共享(False Sharing)问题?

CPU的缓存系统是以缓存行(cache line)为单位存储的,一般的大小为64bytes。 在多线程程序的执行过程中,存在着一种情况,多个需要频繁修改的变量存在同一个缓存行当中。

假设:有两个线程分别访问并修改X和Y这两个变量,X和Y恰好在同一个缓存行上,这两个线程分别在不同的CPU上执行。 那么每个CPU分别更新好X和Y时将缓存行刷入内存时,发现有别的修改了各自缓存行内的数据, 这时缓存行会失效,从L3中重新获取。 这样的话,程序执行效率明显下降。

为了减少这种情况的发生,其实就是避免X和Y在同一个缓存行中,如何操作呢?可以主动添加一些无关变量将缓存行填充满,比如在X对象中添加一些变量,让它有64 Byte那么大,正好占满一个缓存行。

两个线程(Thread1 和 Thread2)同时修改一个同一个缓存行上的数据 X Y: 如果线程1打算更改a的值,而线程2准备更改b的值:

Thread1:x=3; Thread2:y=2;

由x值被更新了,所以x值需要在线程1和线程2之间传递(从线程1到线程2), x、y的变更,都会引起 cache line 整块 64 bytes 被刷新,因为cpu核之间以cache line的形式交换数据(cache lines的大小一般为64bytes)。

在并发执行的场景下,每个线程在不同的核中被处理。 假设 x,y是两个频繁修改的变量,x,y,还位于同一个缓存行.

如果,CPU1修改了变量x时,L3中的缓存行数据就失效了,也就是CPU2中的缓存行数据也失效了, CPU2需要的y需要重新从内存加载。

如果,CPU2修改了变量y时,L3中的缓存行数据就失效了,也就是CPU1中的缓存行数据也失效了, CPU1需要的x需要重新从内存加载。

x,y在两个cpu上进行修改,本来应该是互不影响的,但是由于缓存行在一起,导致了相互受到了 影响。

伪共享问题(False Sharing)的本质

出现伪共享问题(False Sharing)的原因:

- 一个缓存行可以存储多个变量(存满当前缓存行的字节数);64个字节可以放8个long,16个int

- 而CPU对缓存的修改又是以缓存行为最小单位的; 不是以long 、byte这样的数据类型为单位的

- 在多线程情况下,如果需要修改“共享同一个缓存行的其中一个变量”,该行中其他变量的状态 就 会失效,甚至进行一致性保护

所以,伪共享问题(False Sharing)的本质是:

对缓存行中的单个变量进行修改了,导致整个缓存行其他不相关的数据也就失效了,需要从主存重新加载

如果其中有 volatile 修饰的变量,需要保证线程可见性的变量,还需要进入 缓存与数据一致性的保障 流程, 如mesi协议的数据一致性保障 用了其他变量的 Core的缓存一致性。

缓存一致性是根据缓存行为单元来进行同步的,假如 y是 volatile 类型的,假如a修改了x,而其他的线 程用到y,虽然用到的不是同一个数据,但是他们(数据X和数据Y)在同一个缓存行中,其他的线程的 缓存需要保障数据一致性而进行数据同步,当然,同步也需要时间。

一个CPU核心在加载一个缓存行时要执行上百条指令。如果一个核心要等待另外一个核心来重新加载缓 存行,那么他就必须等在那里,称之为 stall (停止运转)。

伪共享问题的解决方案

减少伪共享也就意味着减少了 stall 的发生,其中一个手段就是通过填充(Padding)数据的形式,来保证本应有可能位于同一个缓存行的两个变量,在被多线程访问时必定位于不同的缓存行。

简单的说,就是以空间换时间: 使用占位字节,将变量的所在的缓冲行塞满。 Disruptor 无锁框架就是这样的。

什么是填充缓冲行

下面是一个填充了的缓存行的,尝试 p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7为AtomicLong的value的缓存行占位,将 AtomicLong的value变量的所在的缓冲行塞满

public class CacheLinePadding{

//消除伪共享场景下

protected volatile long p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7;

public volatile long x=1L;

//消除伪共享场景下

protected volatile long p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15;

}

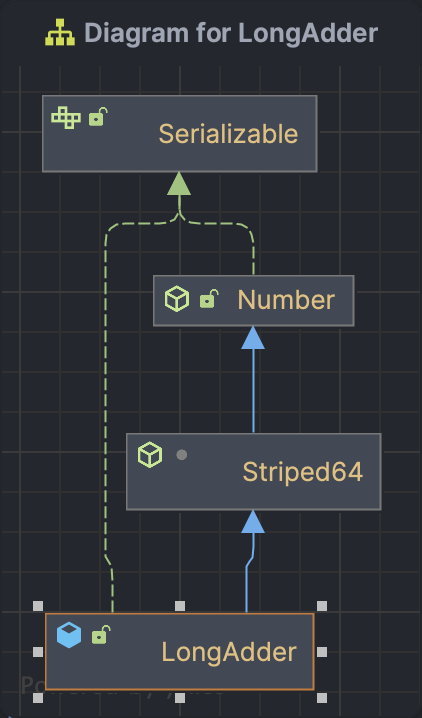

伪共享False Sharing在java 8中解决方案

JAVA 8中添加了一个@Contended的注解,添加这个的注解,将会在自动进行缓存行填充。

下面有一个@Contended的例子:

package com.crazymakercircle.basic.demo.cas.busi;

import sun.misc.Contended;

public class ContendedDemo {

//有填充的演示成员

@Contended

public volatile long padVar;

//没有填充的演示成员

public volatile long notPadVar;

}以上代码使得padVar和notPadVar都在不同的cache line中。@Contended使得notPadVar字段远离了对象头部分

执行时,必须加上虚拟机参数-XX:-RestrictContended,@Contended注释才会生效。

在Java 8中,使用@Contended注解的对象或字段的前后各增加128字节大小的padding,使用2倍于大多数硬件缓存行的大小来避免相邻扇区预取导致的伪共享冲突。我们目前的缓存行大小一般为64Byte, 这里Contended注解为我们前后加上了128字节绰绰有余。

可见至少在JDK1.8以上环境下, 只有@Contended注解才能解决伪共享问题, 但是消耗也很大, 占用了宝贵的缓存, 用的时候要谨慎。

@Contended 注释还可以添加在类上,每一个成员,都会加上。

伪共享性能比对

- 首先存在伪共享场景下的耗时计算

- 其次是消除伪共享场景下的耗时计算

- 再次是使用unsafe访问变量时的耗时计算 (取消内存可见性意味着一个线程对内存中的某个值所做的更改可能不会立即被其他线程看到。这种情况下,如果另一个线程尝试读取该值,则可能会得到旧值或无效值,这可能会导致程序出现奇怪的行为或崩溃。)

public interface SomeOneEntity {

void setValue(long value);

}@Contended

public class CacheLineNoPadding implements SomeOneEntity{

//消除伪共享场景下

// protected volatile long p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7;

public volatile long x=1L;

//消除伪共享场景下

// protected volatile long p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15;

@Override

public void setValue(long value) {

this.x=value;

}

}

@Contended

public class CacheLineWithUnsafe implements SomeOneEntity{

//消除伪共享场景下

// protected volatile long p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7;

public volatile long x=1L;

//消除伪共享场景下

// protected volatile long p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15;

//使用unsafe访问变量的耗时计算

private static final Unsafe UNSAFE;

private static final long VALUE_OFFSET;

static {

UNSAFE= UnsafeUtils.getUnsafe();

try {

VALUE_OFFSET=UNSAFE.objectFieldOffset(CacheLineWithUnsafe.class.getDeclaredField("x"));

}catch (final Exception e){

throw new RuntimeException(e);

}

}

@Override

public void setValue(long value) {

UNSAFE.putOrderedLong(this,VALUE_OFFSET,value);

}

}

public class FalseShareTest {

private final long TURE=100_000_000L;

/**

* 常执行价值

*

* @param entity 实体

*/

private void executeChangValue(SomeOneEntity[] entity) throws InterruptedException {

CountDownLatch countDownLatch=new CountDownLatch(2);

Thread threadA=new Thread(()->{

for (long i=0;i<TURE ;i++){

entity[0].setValue(i);

}

countDownLatch.countDown();

},"threadA");

Thread threadB=new Thread(()->{

for (long i=0;i<100_000_000L ;i++){

entity[1].setValue(i);

}

countDownLatch.countDown();

},"threadB");

final long start=System.nanoTime();

threadA.start();

threadB.start();

// 等待线程A,B执行完毕

countDownLatch.await();

final long end= System.nanoTime();

String time=String.format("耗时%s毫秒",(end-start)/1_000_000);

System.out.println(time);

}

@Test

public void testNoPadding() throws InterruptedException {

SomeOneEntity[] entity=new CacheLineNoPadding[2];

entity[0]=new CacheLineNoPadding();

entity[1]=new CacheLineNoPadding();

executeChangValue(entity);

}

@Test

public void testWithUnsafe() throws InterruptedException {

SomeOneEntity[] entity=new CacheLineWithUnsafe[2];

entity[0]=new CacheLineWithUnsafe();

entity[1]=new CacheLineWithUnsafe();

executeChangValue(entity);

}

}

理论上应该是有对比提升的,但是我的对比下来前两种提升比较大,第三种方式提升不明显。

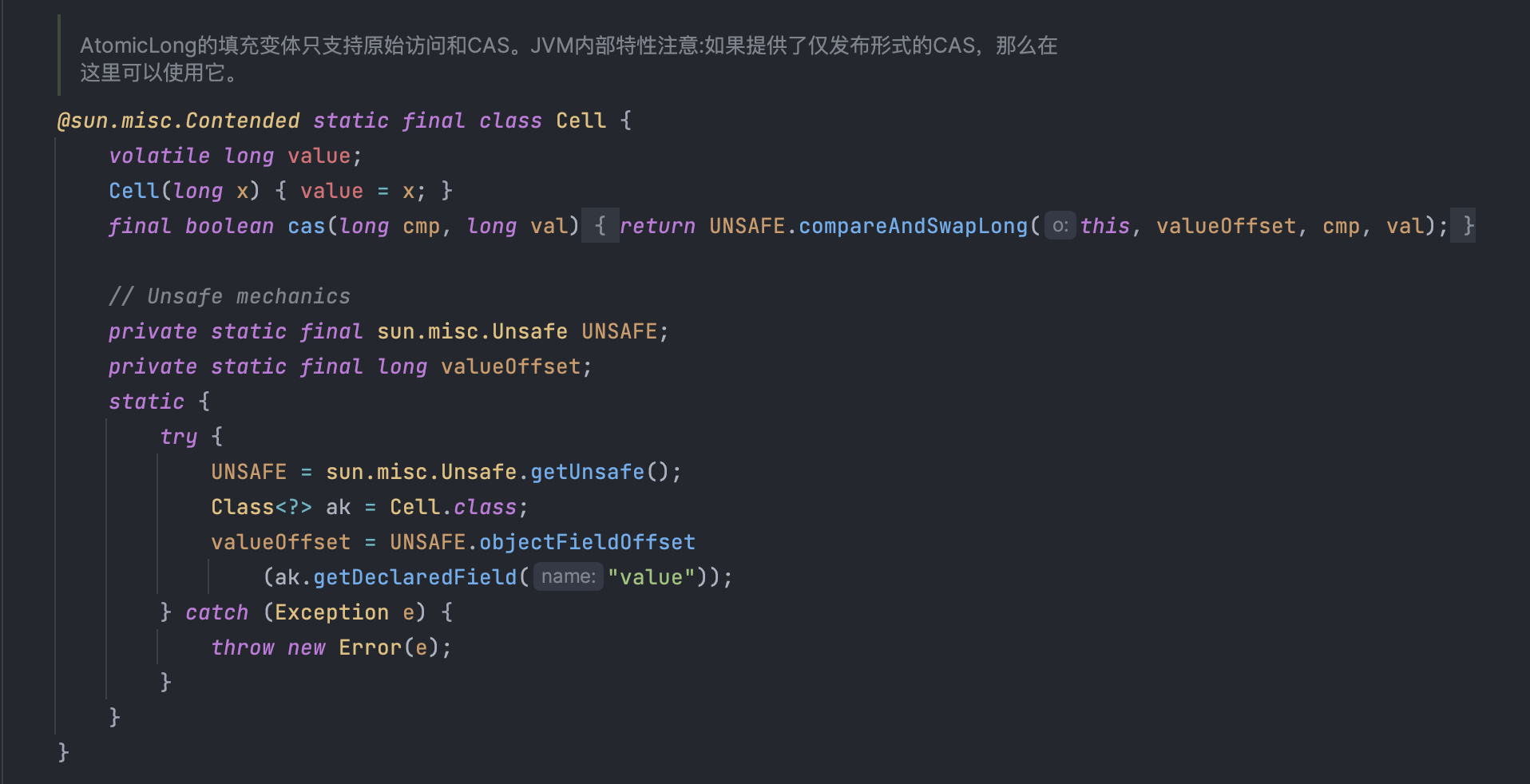

JDK源码中如何解决 伪共享问题

在LongAdder在java8中的实现已经采用了@Contended。

LongAdder以及 Striped64如何解决伪共享问题

LongAdder是大家常用的高并发累加器,通过分而治之的思想,实现超高并发累加。 LongAdder的 结构如下:

Striped64是在java8中添加用来支持累加器的并发组件,它可以在并发环境下使用来做某种计数, Striped64的设计思路是在竞争激烈的时候尽量分散竞争, Striped64维护了一个base Count和一个Cell数组,计数线程会首先试图更新base变量,如果成功则退出计数,否则会认为当前竞争是很激烈的,那么就会通过Cell数组来分散计数, Striped64根据线程来计算哈希,然后将不同的线程分散到不同的Cell数组的index上,然后这个线程的计数内容就会保存在该Cell的位置上面, 基于这种设计,最后的总计数需要结合base以及散落在Cell数组中的计数内容。

这种设计思路类似于java7的ConcurrentHashMap实现,也就是所谓的分段锁算法, ConcurrentHashMap会将记录根据key的hashCode来分散到不同的segment上, 线程想要操作某个记录,只需要锁住这个记录对应着的segment就可以了,而其他segment并不会被锁住,其他线程任然可以去操作其他的segment, 这样就显著提高了并发度, 虽然如此,java8中的ConcurrentHashMap实现已经抛弃了java7中分段锁的设计,而采用更为轻量级的CAS来协调并发,效率更佳。

Cell元素如何消除伪共享

Striped64 中的Cell元素,是如何消除伪共享的呢?

对于伪共享,我们在实际开发中该怎么做

我们已经知道伪共享的对程序的影响。 那么,在实际的生产开发过程中,我们一定要通过缓存行填充去解决掉潜在的伪共享问题吗? 其实并不一定。

首先就是多次强调的,伪共享是很隐蔽的,我们暂时无法从系统层面上通过工具来探测伪共享事件。 其次,不同类型的计算机具有不同的微架构(如 32 位系统和 64 位系统的 java 对象所占自己数就不一 样),如果设计到跨平台的设计,那就更难以把握了,一个确切的填充方案只适用于一个特定的操作系 统。

还有,缓存的资源是有限的,如果填充会浪费珍贵的 cache 资源,并不适合大范围应用。

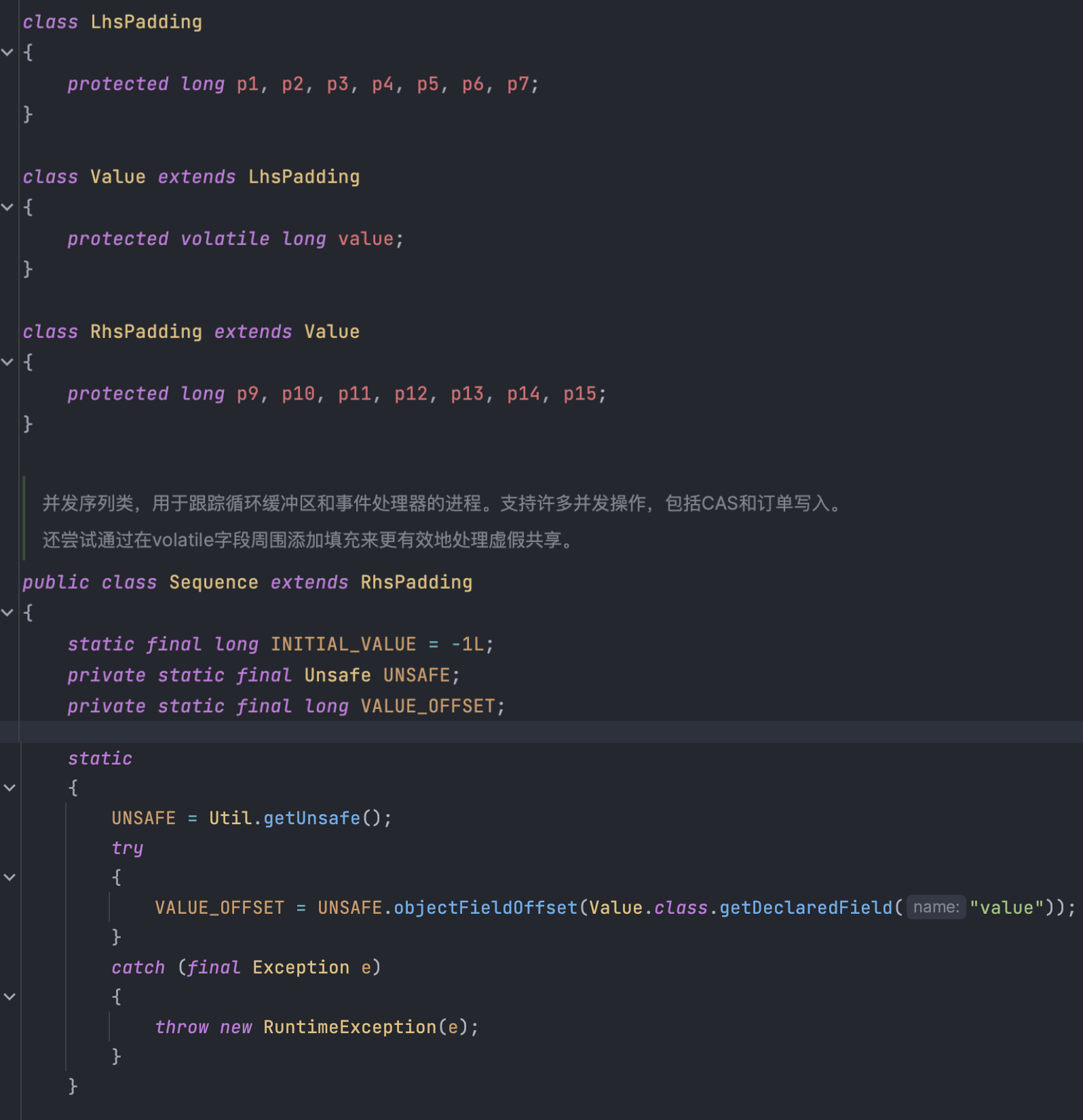

Disruptor框架是如何解决伪共享问题的

在Disruptor中有一个重要的类Sequence,该类包装了一个volatile修饰的long类型数据value

Sequence的结构和源码

无论是Disruptor中的基于数组实现的缓冲区RingBuffffer,还是生产者,消费者,都有各自独立的 Sequence, Sequence的用途是啥呢?

- 在RingBuffffer缓冲区中,Sequence标示着写入进度,例如每次生产者要写入数据进缓冲区时,都 要调用RingBuffffer.next()来获得下一个可使用的相对位置。

- 对于生产者和消费者来说,Sequence标示着它们的事件序号。

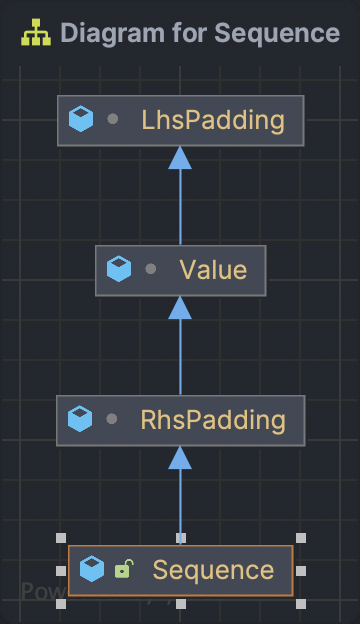

class LhsPadding

{

protected long p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7;

}

class Value extends LhsPadding

{

protected volatile long value;

}

class RhsPadding extends Value

{

protected long p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15;

}

/**

并发序列类,用于跟踪循环缓冲区和事件处理器的进程。支持许多并发操作,包括CAS和订单写入。

还尝试通过在volatile字段周围添加填充来更有效地处理虚假共享

*/

public class Sequence extends RhsPadding

{

static final long INITIAL_VALUE = -1L;

private static final Unsafe UNSAFE;

private static final long VALUE_OFFSET;

static

{

UNSAFE = Util.getUnsafe();

try

{

VALUE_OFFSET = UNSAFE.objectFieldOffset(Value.class.getDeclaredField("value"));

}

catch (final Exception e)

{

throw new RuntimeException(e);

}

}

/**

* Create a sequence initialised to -1.

*/

public Sequence()

{

this(INITIAL_VALUE);

}

/**

* Create a sequence with a specified initial value.

*

* @param initialValue The initial value for this sequence.

*/

public Sequence(final long initialValue)

{

UNSAFE.putOrderedLong(this, VALUE_OFFSET, initialValue);

}

/**

* Perform a volatile read of this sequence's value.

*

* @return The current value of the sequence.

*/

public long get()

{

return value;

}

/**

* Perform an ordered write of this sequence. The intent is

* a Store/Store barrier between this write and any previous

* store.

*

* @param value The new value for the sequence.

*/

public void set(final long value)

{

UNSAFE.putOrderedLong(this, VALUE_OFFSET, value);

}

/**

* Performs a volatile write of this sequence. The intent is

* a Store/Store barrier between this write and any previous

* write and a Store/Load barrier between this write and any

* subsequent volatile read.

*

* @param value The new value for the sequence.

*/

public void setVolatile(final long value)

{

UNSAFE.putLongVolatile(this, VALUE_OFFSET, value);

}

/**

* Perform a compare and set operation on the sequence.

*

* @param expectedValue The expected current value.

* @param newValue The value to update to.

* @return true if the operation succeeds, false otherwise.

*/

public boolean compareAndSet(final long expectedValue, final long newValue)

{

return UNSAFE.compareAndSwapLong(this, VALUE_OFFSET, expectedValue, newValue);

}

/**

* Atomically increment the sequence by one.

*

* @return The value after the increment

*/

public long incrementAndGet()

{

return addAndGet(1L);

}

/**

* Atomically add the supplied value.

*

* @param increment The value to add to the sequence.

* @return The value after the increment.

*/

public long addAndGet(final long increment)

{

long currentValue;

long newValue;

do

{

currentValue = get();

newValue = currentValue + increment;

}

while (!compareAndSet(currentValue, newValue));

return newValue;

}

@Override

public String toString()

{

return Long.toString(get());

}

}

Disruptor 的使用实战

Maven依赖

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.lmax/disruptor -->

<dependency>

<groupId>com.lmax</groupId>

<artifactId>disruptor</artifactId>

<version>3.4.4</version>

</dependency>定义一个Event和工厂

首先定义一个Event来包含需要传递的数据:

public class LongEvent {

private long value;

public long getValue() {

return value;

}

public void setValue(long value) {

this.value = value;

}

}由于需要让Disruptor为我们创建事件,我们同时还声明了一个EventFactory来创建Event对象。

public class LongEventFactory implements EventFactory {

@Override

public Object newInstance() {

return new LongEvent();

}

}

定义事件处理器(消费者)

我们还需要一个事件消费者,也就是一个事件处理器。 这个例子中,事件处理器的工作,就是简单地把事件中存储的数据打印到终端:

disruptor会回调此处理器的方法

/**

* 长事件处理程序

*

* @author xujiahui

* @date 2023/04/03

*/

//EventHandler用于EventHandlerGroup,WorkHandler用于WorkPool。同时实现两接口,该类对象可同时用于EventHandlerGroup和WorkPool

public class LongEventHandler implements EventHandler<LongEvent> , WorkHandler<LongEvent> {

private String topic="---";

public LongEventHandler(String topic){

this.topic=topic;

}

public LongEventHandler(){

}

@Override

public void onEvent(LongEvent event, long sequence, boolean endOfBatch) throws Exception {

System.out.println(event.getValue()+",消费者:"+topic);

Thread.sleep(100000);

}

@Override

public void onEvent(LongEvent event) throws Exception {

System.out.println(event.getValue()+",消费者:"+topic);

Thread.sleep(100000);

}

}定义事件源(生产者)

事件都会有一个生成事件的源,类似于生产者的角色, 如何产生事件,然后发出事件呢?

通过从环形队列中 获取 序号,通过序号获取对应的事件对象, 将数据填充到事件对象,再通过序号将事件对象 发布出去。 一段生产者的代码如下:

public class LongEventProducer {

private final RingBuffer<LongEvent> ringBuffer;

public LongEventProducer(RingBuffer<LongEvent> ringBuffer){

this.ringBuffer=ringBuffer;

}

/**

* 对数据

* onData用来发布事件,每调用一次就发布一次事件事件

* 它的参数会通过事件传递给消费者

* @param data 数据

*/

public void onData(long data){

//step1:通过从 环形队列中 获取 序号

//可以把ringBuffer看做一个事件队列,那么next就是得到下面一个事件槽

long sequence = ringBuffer.next();

try {

//step2: 通过序号获取 对应的 事件对象, 将数据填充到 事件对象,

//用上面的索引,取出一个空的事件用于填充

LongEvent event = ringBuffer.get(sequence);// for the sequence

event.setValue(data);

}finally {

//step3: 再通过 序号将 事件对象 发布出去。

//发布事件

ringBuffer.publish(sequence);

}

}

}

当用一个简单队列来发布事件的时候会牵涉更多的细节,这是因为事件对象还需要预先创建。

发布事件最少需要三步:

- step1:获取下一个事件槽。 如果我们使用

RingBuffffer.next()获取一个事件槽,那么一定要发布对应的事件。 - step2: 通过序号获取对应的事件对象, 将数据填充到事件对象

- step3: 再通过序号将事件对象发布出去。 发布事件的时候要使用try/fifinnally保证事件一定会被发布如果不能发布事件,那么就会引起Disruptor状态的混乱。 尤其是在多个事件生产者的情况下会导致事件消费者失速,从而不得不重启应用才能会恢复。

Disruptor 3.0提供了lambda式的API。 这样可以把一些复杂的操作放在Ring Buffffer,所以在Disruptor3.0以后的版本最好使用Event Publisher 或者Event Translator(事件转换器)来发布事件。

组装代码

最后一步就是把所有的代码组合起来完成一个完整的事件处理系统。

@Test

public void testSimpleDisruptor() throws InterruptedException {

// 消费者线程池

Executor executor = Executors.newCachedThreadPool();

// 事件工厂

LongEventFactory eventFactory = new LongEventFactory();

// 环形队列大小,2的指数

int bufferSize = 1024;

// 构造 分裂者 (事件分发者)

Disruptor<LongEvent> disruptor = new Disruptor<LongEvent>(eventFactory, bufferSize, executor);

// 连接 消费者 处理器

disruptor.handleEventsWith(new LongEventHandler());

// 开启 分裂者(事件分发)

disruptor.start();

// 获取环形队列,用于生产 事件

RingBuffer<LongEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

LongEventProducer producer = new LongEventProducer(ringBuffer);

for (long i = 0; true; i++) {

//发布事件

producer.onData(i);

Thread.sleep(1000);

}

}

事件转换器

Disruptor3.0以后 , 提供了事件转换器, 帮助填充 LongEvent 的业务数据

/**

* 长与翻译事件生成器

* 省了从 环形队列 获取 序号, 然后拿到事件 填充数据, 再发布序号 中的第二步骤

* @author xujiahui

* @date 2023/04/03

*/

public class LongEventProducerWithTranslator {

//一个translator可以看做一个事件初始化器,publicEvent方法会调用它

// 填充Event

public static final EventTranslatorOneArg<LongEvent, Long> TRANSLATOR=

new EventTranslatorOneArg<LongEvent, Long>(){

@Override

public void translateTo(LongEvent event, long sequence, Long data) {

event.setValue(data);

}

};

private final RingBuffer<LongEvent> ringBuffer;

public LongEventProducerWithTranslator(RingBuffer<LongEvent> ringBuffer) {

this.ringBuffer = ringBuffer;

}

public void onData(Long data) { ringBuffer.publishEvent(TRANSLATOR, data); }

}

使用事件转换器的好处,省了从环形队列获取序号, 然后拿到事件填充数据, 再发布序号中的第二步骤

给事件填充数据的动作,在 EventTranslatorOneArg 完成

Disruptor提供了不同的接口去产生一个Translator对象:

EventTranslator, EventTranslatorOneArg, EventTranslatorTwoArg

很明显,Translator中方法的参数是通过RingBuffffer来传递的。 使用 事件转换器 转换器的进行事件的 生产与消费 代码,大致如下:

@Test

public void testSimpleDisruptorWithTranslator() throws InterruptedException {

// 消费者线程池

Executor executor = Executors.newCachedThreadPool();

// 事件工厂

LongEventFactory eventFactory = new LongEventFactory();

// 环形队列大小,2的指数

int bufferSize = 1024;

// 构造 分裂者 (事件分发者)

Disruptor<LongEvent> disruptor = new Disruptor<LongEvent>(eventFactory, bufferSize, executor);

// 连接 消费者 处理器

disruptor.handleEventsWith(new LongEventHandler());

// 开启 分裂者(事件分发)

disruptor.start();

// 获取环形队列,用于生产 事件

RingBuffer<LongEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

LongEventProducerWithTranslator producer = new LongEventProducerWithTranslator(ringBuffer);

for (long i = 0; true; i++) {

//发布事件

producer.onData(i);

Thread.sleep(1000);

}

}通过Java 8 Lambda使用Disruptor

Disruptor在自己的接口里面添加了对于Java 8 Lambda的支持。 大部分Disruptor中的接口都符合Functional Interface的要求(也就是在接口中仅仅有一个方法)。 所以在Disruptor中,可以广泛使用Lambda来代替自定义类。

/**

* 测试简单破坏者,λ

* Disruptor在自己的接口里面添加了对于Java 8 Lambda的支持。

* 大部分Disruptor中的接口都符合Functional Interface的要求(也就是在接口中仅仅有一个方法)。

* 所以在Disruptor中,可以广泛使用Lambda来代替自定义类

* @throws InterruptedException 中断异常

*/

@Test

public void testSimpleDisruptorWithLambda() throws InterruptedException {

// 消费者线程池

Executor executor = Executors.newCachedThreadPool();

// 环形队列大小,2的指数

int bufferSize = 1024;

// 构造 分裂者 (事件分发者)

Disruptor<LongEvent> disruptor = new Disruptor<LongEvent> (LongEvent::new, bufferSize, executor);

// 连接 消费者 处理器

// 可以使用lambda来注册一个EventHandler

disruptor.handleEventsWith(

(event, sequence, endOfBatch) -> System.out.println("Event: " + event.getValue())

);

// 开启 分裂者(事件分发)

disruptor.start();

// 获取环形队列,用于生产 事件

RingBuffer<LongEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

LongEventProducerWithTranslator producer = new LongEventProducerWithTranslator(ringBuffer);

for (long i = 0; true; i++) {

//发布事件

producer.onData(i);

Thread.sleep(1000);

}

}

构造Disruptor对象的要点

在构造Disruptor对象,有几个核心的要点:

- 事件工厂(Event Factory)定义了如何实例化事件(Event),Disruptor 通过

EventFactory在RingBuffffer中预创建 Event 的实例。 -

ringBuffffer这个数组的大小,一般根据业务指定成2的指数倍。 - 消费者线程池,事件的处理是在构造的线程池里来进行处理的。

- 指定等待策略,

Disruptor定义了com.lmax.disruptor.WaitStrategy接口用于抽象 Consumer 如 何等待Event事件。

Disruptor 提供了多个 WaitStrategy 的实现,每种策略都具有不同性能和优缺点,根据实际运行环境的 CPU 的硬件特点选择恰当的策略,并配合特定的 JVM 的配置参数,能够实现不同的性能提升。

| 策略类名 | 描述 |

| BlockingWaitStrategy(常用) | 使用ReentrantLock,失败则进入等待队列等待唤醒重试。当吞吐量和低延迟不如CPU资源重要时使用。 (最低效的策略,但其对CPU的消耗最小并且在各种不同部署环境中能提 供更加一致的性能表现) |

| YieldingWaitStrategy(常用) | 尝试100次,全失败后调用Thread.yield()让出CPU。该策略将使用100%的CPU,如果其他线程请求CPU资源,这种策略更容易让出CPU资源。(性能是最好的,适合用于低延迟的系统。在要求极高性能且事件处理线数 小于 CPU 逻辑核心数的场景中,推荐使用此策略) |

| SleepingWaitStrategy(常用) | 尝试200次 。前100次直接重试,后100次每次失败后调用Thread.yield()让出CPU,全失败线程睡眠(默认100纳秒 )。(性能表现跟 BlockingWaitStrategy 差不多,对 CPU 的消耗也类似,但其 对生产者线程的影响最小,适合用于异步日志类似的场景) |

| BusySpinWaitStrategy | 线程一直自旋等待,比较耗CPU。最好是将线程绑定到特定的CPU核心上使用。 |

| LiteBlockingWaitStrategy | 与BlockingWaitStrategy类似,区别在增加了原子变量signalNeeded,如果两个线程同时分别访问waitFor()和signalAllWhenBlocking(),可以减少ReentrantLock加锁次数。 |

| LiteTimeoutBlockingWaitStrategy | 与LiteBlockingWaitStrategy类似,区别在于设置了阻塞时间,超过时间后抛异常。 |

| TimeoutBlockingWaitStrategy | 与BlockingWaitStrategy类似,区别在于设置了阻塞时间,超过时间后抛异常。 |

| PhasedBackoffWaitStrategy | 根据时间参数和传入的等待策略来决定使用哪种等待策略。当吞吐量和低延迟不如CPU资源重要时,可以使用此策略。 |

Disruptor如何实现高性能

使用Disruptor,主要用于对性能要求高、延迟低的场景,它通过“榨干”机器的性能来换取处理的高性能。

Disruptor实现高性能主要体现了去掉了锁,采用CAS算法,同时内部通过环形队列实现有界队列。

环形队列

数组元素不会被回收,避免频繁的GC,所以,为了避免垃圾回收,采用数组而非链表。 同时,数组对处理器的缓存机制更加友好。

- 使用有界队列,减少线程争用

队列相比链表在访问速度上占据优势,而有界队列相比可动态扩容的无界队列则避免扩容产生的同步问题效率更高。Disruptor和JDK中的ArrayBlockingQueue一样使用有界队列。队列长度要设为2的n次幂,有利于二进制计算。

- 使用环形数组,避免生产和消费速度差异导致队列头和尾争用

Disruptor在逻辑上将数组的的头尾看成是相连的,即一个环形数组(RingBuffer)。

- Sequence

生产和消费都需要维护自增序列值(Sequence),从0开始。

生产方只维护一个代表生产的最后一个元素的序号。代表生产的最后一个元素的序号。每次向Disruptor发布一个元素都调用Sequenced.next()来获取下个位置的写入权。

在单生产者模式(SINGLE)由于不存在并发写入,则不需要解决同步问题。在多生产者模式(MULTI)就需要借助JDK中基于CAS(Compare And Swap/Set)实现的API来保证线程安全。

多个消费者各自维护自己的消费序列值(Sequence)保存数组中。

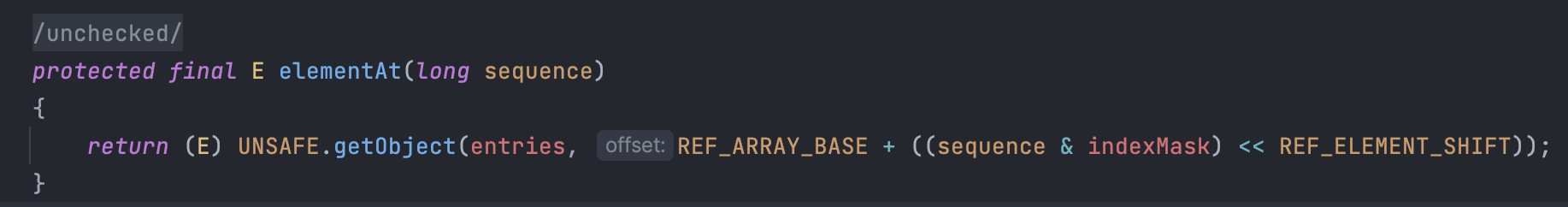

而环形通过与运算(sequence & indexMask)实现的,indexMask就是环形队列的长度-1。以环形队列长度8为例,第9个元素Sequence为8,8 & 7 = 0,刚好又回到了数组第1个位置。

com.lmax.disruptor.RingBuffer

元素位置定位

数组长度2^n,通过位运算,加快定位的速度。 下标采取递增的形式。不用担心index溢出的问题。 index是long类型,即使100万QPS的处理速度,也需要30万年才能用完。

无锁设计

采用CAS无锁方式,保证线程的安全性 每个生产者或者消费者线程,会先申请可以操作的元素在数组中的位置,申请到之后,直接在该位 置写入或者读取数据。整个过程通过原子变量CAS,保证操作的线程安全。

等待策略com.lmax.disruptor.BlockingWaitStrategy使用了基于CAS实现的ReentrantLock。

比如多生产者模式中com.lmax.disruptor.MultiProducerSequencer就是用了Java里sun.misc.Unsafe类基于CAS实现的API。

独占缓存行

通过添加额外的无用信息,避免伪共享问题

比如com.lmax.disruptor.RingBuffer中属性前后都用未赋值的long来独占。com.lmax.disruptor.SingleProducerSequencerPad也有相同处理方式。

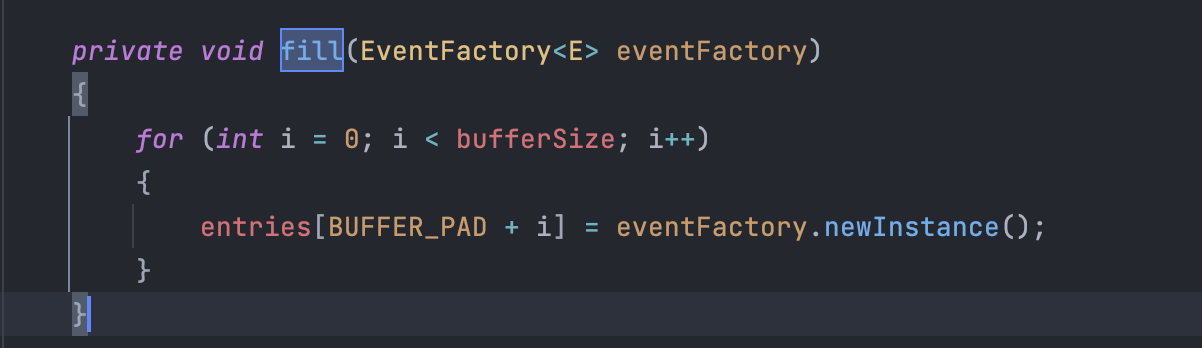

预分配内存

环形队列存放的是Event对象,而且是在Disruptor创建的时候调用EventFactory创建并一次将队列填满。Event保存生产者生产的数据,消费也是通过Event获取,后续生产则只需要替换掉Event中的属性值。这种方式避免了重复创建对象,降低JVM的GC产频率。

com.lmax.disruptor.RingBuffer.fill(EventFactory eventFactory)

Disruptor和BlockingQueue比较

- BlockingQueue: FIFO队列.生产者Producer向队列中发布publish一个事件时,消费者Consumer 能够获取到通知.如果队列中没有消费的事件,消费者就会被阻塞,直到生产者发布新的事件

- Disruptor可以比BlockingQueue做到更多:

- Disruptor队列中同一个事件可以有多个消费者,消费者之间既可以并行处理,也可以形成依赖 图相互依赖,按照先后次序进行处理

- Disruptor可以预分配用于存储事件内容的内存空间

- Disruptor使用极度优化和无锁的设计实现极高性能的目标

如果你的项目有对性能要求高,对延迟要求低的需求,并且需要一个无锁的有界队列,来实现生产者/ 消费者模式,那么Disruptor是你的不二选择。

Disruptor 的内部Ring Buffffer环形队列原理

RingBuffffer是什么 RingBuffffer 是一个环(首尾相连的环),用做在不同上下文(线程)间传递数据的buffffer。

RingBuffffer 拥有一个序号,这个序号指向数组中下一个可用元素。

Disruptor使用环形队列的优势: Disruptor框架就是一个使用CAS操作的内存队列,与普通的队列不同, Disruptor框架使用的是一个基于数组实现的环形队列,无论是生产者向缓冲区里提交任务,还是消费 者从缓冲区里获取任务执行,都使用CAS操作。

Disruptor框架就是一个使用CAS操作的内存队列,与普通的队列不同, Disruptor框架使用的是一个基于数组实现的环形队列,无论是生产者向缓冲区里提交任务,还是消费 者从缓冲区里获取任务执行,都使用CAS操作。

使用环形队列的优势:

第一,简化了多线程同步的复杂度。

学数据结构的时候,实现队列都要两个指针head和tail来分别指向队列的头和尾,对于一般的队列是这样, 想象下,如果有多个生产者同时往缓冲区队列中提交任务,某一生产者提交新任务后,tail指针都要做修改的,那么多个生产者提交任务,头指针不会做修改,但会对tail指针产生冲突

例如某一生产者P1要做写入操作,在获得tail指针指向的对象值V后,执行compareAndSet()方法 前,tail指针被另一生产者P2修改了,这时生产者P1执行compareAndSet()方法,发现tail指针指向 的值V和期望值E不同,导致冲突。

同样,如果多个消费者不断从缓冲区中获取任务,不会修改尾指针,但会造成队列头指针head的冲突 问题(因为队列的FIFO特点,出列会从头指针出开始)。

环形队列的一个特点就是只有一个指针,只通过一个指针来实现出列和入列操作。

如果使用两个指针head和tail来管理这个队列,有可能会出现“伪共享”问题(伪共享问题在下面我会详 细说), 因为创建队列时,head和tail指针变量常常在同一个缓存行中,多线程修改同一缓存行中的变量就容易出现伪共享问题。

第二,由于使用的是环形队列,那么队列创建时大小就被固定了

Disruptor框架中的环形队列本来也就是基于数组实现的,使用数组的话,减少了系统对内存空间管理的压力。

因为数组不像链表,Java会定期回收链表中一些不再引用的对象,而数组不会出现空间的新分配和回收问题。

关闭Disruptor

- disruptor.shutdown() : 关闭Disruptor. 方法会阻塞,直至所有的事件都得到处理

- executor.shutdown() : 关闭Disruptor使用的线程池. 如果线程池需要关闭,必须进行手动关闭 ,Disruptor在shutdown时不会自动关闭使用的线程池

Disruptor 的使用场景分析

在分析场景之前首先需要知道,Disruptor类的handleEventsWith,handleEventsWithWorkerPool方法的联系及区别

在disruptor框架调用start方法之前,往往需要将消息的消费者指定给disruptor框架。

-

disruptor.handleEventsWith(EventHandler ... handlers),将多个EventHandler的实现类传入方法,封装成一个EventHandlerGroup,实现多消费者消费。 -

disruptor.handleEventsWithWorkerPool(WorkHandler ... handlers),将多个WorkHandler的实现类传入方法,封装成一个EventHandlerGroup实现多消费者消费。

两者共同点都是,将多个消费者封装到一起,供框架消费消息。

不同点在于

- 对于某一条消息m,

handleEventsWith方法返回的EventHandlerGroup,Group中的每个消费者都会对m进行消费,各个消费者之间不存在竞争。 -

handleEventsWithWorkerPool方法返回的EventHandlerGroup,Group的消费者对于同一条消息m不重复消费;也就是,如果c0消费了消息m,则c1不再消费消息m。 - 传入的形参不同。对于独立消费的消费者,应当实现

EventHandler接口。对于不重复消费的消费者,应当实现WorkHandler接口。

因此,根据消费者集合是否独立消费消息,可以对不同的接口进行实现。也可以对两种接口同时实现,具体消费流程由disruptor的方法调用决定。

public class LongEvent {

private long value;

public long getValue() {

return value;

}

public void setValue(long value) {

this.value = value;

}

}public class LongEventFactory implements EventFactory {

@Override

public Object newInstance() {

return new LongEvent();

}

}

//EventHandler用于EventHandlerGroup,WorkHandler用于WorkPool。同时实现两接口,该类对象可同时用于EventHandlerGroup和WorkPool

public class LongEventHandler implements EventHandler<LongEvent> , WorkHandler<LongEvent> {

private String topic="---";

public LongEventHandler(String topic){

this.topic=topic;

}

public LongEventHandler(){

}

@Override

public void onEvent(LongEvent event, long sequence, boolean endOfBatch) throws Exception {

System.out.println(event.getValue()+",消费者:"+topic);

}

@Override

public void onEvent(LongEvent event) throws Exception {

System.out.println(event.getValue()+",消费者:"+topic);

}

}

/**

* 长与翻译事件生成器

* 省了从 环形队列 获取 序号, 然后拿到事件 填充数据, 再发布序号 中的第二步骤

* @date 2023/04/03

*/

public class LongEventProducerWithTranslator {

//一个translator可以看做一个事件初始化器,publicEvent方法会调用它

// 填充Event

public static final EventTranslatorOneArg<LongEvent, Long> TRANSLATOR=

new EventTranslatorOneArg<LongEvent, Long>(){

@Override

public void translateTo(LongEvent event, long sequence, Long data) {

event.setValue(data);

}

};

private final RingBuffer<LongEvent> ringBuffer;

public LongEventProducerWithTranslator(RingBuffer<LongEvent> ringBuffer) {

this.ringBuffer = ringBuffer;

}

public void onData(Long data) { ringBuffer.publishEvent(TRANSLATOR, data); }

}

单生产者多消费者并行场景

在并发系统中提高性能最好的方式之一就是单一写者原则,对Disruptor也是适用的。

如果在生产者单消费者需求中仅仅有一个事件生产者,那么可以设置为单一生产者模式来提高系统的性能。

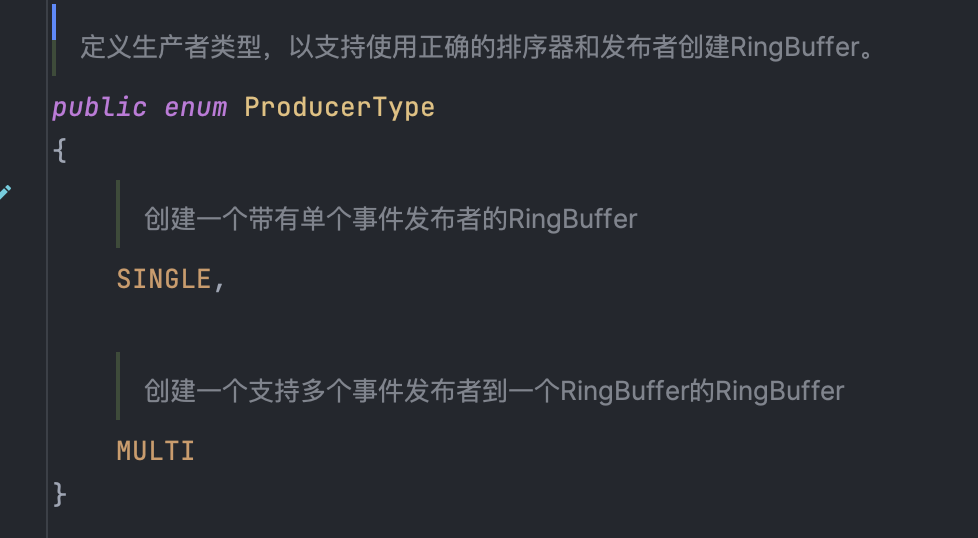

ProducerType 的类型,定义了生产者的类型, 两类

@Test

public void testsimpleProducerDisruptorWithMethodRef()throws InterruptedException {

// 消费者线程池

Executor executor = Executors.newCachedThreadPool();

// 环形队列大小,2的指数

int bufferSize = 1024;

// 构造 分裂者 (事件分发者) 设置策略

Disruptor<LongEvent> disruptor = new Disruptor<LongEvent> (

LongEvent::new, bufferSize, executor, ProducerType.SINGLE,new YieldingWaitStrategy());

// 设置多个消费者

disruptor.handleEventsWith(

(event, sequence, endOfBatch) -> System.out.println("Event1: " + event.getValue()),

(event, sequence, endOfBatch) -> System.out.println("Event2: " + event.getValue()),

(event, sequence, endOfBatch) -> System.out.println("Event3: " + event.getValue())

);

// 开启 分裂者(事件分发)

disruptor.start();

// 获取环形队列,用于生产 事件

RingBuffer<LongEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

LongEventProducerWithTranslator producer = new LongEventProducerWithTranslator(ringBuffer);

new Thread(()->{

for (long i = 0; true; i++) {

//发布事件

producer.onData(i);

try {

Thread.sleep(1000);

} catch (InterruptedException e) {

throw new RuntimeException(e);

}

}

}).start();

Thread.sleep(1000000);

}结果

Event2: 0

Event3: 0

Event1: 0

Event3: 1

Event2: 1

Event1: 1

Event2: 2

Event1: 2

Event3: 2

Event3: 3

Event1: 3

Event2: 3

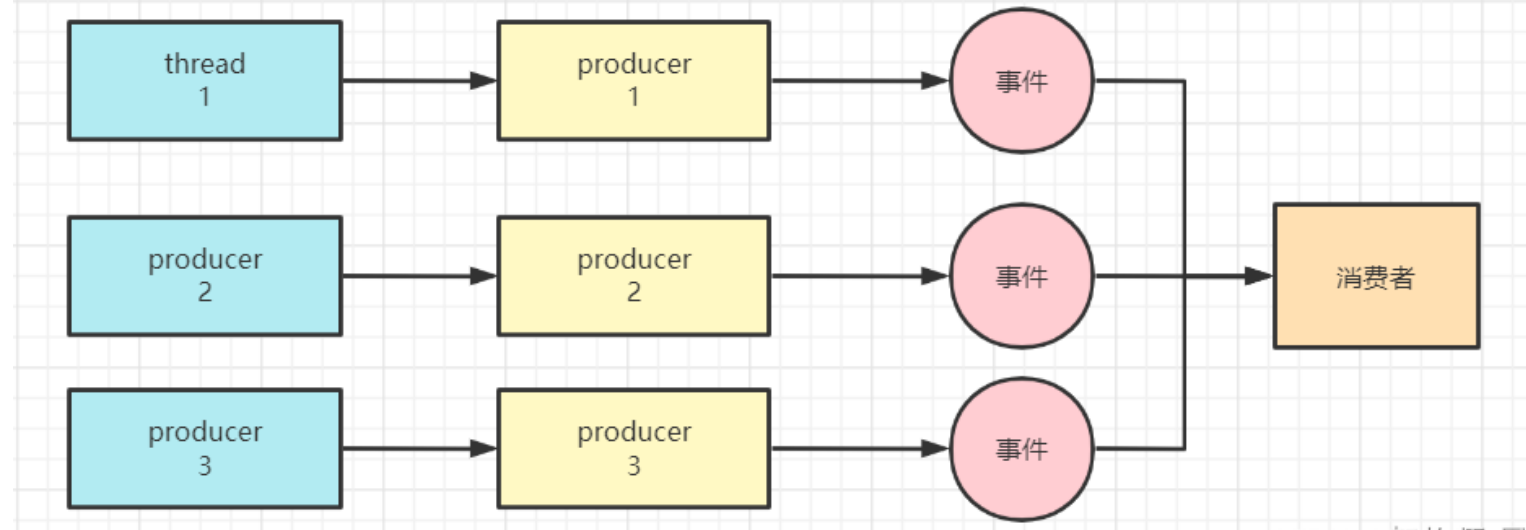

Process finished with exit code 130 (interrupted by signal 2: SIGINT)多生产者单消费者场景

该场景较为简单,就是多个生产者,单个消费者

消费者也可以是多个

这种场景下,ProducerType 的类型的 MULTI

/**

* 多生产者,单消费者模式

* @throws Exception

*/

@Test

public void testDisruptor3() throws Exception {

LongEventFactory eventFactory = new LongEventFactory();

int ringBufferSize = 1024 * 1024;

//ProducerType要设置为MULTI,后面才可以使用多生产者模式

Disruptor<LongEvent> disruptor =

new Disruptor<LongEvent>(eventFactory, ringBufferSize, Executors.defaultThreadFactory(), ProducerType.MULTI, new YieldingWaitStrategy());

//简化问题,设置为单消费者模式,也可以设置为多消费者及消费者间多重依赖。

disruptor.handleEventsWith(new LongEventHandler());

disruptor.start();

RingBuffer<LongEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

//判断生产者是否已经生产完毕

final CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(3);

LongEventProducerWithTranslator producer = new LongEventProducerWithTranslator(ringBuffer);

//单生产者,生产3条数据

for (int l = 0; l < 3; l++) {

Thread thread = new Thread() {

@Override

public void run() {

for(int i = 0; i < 3; i++) {

System.out.println(Thread.currentThread().getName());

producer.onData((long) i);

}

countDownLatch.countDown();

}

};

thread.setName("producer thread " + l);

thread.start();

}

countDownLatch.await();

//为了保证消费者线程已经启动,留足足够的时间。具体原因详见另一篇博客:disruptor的shutdown失效问题

Thread.sleep(1000);

disruptor.shutdown();

}结果

producer thread 0

producer thread 0

producer thread 0

producer thread 1

producer thread 1

producer thread 1

producer thread 2

producer thread 2

producer thread 2

0,消费者:---

1,消费者:---

2,消费者:---

0,消费者:---

1,消费者:---

2,消费者:---

0,消费者:---

1,消费者:---

2,消费者:---单生产者多消费者竞争场景

该场景中,生产者为一个,消费者为多个,多个消费者之间, 存在着竞争关系, 也就是说,对于同一个事件event ,多个消费者不重复消费

/**

* 单生产者多消费者竞争场景

* 该场景中,生产者为一个,消费者为多个,多个消费者之间, 存在着竞争关系,

* 也就是说,对于同一个事件event ,多个消费者 不重复消费

*

* 消费者需要 实现 WorkHandler 接口,而不是 EventHandler 接口

* 使用 handleEventsWithWorkerPool 设置 disruptor的 消费者,而不是 handleEventsWith 方法

*

* disruptor.handleEventsWith(EventHandler … handlers),将多个EventHandler的实现类传入方

* 法,封装成一个EventHandlerGroup,实现多消费者消费。

*

* disruptor.handleEventsWithWorkerPool(WorkHandler … handlers),将多个WorkHandler的实

* 现类传入方法,封装成一个EventHandlerGroup实现多消费者消费。

*

* -----

*

* handleEventsWith 方法返回的EventHandlerGroup,Group中的每个消费者都会对 event 进行消费,

* 各个消费者之间不存在竞争。

*

* handleEventsWithWorkerPool方法返回的EventHandlerGroup,Group的消费者对于同一条事件

* event 不重复消费;也就是,如果c0消费了事件m,则c1不再消费事件m。

*/

@Test

public void testDisruptor4() throws Exception {

// 消费者线程池

Executor executor = Executors.newCachedThreadPool();

// 事件工厂

LongEventFactory eventFactory = new LongEventFactory();

// 环形队列大小,2的指数

int bufferSize = 1024;

// 构造 分裂者 (事件分发者)

Disruptor<LongEvent> disruptor = new Disruptor<LongEvent>(eventFactory, bufferSize, executor,ProducerType.SINGLE,new YieldingWaitStrategy());

// 连接 消费者 处理器

disruptor.handleEventsWithWorkerPool(new LongEventHandler("1"),new LongEventHandler("2"));

// 开启 分裂者(事件分发)

disruptor.start();

// 获取环形队列,用于生产 事件

RingBuffer<LongEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

LongEventProducerWithTranslator producer = new LongEventProducerWithTranslator(ringBuffer);

new Thread(()->{

for (long i = 0; true; i++) {

//发布事件

producer.onData(i);

try {

Thread.sleep(1000);

} catch (InterruptedException e) {

throw new RuntimeException(e);

}

}

}).start();

Thread.sleep(1000000);

}结果

0,消费者:1

1,消费者:2

2,消费者:1

3,消费者:2

4,消费者:1

5,消费者:2

6,消费者:1

7,消费者:2

8,消费者:1

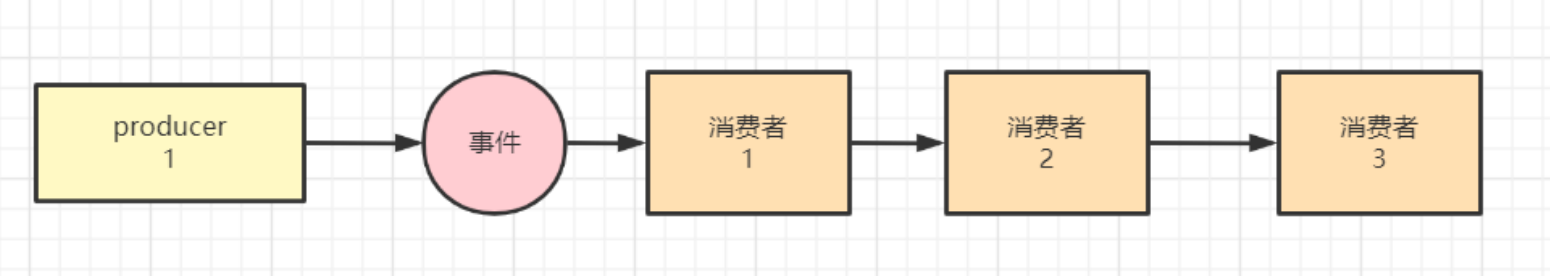

9,消费者:2多个消费者串行消费场景

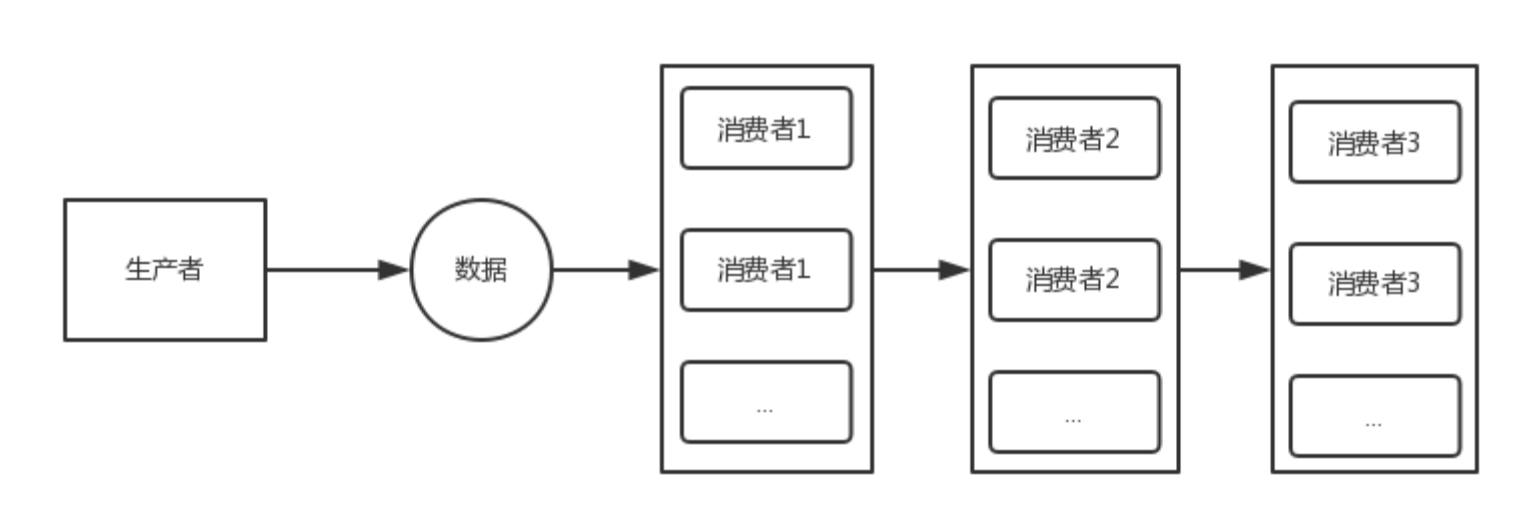

多个消费者串行消费场景中,多个消费者,可以按照次序,消费消息。

比如:一个用户注册的Event,需要有一个Handler来存储信息,一个Hanlder来发邮件等等。

/**

* 多个消费者串行消费场景

* 在 多个消费者串行消费场景中,多个消费者,可以按照次序,消费消息。

* 一个用户注册的Event,需要有一个Handler来存储信息,一个Hanlder来发邮件等等。

*/

@Test

public void testDisruptor5() throws Exception {

// 消费者线程池

Executor executor = Executors.newCachedThreadPool();

// 事件工厂

LongEventFactory eventFactory = new LongEventFactory();

// 环形队列大小,2的指数

int bufferSize = 1024;

// 构造 分裂者 (事件分发者)

Disruptor<LongEvent> disruptor = new Disruptor<LongEvent>(eventFactory, bufferSize, executor,ProducerType.SINGLE,new YieldingWaitStrategy());

// 连接 消费者 处理器

disruptor.handleEventsWith(new LongEventHandler("1"))

.then(new LongEventHandler("2"))

.then(new LongEventHandler("3"));

// 开启 分裂者(事件分发)

disruptor.start();

// 获取环形队列,用于生产 事件

RingBuffer<LongEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

LongEventProducerWithTranslator producer = new LongEventProducerWithTranslator(ringBuffer);

new Thread(()->{

for (long i = 0; true; i++) {

//发布事件

producer.onData(i);

try {

Thread.sleep(1000);

} catch (InterruptedException e) {

throw new RuntimeException(e);

}

}

}).start();

Thread.sleep(1000000);

}结果

0,消费者:1

0,消费者:2

0,消费者:3

1,消费者:1

1,消费者:2

1,消费者:3

2,消费者:1

2,消费者:2

2,消费者:3

3,消费者:1

3,消费者:2

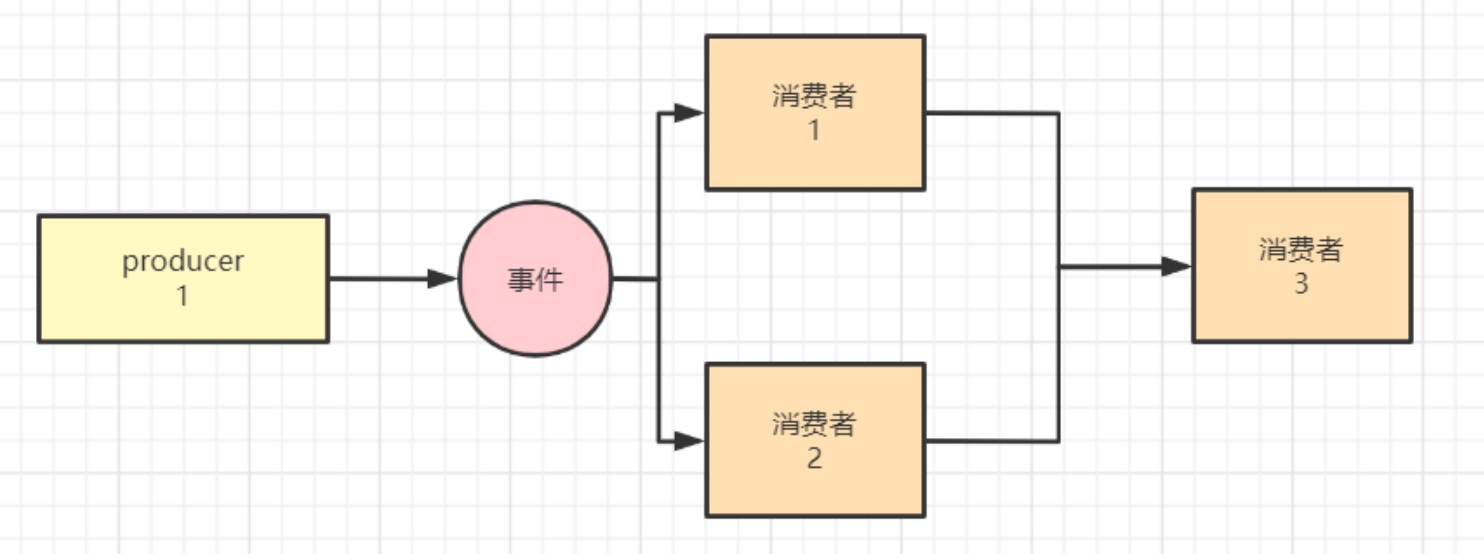

3,消费者:3菱形方式执行场景

场景特点 先并发,后串行

/**

* 菱形方式执行场景

* 先并发,后串行

*/

@Test

public void testDisruptor6() throws Exception {

// 消费者线程池

Executor executor = Executors.newCachedThreadPool();

// 事件工厂

LongEventFactory eventFactory = new LongEventFactory();

// 环形队列大小,2的指数

int bufferSize = 1024;

// 构造 分裂者 (事件分发者)

Disruptor<LongEvent> disruptor = new Disruptor<LongEvent>(eventFactory, bufferSize, executor,ProducerType.SINGLE,new YieldingWaitStrategy());

// 连接 消费者 处理器

disruptor.handleEventsWith(new LongEventHandler("1"),new LongEventHandler("2"))

.then(new LongEventHandler("3"));

// 开启 分裂者(事件分发)

disruptor.start();

// 获取环形队列,用于生产 事件

RingBuffer<LongEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

LongEventProducerWithTranslator producer = new LongEventProducerWithTranslator(ringBuffer);

new Thread(()->{

for (long i = 0; true; i++) {

//发布事件

producer.onData(i);

try {

Thread.sleep(1000);

} catch (InterruptedException e) {

throw new RuntimeException(e);

}

}

}).start();

Thread.sleep(1000000);

}

结果

0,消费者:1

0,消费者:2

0,消费者:3

1,消费者:1

1,消费者:2

1,消费者:3

2,消费者:2

2,消费者:1

2,消费者:3

3,消费者:1

3,消费者:2

3,消费者:3链式并行执行场景

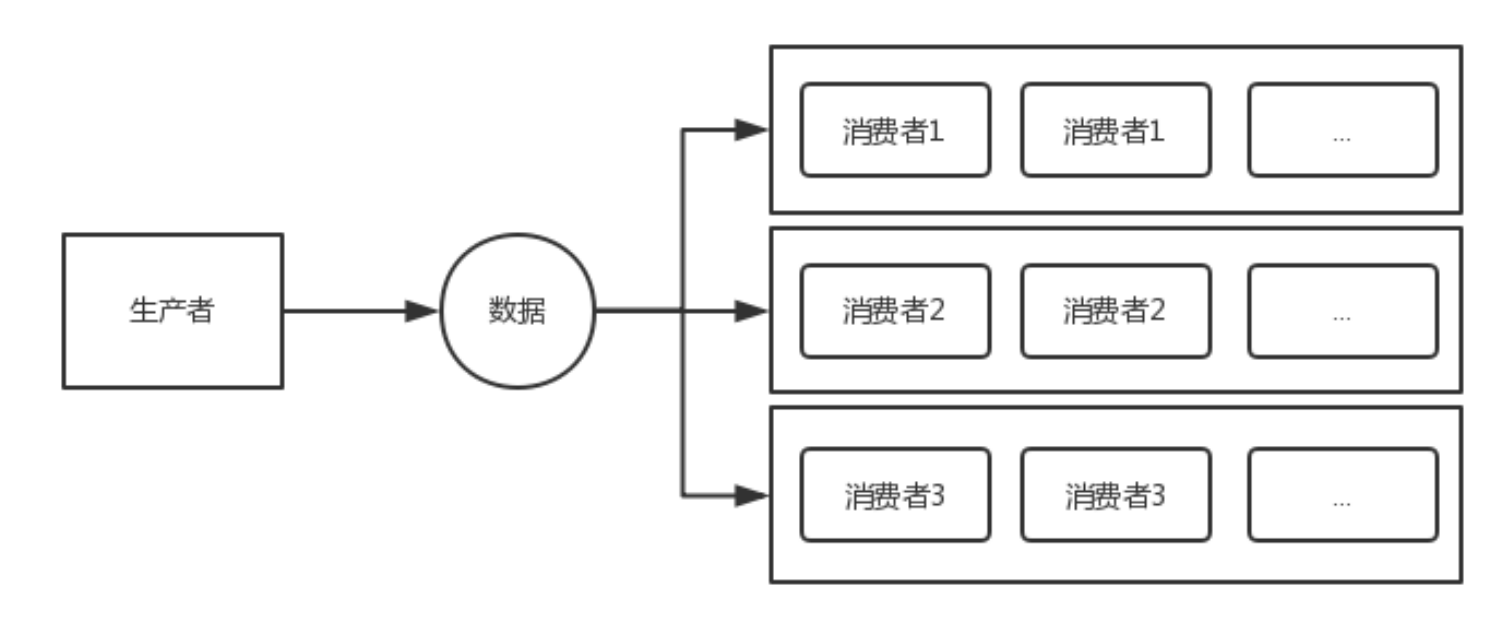

场景特点 多组消费者形成 并行链,特点是: 链内 串行 链间 并行

/**

* 链式并行执行场景

*

* 多组消费者形成 并行链,特点是:

* 链内 串行

* 链间 并行

*/

@Test

public void testDisruptor7() throws Exception {

// 消费者线程池

Executor executor = Executors.newCachedThreadPool();

// 事件工厂

LongEventFactory eventFactory = new LongEventFactory();

// 环形队列大小,2的指数

int bufferSize = 1024;

// 构造 分裂者 (事件分发者)

Disruptor<LongEvent> disruptor = new Disruptor<LongEvent>(eventFactory, bufferSize, executor,ProducerType.SINGLE,new YieldingWaitStrategy());

// 连接 消费者 处理器

disruptor.handleEventsWith(new LongEventHandler("1"))

.then(new LongEventHandler("2"));

disruptor.handleEventsWith(new LongEventHandler("3"))

.then(new LongEventHandler("4"));

// 开启 分裂者(事件分发)

disruptor.start();

// 获取环形队列,用于生产 事件

RingBuffer<LongEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

LongEventProducerWithTranslator producer = new LongEventProducerWithTranslator(ringBuffer);

new Thread(()->{

for (long i = 0; true; i++) {

//发布事件

producer.onData(i);

try {

Thread.sleep(1000);

} catch (InterruptedException e) {

throw new RuntimeException(e);

}

}

}).start();

Thread.sleep(1000000);

}结果

0,消费者:3

0,消费者:1

0,消费者:4

0,消费者:2

1,消费者:1

1,消费者:3

1,消费者:2

1,消费者:4

2,消费者:3

2,消费者:1

2,消费者:4

2,消费者:2

3,消费者:3

3,消费者:1

3,消费者:4

3,消费者:2多组消费者相互隔离场景

场景特点 多组消费者 相互隔离,特点是: 组内 相互竞争 组间 相互隔离

/**

* 多组消费者相互隔离场景

*

* 多组消费者 相互隔离,特点是:

* 组内 相互竞争

* 组间 相互隔离

*/

@Test

public void testDisruptor8() throws Exception {

// 消费者线程池

Executor executor = Executors.newCachedThreadPool();

// 事件工厂

LongEventFactory eventFactory = new LongEventFactory();

// 环形队列大小,2的指数

int bufferSize = 1024;

// 构造 分裂者 (事件分发者)

Disruptor<LongEvent> disruptor = new Disruptor<LongEvent>(eventFactory, bufferSize, executor,ProducerType.SINGLE,new YieldingWaitStrategy());

// 连接 消费者 处理器

disruptor.handleEventsWithWorkerPool(new LongEventHandler("1"),new LongEventHandler("2"));

disruptor.handleEventsWithWorkerPool(new LongEventHandler("3"),new LongEventHandler("4"));

// 开启 分裂者(事件分发)

disruptor.start();

// 获取环形队列,用于生产 事件

RingBuffer<LongEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

LongEventProducerWithTranslator producer = new LongEventProducerWithTranslator(ringBuffer);

new Thread(()->{

for (long i = 0; true; i++) {

//发布事件

producer.onData(i);

try {

Thread.sleep(1000);

} catch (InterruptedException e) {

throw new RuntimeException(e);

}

}

}).start();

Thread.sleep(1000000);

}结果

0,消费者:4

0,消费者:1

1,消费者:3

1,消费者:2

2,消费者:4

2,消费者:1

3,消费者:3

3,消费者:2

4,消费者:1

4,消费者:4

5,消费者:2

5,消费者:3

6,消费者:1

6,消费者:4

7,消费者:2

7,消费者:3

8,消费者:1

8,消费者:4

9,消费者:2

9,消费者:3多组消费者航道执行模式

场景特点 多组消费者形成 并行链,特点是: 组内 相互竞争 组之间串行依次执行

/**

* 多组消费者航道执行模式

*

* 多组消费者形成 并行链,特点是:

* 组内 相互竞争

* 组之间串行依次执行

*/

@Test

public void testDisruptor9() throws Exception {

// 消费者线程池

Executor executor = Executors.newCachedThreadPool();

// 事件工厂

LongEventFactory eventFactory = new LongEventFactory();

// 环形队列大小,2的指数

int bufferSize = 1024;

// 构造 分裂者 (事件分发者)

Disruptor<LongEvent> disruptor = new Disruptor<LongEvent>(eventFactory, bufferSize, executor,ProducerType.SINGLE,new YieldingWaitStrategy());

// 连接 消费者 处理器

disruptor.handleEventsWithWorkerPool(new LongEventHandler("1"),new LongEventHandler("2"))

.thenHandleEventsWithWorkerPool(new LongEventHandler("3"),new LongEventHandler("4"));

// 开启 分裂者(事件分发)

disruptor.start();

// 获取环形队列,用于生产 事件

RingBuffer<LongEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

LongEventProducerWithTranslator producer = new LongEventProducerWithTranslator(ringBuffer);

new Thread(()->{

for (long i = 0; true; i++) {

//发布事件

producer.onData(i);

try {

Thread.sleep(1000);

} catch (InterruptedException e) {

throw new RuntimeException(e);

}

}

}).start();

Thread.sleep(1000000);

}结果

0,消费者:1

0,消费者:3

1,消费者:2

1,消费者:4

2,消费者:1

2,消费者:3

3,消费者:2

3,消费者:4

4,消费者:1

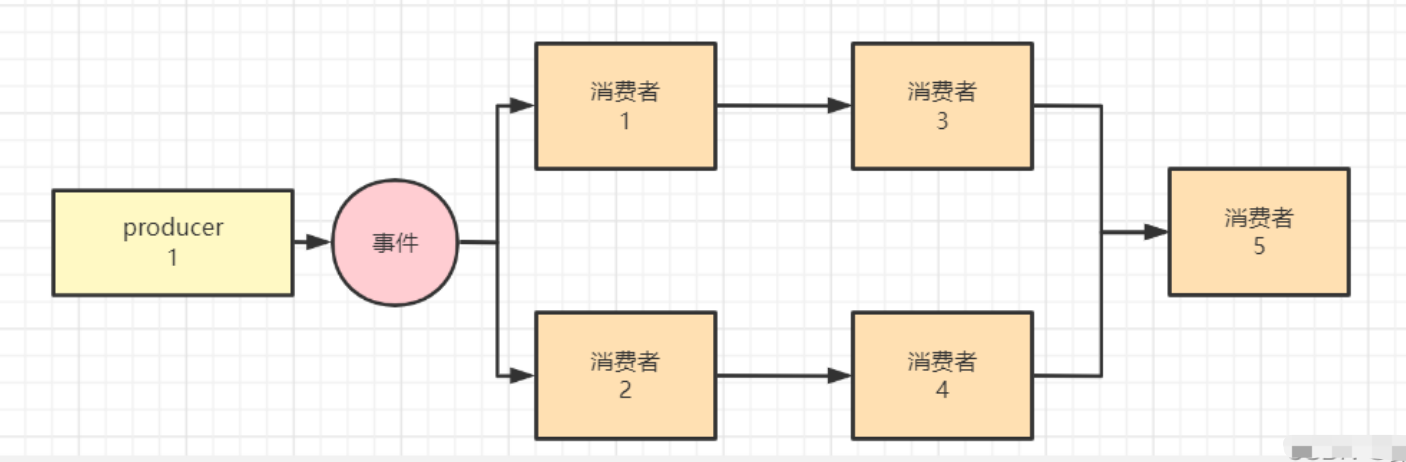

4,消费者:3六边形执行顺序

这是一种比较复杂的场景 场景特点 单边内部是有序的 边和边之间是并行的

/**

* 六边形执行顺序

*

* 单边内部是有序的

* 边和边之间是并行的

*/

@Test

public void testDisruptor10() throws Exception {

// 消费者线程池

Executor executor = Executors.newCachedThreadPool();

// 事件工厂

LongEventFactory eventFactory = new LongEventFactory();

// 环形队列大小,2的指数

int bufferSize = 1024;

// 构造 分裂者 (事件分发者)

Disruptor<LongEvent> disruptor = new Disruptor<LongEvent>(eventFactory, bufferSize, executor,ProducerType.SINGLE,new YieldingWaitStrategy());

LongEventHandler longEventHandler1 = new LongEventHandler("1");

LongEventHandler longEventHandler2 = new LongEventHandler("2");

LongEventHandler longEventHandler3 = new LongEventHandler("3");

LongEventHandler longEventHandler4 = new LongEventHandler("4");

LongEventHandler longEventHandler5 = new LongEventHandler("5");

// 连接 消费者 处理器

disruptor.handleEventsWith(longEventHandler1,longEventHandler2);

disruptor.after(longEventHandler1).then(longEventHandler3);

disruptor.after(longEventHandler2).then(longEventHandler4);

disruptor.after(longEventHandler3,longEventHandler4).then(longEventHandler5);

// 开启 分裂者(事件分发)

disruptor.start();

// 获取环形队列,用于生产 事件

RingBuffer<LongEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

LongEventProducerWithTranslator producer = new LongEventProducerWithTranslator(ringBuffer);

new Thread(()->{

for (long i = 0; true; i++) {

//发布事件

producer.onData(i);

// 环形队列剩余空间,当剩余空间满时,会阻塞生产者

System.out.println(ringBuffer.remainingCapacity());

try {

Thread.sleep(10);

} catch (InterruptedException e) {

throw new RuntimeException(e);

}

}

}).start();

Thread.sleep(1000000);

}结果

1023

0,消费者:1

0,消费者:2

0,消费者:4

0,消费者:3

0,消费者:5

1023

1,消费者:2

1,消费者:1

1,消费者:4

1,消费者:3

1,消费者:5

1023

2,消费者:2

2,消费者:1

2,消费者:4

2,消费者:3

2,消费者:5

1023

3,消费者:1

3,消费者:2

3,消费者:3

3,消费者:4

3,消费者:5

1023深入Disruptor源码分析

RingBuffer

如其名,环形的缓冲区。

曾经 RingBuffer 是 Disruptor 中的最主要的对象,但从3.0版本开始,其职责被简化为仅仅负责对通过 Disruptor 进行交换的数据(事件)进行存储和更新。

在一些更高级的应用场景中,RingBuffer 可以由用户的自定义实现来完全替代。

基于数组的缓存实现,也是创建sequencer与定义WaitStrategy的入口;

Sequence

通过顺序递增的序号来编号管理通过其进行交换的数据(事件),对数据(事件)的处理过程总是沿着序号逐个递增处理。

Sequence 采用缓存行填充的方式对long类型的一层包装,用以代表事件的序号。

一个 Sequence 用于跟踪标识某个特定的事件处理者( RingBuffffer/Consumer )的处理进度。

虽然一个 AtomicLong 也可以用于标识进度,但定义 Sequence 来负责该问题还有另一个目的,那就是防止不同的 Sequence 之间的CPU缓存伪共享(Flase Sharing)问题。

另外,Sequence 通过 unsafe 的cas方法从而避免了锁的开销。

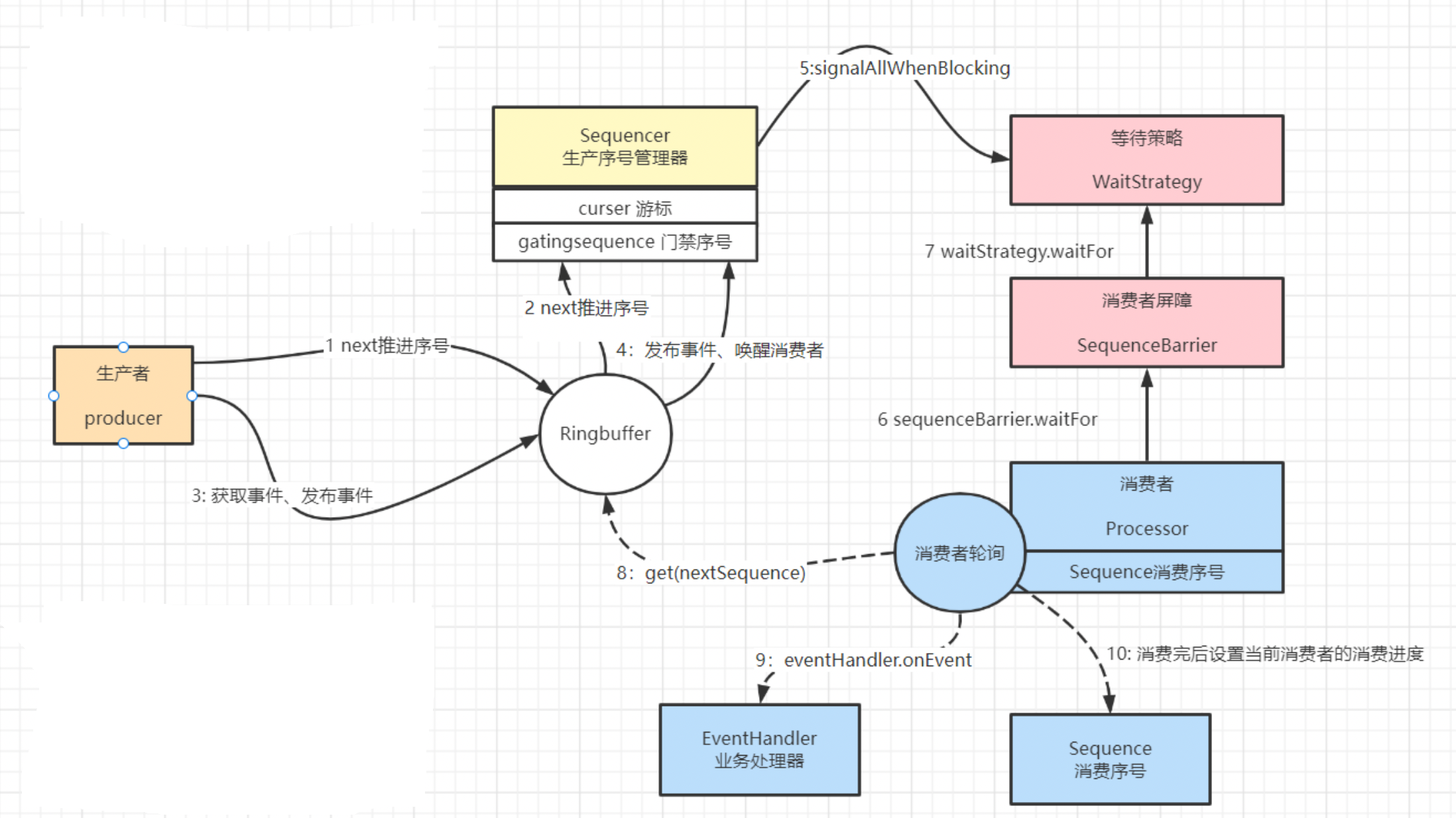

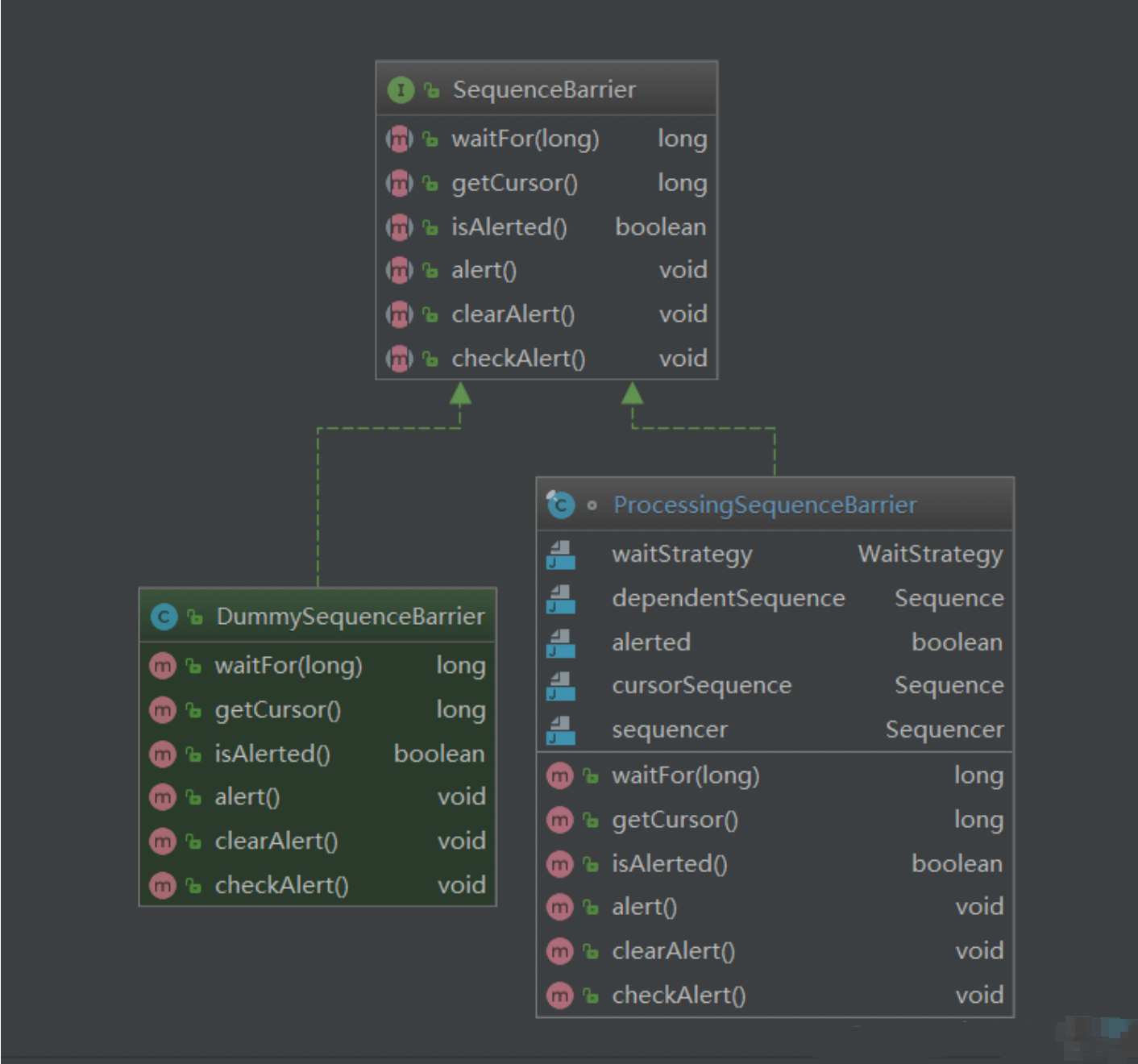

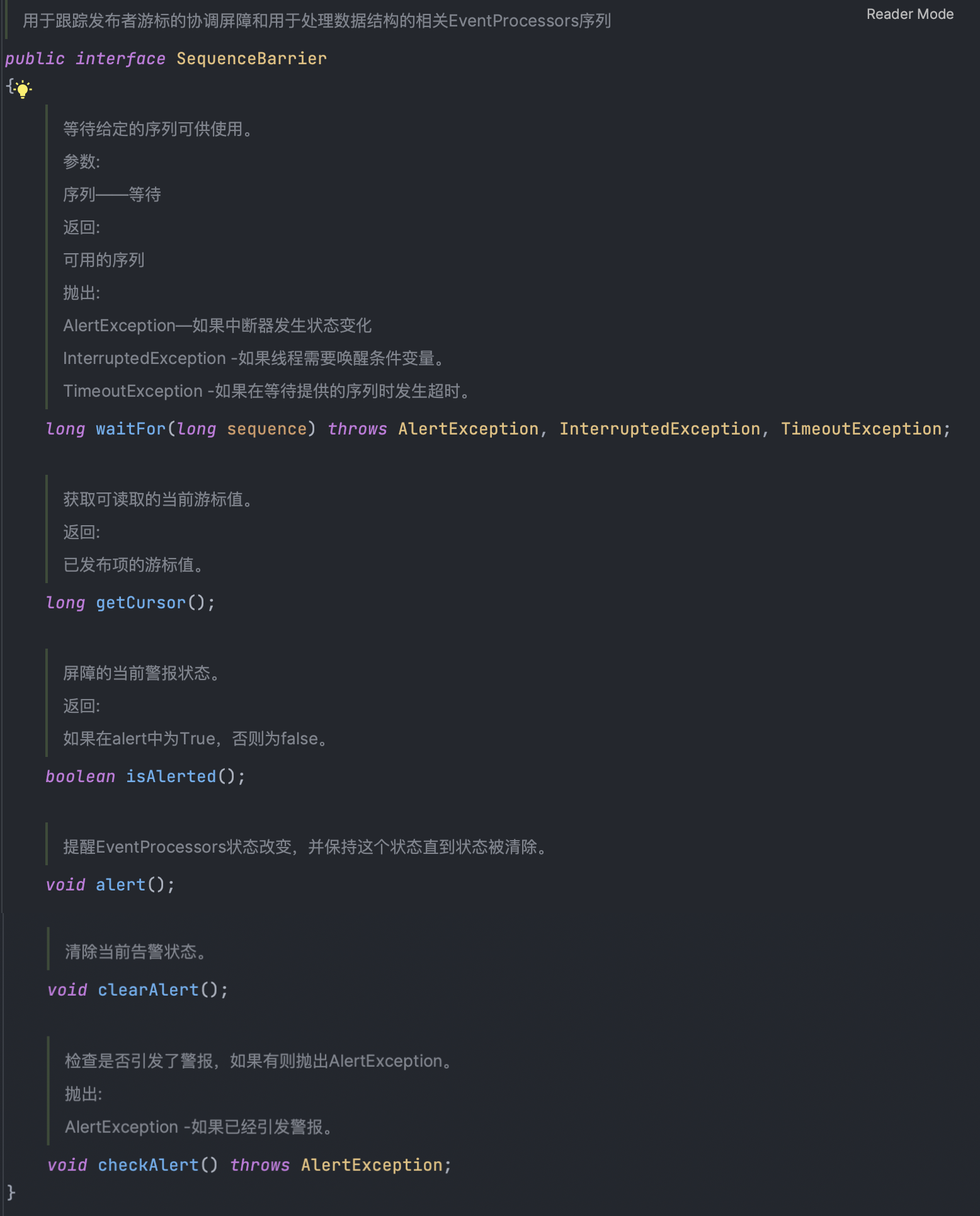

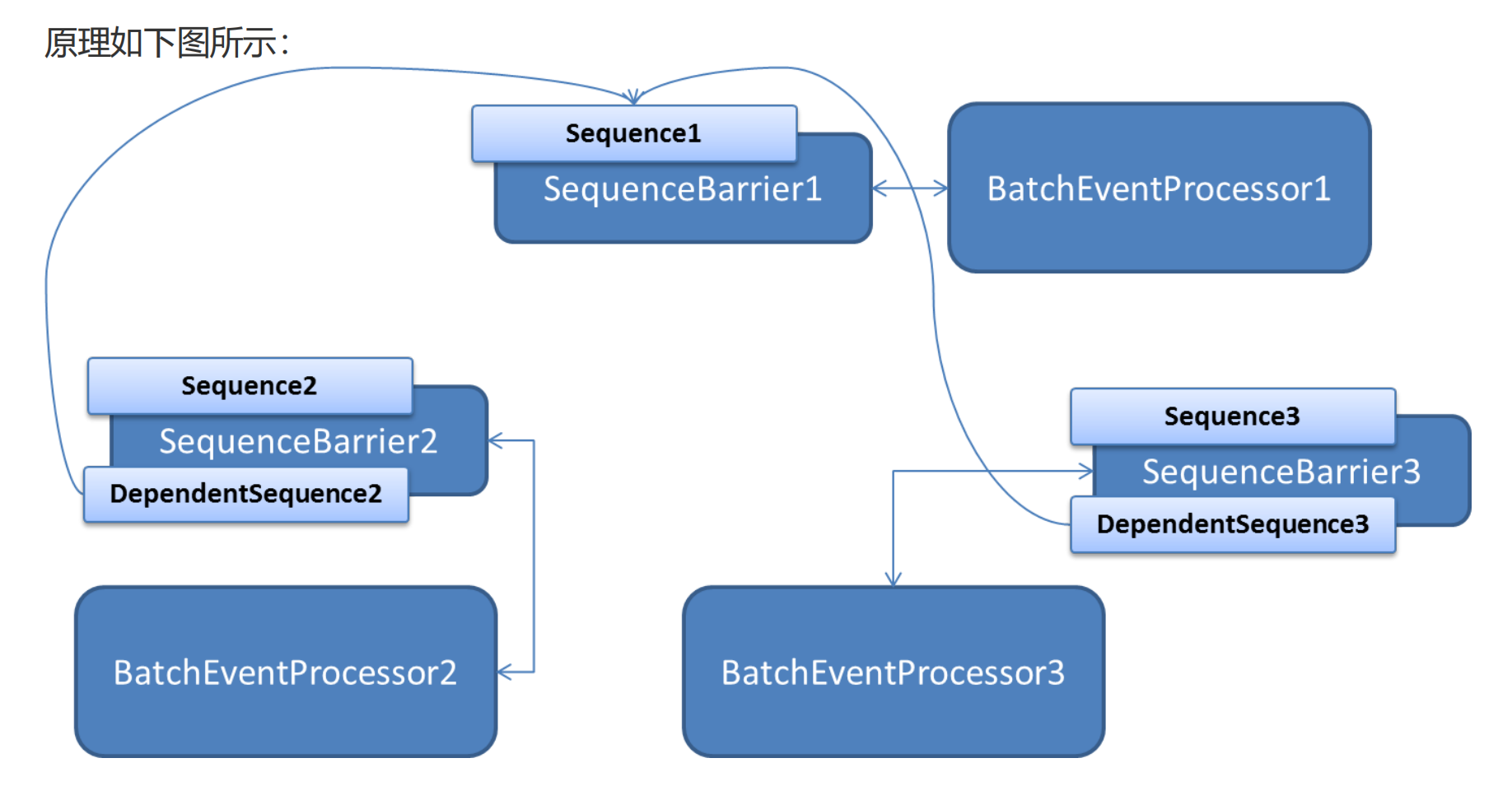

SequenceBarrier

消费者与消费者直接的隔离屏障。

消费者之间,并不是通过 RingBuffffer 进行加锁互斥隔离,而是通过 SequenceBarrier 来管理依赖次序关系, 从而能减少RingBuffffer上的并发冲突;

在一定程度上, SequenceBarrier 类似与 aqs 同步队列

SequenceBarrier 用于保持对 RingBuffffer 的 main published Sequence 和Consumer依赖的其它 Consumer的 Sequence 的引用。

SequenceBarrier 还定义了: Consumer 是否还有可处理的事件的逻辑。

WaitStrategy

定义 Consumer 如何进行等待下一个事件的策略。 (注:Disruptor 定义了多种不同的策略,针对不 同的场景,提供了不一样的性能表现)

Event

在 Disruptor 的语义中,生产者和消费者之间进行交换的数据被称为事件(Event)。 它不是一个被 Disruptor 定义的特定类型,而是由 Disruptor 的使用者定义并指定。

EventProcessor

事件处理器,是消费者线程池Executor的调度单元, EventProcessor 是对事件业务处理EventHandler与异常处理ExceptionHandler等的一层封装;

EventProcessor 持有特定消费者(Consumer)的 Sequence,并提供事件循环(Event Loop),用于调用业务事件处理实现EventHandler

EventHandler

Disruptor 定义的事件处理接口,由用户实现,用于处理事件,是 Consumer 的真正实现

Producer

即生产者,只是泛指调用 Disruptor 发布事件的用户代码,Disruptor 没有定义特定接口或类型

Disruptor

Disruptor的使用入口。 持有RingBuffer、消费者线程池Executor、消费者仓库ConsumerRepository等引用。

Disruptor的无锁架构

并发领域的一个典型场景是生产者消费者模型,生产者消费者模型的经典方式,是使用queue作为生产者线程与消费者线程之间共享数据的方法,但是,经典方式对于queue的读写避免不了读写锁的竞争。

通过序号屏障对依赖关系的管理,RingBuffer实现了事件缓存的无锁架构.

Disruptor使用环形缓冲区RingBuffffer作为共享数据的媒介。

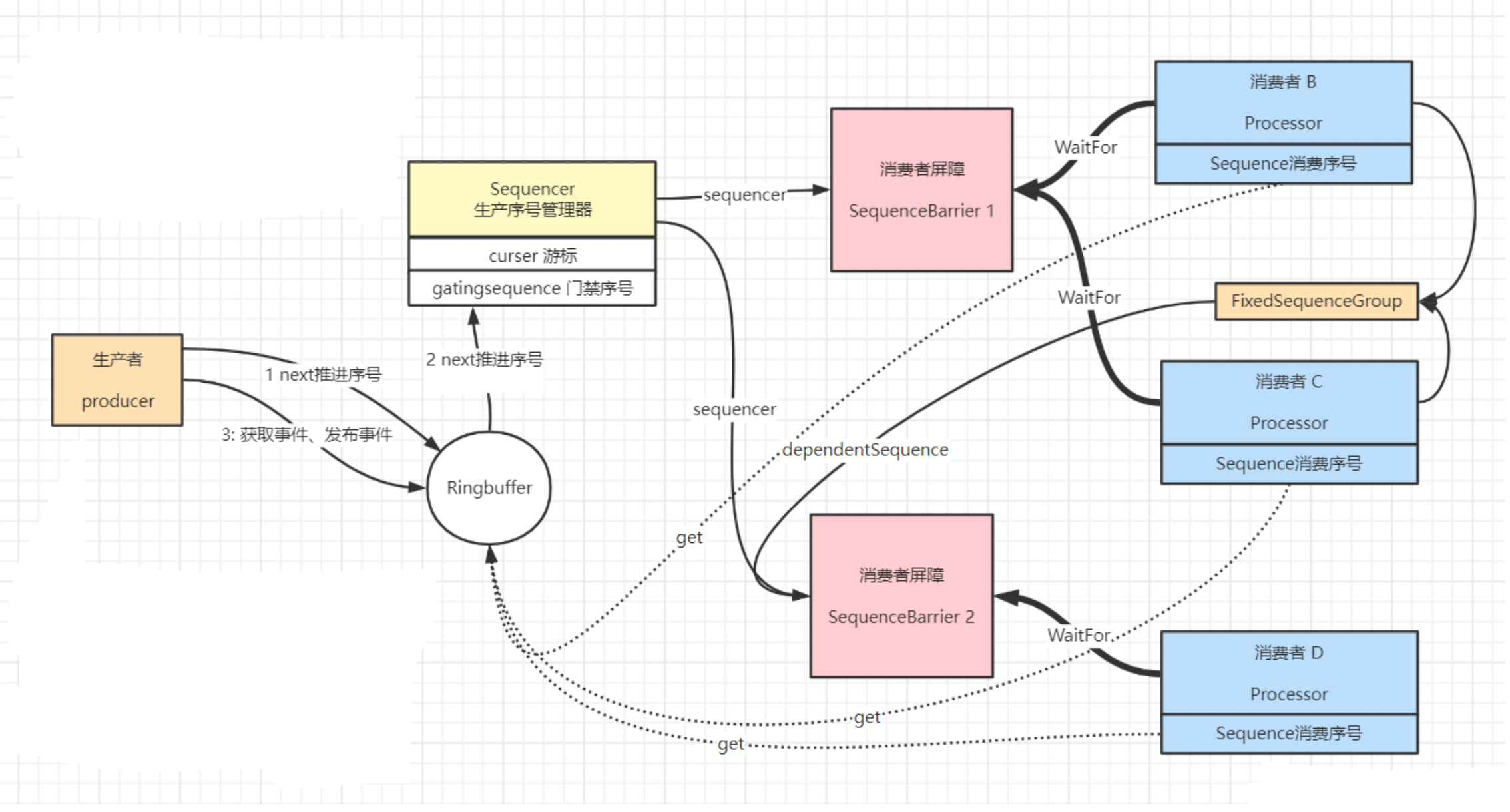

生产者通过Sequencer控制RingBuffer,以及唤醒等待事件的消费者,消费者通过SequenceBarrier监听RingBuffer的可消费事件。 考虑一个场景,一个生产者A与三个消费者B、C、D,同时D的事件处理需要B与C先完成。

则该模型结构如下:

Disruptor 中,生产者与Sequencer有关系,由生产者通过Sequencer控制RingBuffer的写入。

RingBuffer是Disruptor高性能的一个亮点。RingBuffer就是一个大数组,事件以循环覆盖的方式写入。

与常规RingBuffer拥有2个首尾指针的方式不同,Disruptor的RingBuffer只有一个指针(或称序号),指向数组下一个可写入的位置,该序号在Disruptor源码中就是Sequencer中的cursor

如何管理消费者和生产者之间的依赖关系呢?

还是通过SequenceBarrier 进行依赖管理, 消费者的processer,通过 SequenceBarrier 获取生产者的生产序号

如何管理消费者与消费者之间的依赖关系呢?

每个消费者拥有各自独立的事件序号Sequence,消费者之间不通过Sequence在共享竞态,或者说依赖管理。

消费者与消费者之间的依赖关系是,通过 SequenceBarrier 进行依赖管理。

依赖关系管理的例子

在上面的例子中:

SequenceBarrier1 监听 RingBuffer 的序号 cursor,消费者B与C通过SequenceBarrier1等待可消费事件。

SequenceBarrier2 除了监听 RingBuffer 的序号cursor,同时也监听B与C的序号Sequence,从而将最小的序号返回给消费者D,由此实现了D依赖B与C的逻辑。

如何避免未消费事件的写入覆盖呢?

为了避免未消费事件的写入覆盖,生产者的 Sequencer需要监听所有消费者的消息处理进度,也就是 gatingSequences。

Disruptor的总体模块架构

核心类Sequence

用来表达 event 序例号的对象,但这里为什么不直接用 long 呢 ? 为了高并发下的可见性,肯定不能直接用 long 的,至少也是 volatile long。

但 Disruptor 觉得 volatile long 还是不够用,所以创造了 Sequence 类。 Sequence的内部实现主要是 volatile long,

volatile long value;除此以外还支持以下特性:

- CAS 更新

- order writes (Store/Store barrier,改动不保证立即可见) vs volatile writes (Store/Load barrier,改动保证立即可见)

- 在 volatile 字段 附近添加 padding 解决伪共享问题

简单理解就是高并发下优化的 long 类型。

比如在对 EventProcessor.sequence 的更新中都是用的 order writes,不保证立即可见,但速度快很多。

在这个场景里,造成的结果是显示的消费进度可能比实际上慢,导致生产者有可能在可以生产的情况下没有去生产。

但生产者看的是多个消费者中最慢的那个消费进度,所以影响可能没有那么大。

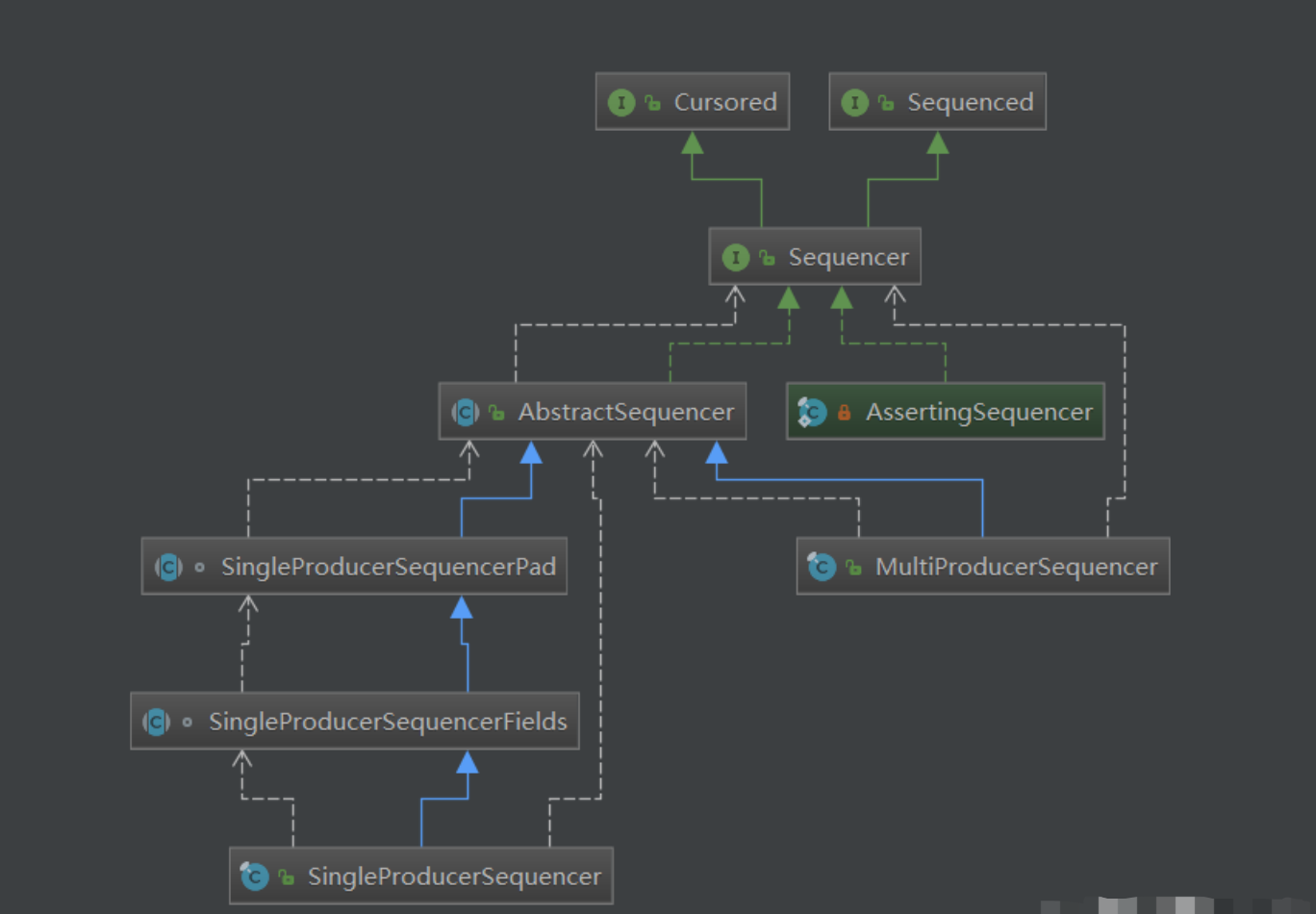

核心类Sequencer

Sequencer 是生产者与缓存RingBuffer之间的桥梁、是 Disruptor 的真正核心。

Sequencer 负责在生产者和消费者之间快速、正确地传递数据的序号。 生产者发布 event 的时候首先需要预定一个 sequence,Sequencer 就是计算和发布 sequence 的。

Sequencer 的实现类

Sequencer 接口有两个重要实现类 SingleProducerSequencer、MultiProducerSequencer

SingleProducerSequencer

生产者发布事件的步骤:

- 通过 Sequencer.next(n) 来预定下面 n 个可以写入的位置序号

- 根据序号获取事件,然后修改事件数据,然后发布 event。

因为 RingBuffer 是环形的,一个 size为 1024 的 RingBuffer ,当拿到的序号 Sequence 为 1024 时, 相当于又要去写0 位置

问题来了,假如之前的0位置的数据,还没被消费呢?

此时,不能直接写,如果写的话,老数据就会被覆盖了。

如何解决数据覆盖的问题呢?

答案就是使用:Sequencer 。 Sequencer 在内部维护了一个 gatingSequences 数组:

volatile Sequence[] gatingSequences = new Sequence[0];gatingSequences 数据里边,记录的是消费者的 Sequence , 每个消费者会维护一个自己的 Sequence 对象,来记录自己已经消费到的序例位置。 每添加一个消费者,都会把消费者的 Sequence 引用添加到 gatingSequences 中。 通过访问 gatingSequences,Sequencer 可以得知消费的最慢的消费者消费到了哪个位置。

8个消费者的例子

gatingSequences=[7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 11] 最慢的消费完了3

此时可以写seq 19的数据,但不能写seq 20。在 next(n)方法里,如果计算出的下一个 event 的 Sequence 值减去 bufferSize

long nextValue = this.nextValue;

long nextSequence = nextValue + n;

long wrapPoint = nextSequence - bufferSize;得出来的 wrapPoint > min(gatingSequences),说明即将写入的位置上,之前的 event 还有消费者没 有消费,这时 SingleProducerSequencer 会等待并自旋。

while (wrapPoint > (minSequence = Util.getMinimumSequence(gatingSequences, nextValue))) {

LockSupport.parkNanos(1L);

}举个例子,gatingSequences=[7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 11], RingBuffer size 16 的情况下,如果算出来 的 nextSequence 是 20,wrapPoint 是 20-16=4, 这时 gatingSequences 里最小的是 3。

说明下一个打算写入的位置是 wrapPoint 4,但最慢的消费者才消费到 3,你不能去覆盖之前 4 上的数 据,这时只能等待,等消费者把之前的 4 消费掉。

为什么 wrapPoint = nextSequence - bufferSize,而不是 bufferSize 的 n 倍呢,因为消费者只能落后生产者一圈,不然就已经存在数据覆盖了。

等到 SingleProducerSequencer 自旋到下一个位置所有人都消费过的时候,它就可以从 next 方法中返回,生产者拿着 sequence 就可以继续去发布。

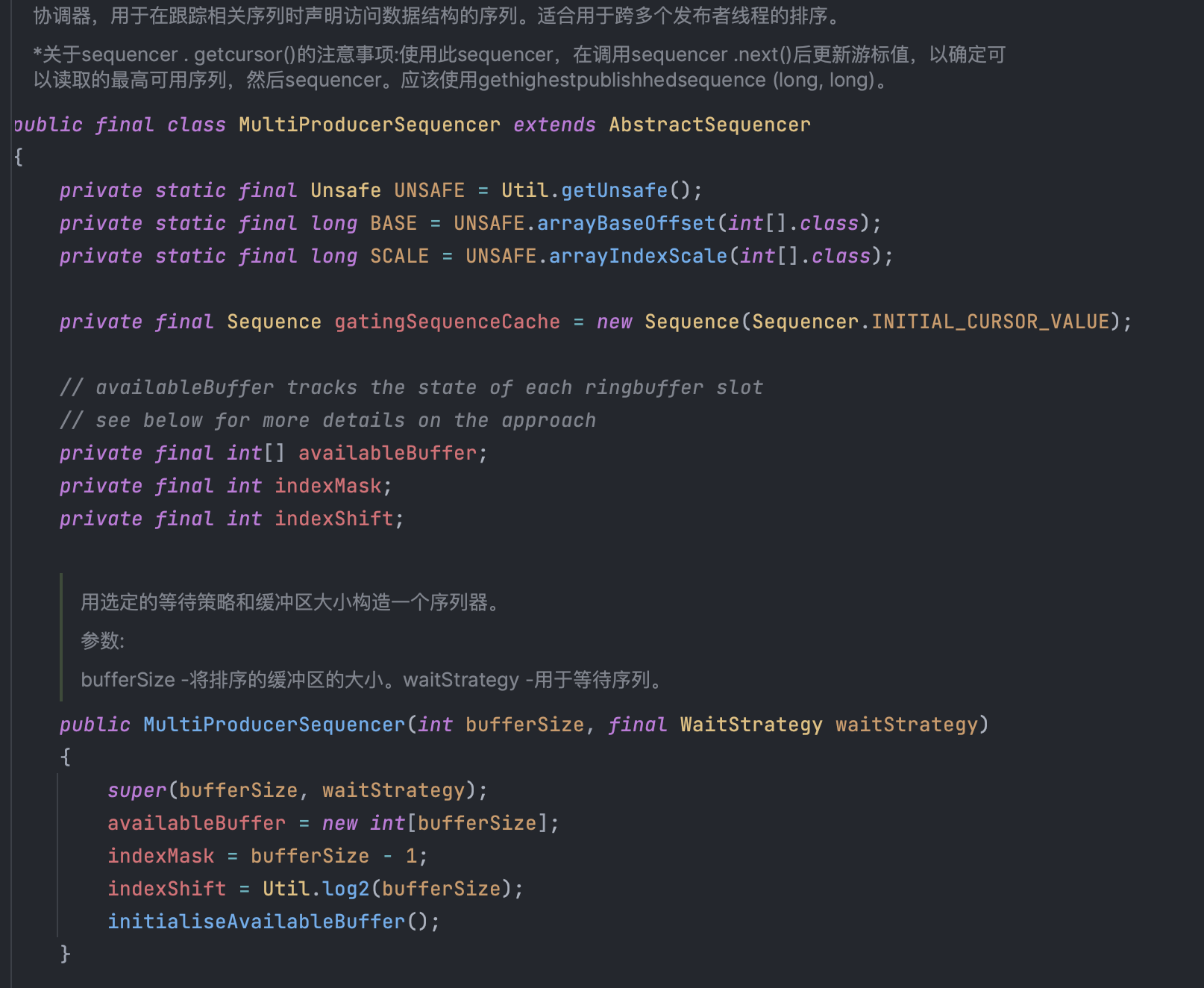

MultiProducerSequencer

MultiProducerSequencer 是在多个生产者的场合使用的,多个生产者的情况下存在竞争,导致它的实现更加复杂。

数据结构上多出来的主要就是这个 availableBuffer,用来记录 RingBuffer 上哪些位置有数据可以读。

还是从 Sequencer.next(n)说起,计算下一个数据位 Sequence 的逻辑是一样的,包括消费者落后导致 Sequencer 自旋等待的逻辑。

不同的是因为有多个 publisher 同时访问 Sequencer.next(n)方法,所以 在确定最终位置的时候用了一个 CAS 操作,如果失败了就自旋再来一次。

cursor.compareAndSet(current, next)另一个不同的地方是 publish(final long sequence) 方法,SingleProducer 的版本很简单,就是移动了 一下 cursor。

@Override

public void publish(long sequence)

{

cursor.set(sequence);

waitStrategy.signalAllWhenBlocking();

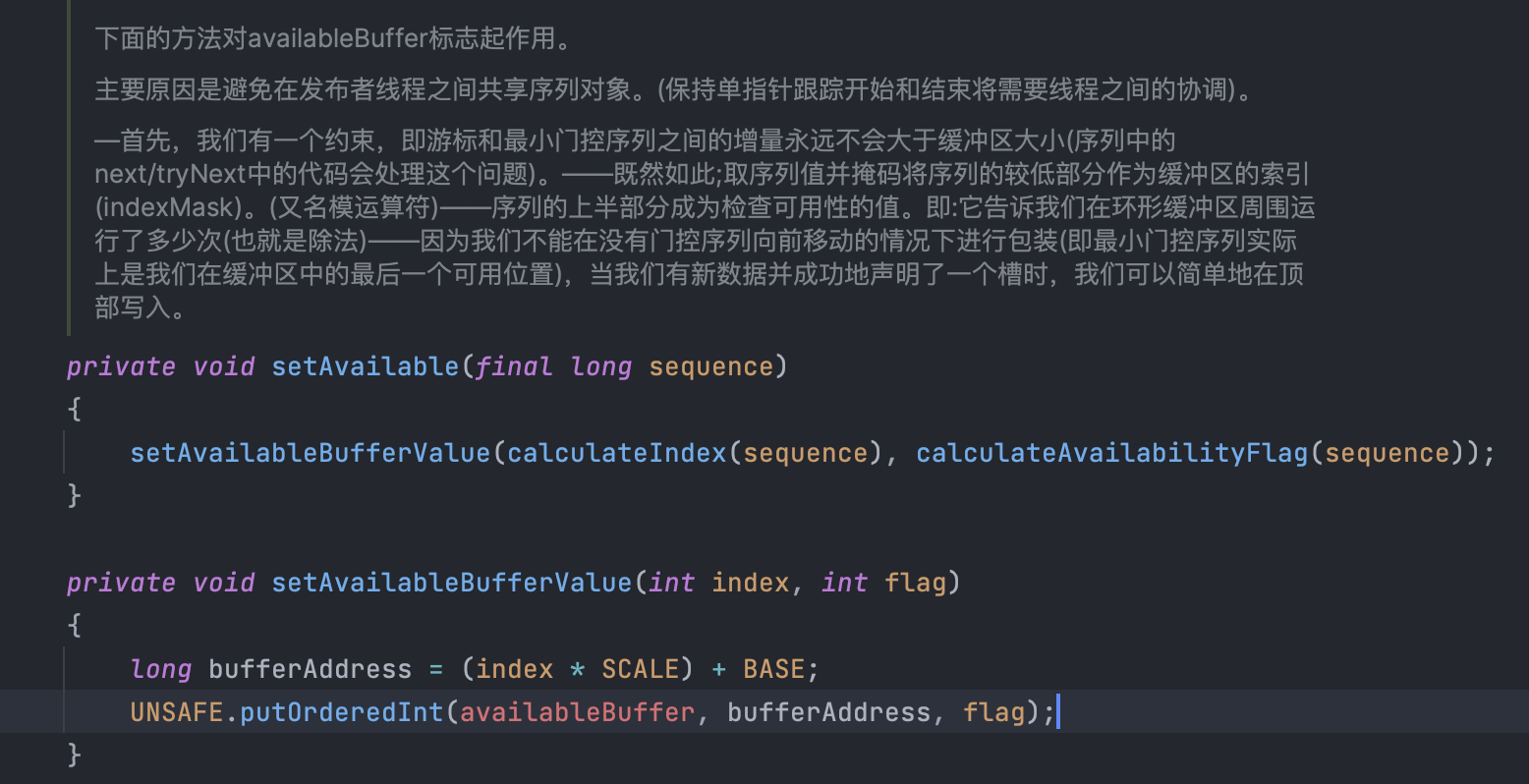

}MultiProducer 的版本则是

@Override

public void publish(final long sequence)

{

setAvailable(sequence);

waitStrategy.signalAllWhenBlocking();

}

setAvailable 做了什么事呢,它去设置 availableBuffer 的状态位了。给定一个 sequence,先计算出对应的数组下标 index,然后计算出在那个 index 上要写的数据 availabilityFlag,最后执行

long bufferAddress = (index * SCALE) + BASE;

UNSAFE.putOrderedInt(availableBuffer, bufferAddress, flag);UNSAFE.putOrderedInt方法是Java中的一个本地方法,它可以被用来在多线程环境下保证变量的可见性和顺序性。

这个方法有三个参数:

- obj:需要写入的对象。这个对象必须是通过

UNSAFE.allocateInstance方法创建的,或者是通过反射获取的对象。 - offset:需要写入的内存地址相对于对象的起始地址的偏移量。可以通过

UNSAFE.objectFieldOffset方法获取到对象的某个字段的偏移量。 - value:需要写入的整数值。

根据 calculateAvailabilityFlag(sequence) 方法计算出来的 availabilityFlag 实际上是该 sequence 环绕 RingBuffer 的圈数。

availableBuffer=[6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5]例子:前4个已经走到 第6圈。availableBuffer 主要用于判断一个 sequence 下的数据是否可用

@Override

public boolean isAvailable(long sequence)

{

int index = calculateIndex(sequence);

int flag = calculateAvailabilityFlag(sequence);

long bufferAddress = (index * SCALE) + BASE;

return UNSAFE.getIntVolatile(availableBuffer, bufferAddress) == flag;

}

作为比较,来看一下 SingleProducer 的方法

@Override

public boolean isAvailable(long sequence)

{

return sequence <= cursor.get();

}

在单个生产者的场景下,publishEvent 的时候才会推进 cursor,所以只要 sequence<=cursor,就说明数据是可消费的。

多个生产者的场景下,在 next(n)方法中,就已经通过 cursor.compareAndSet(current, next) 移动 cursor 了,此时 event 还没有 publish,所以 cursor 所在的位置不能保证 event 一定可用。

在 publish 方法中是去 setAvailable(sequence)了,所以 availableBuffer 是数据是否可用的标志。那为什么值要写成圈数呢,应该是避免把上一轮的数据当成这一轮的数据,错误判断 sequence 是否可用。

另一个值得一提的是 getHighestPublishedSequence 方法,这个是消费者用来查询最高可用 event 数据的位置。

@Override

public long getHighestPublishedSequence(long lowerBound, long availableSequence)

{

for (long sequence = lowerBound; sequence <= availableSequence; sequence++)

{

if (!isAvailable(sequence))

{

return sequence - 1;

}

}

return availableSequence;

}给定一段 range,依次查询 availableBuffer,直到发现不可用的 Sequence,那么该 Sequence 之前的 都是可用的。或全部都是可用的。

单生产者的版本:

@Override

public long getHighestPublishedSequence(long lowerBound, long availableSequence)

{

return availableSequence;

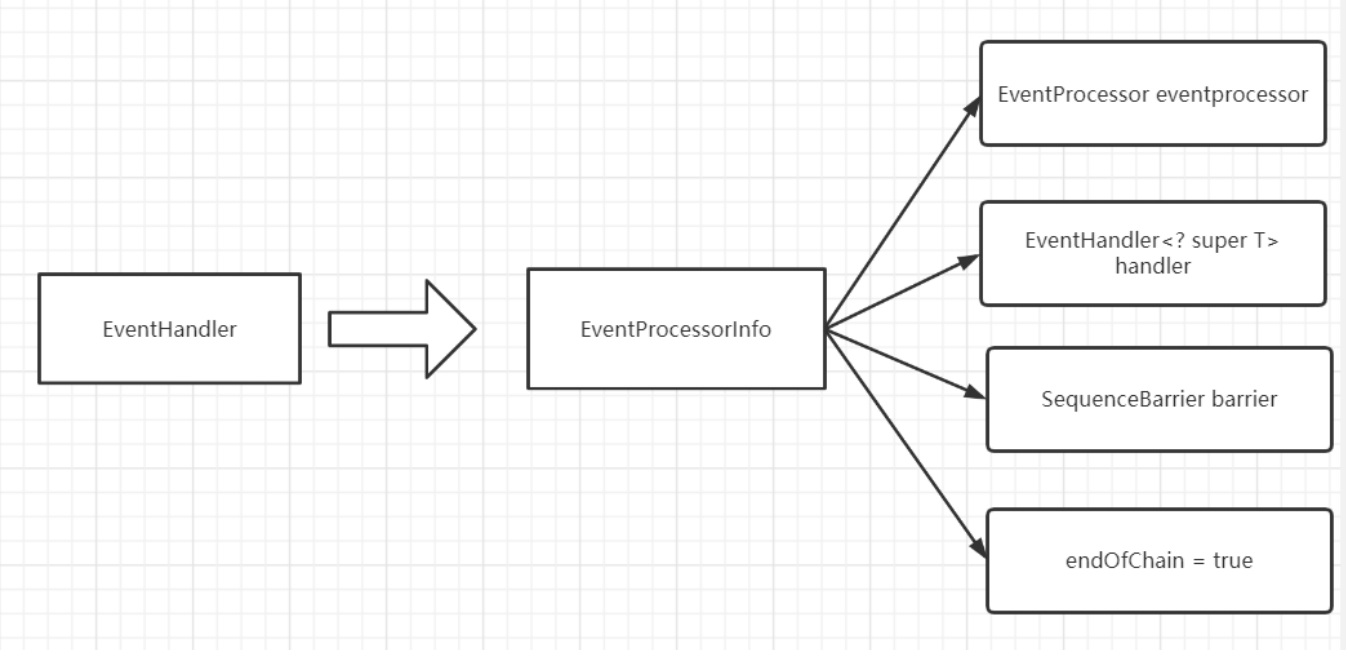

}核心类消费者仓库和消费者信息

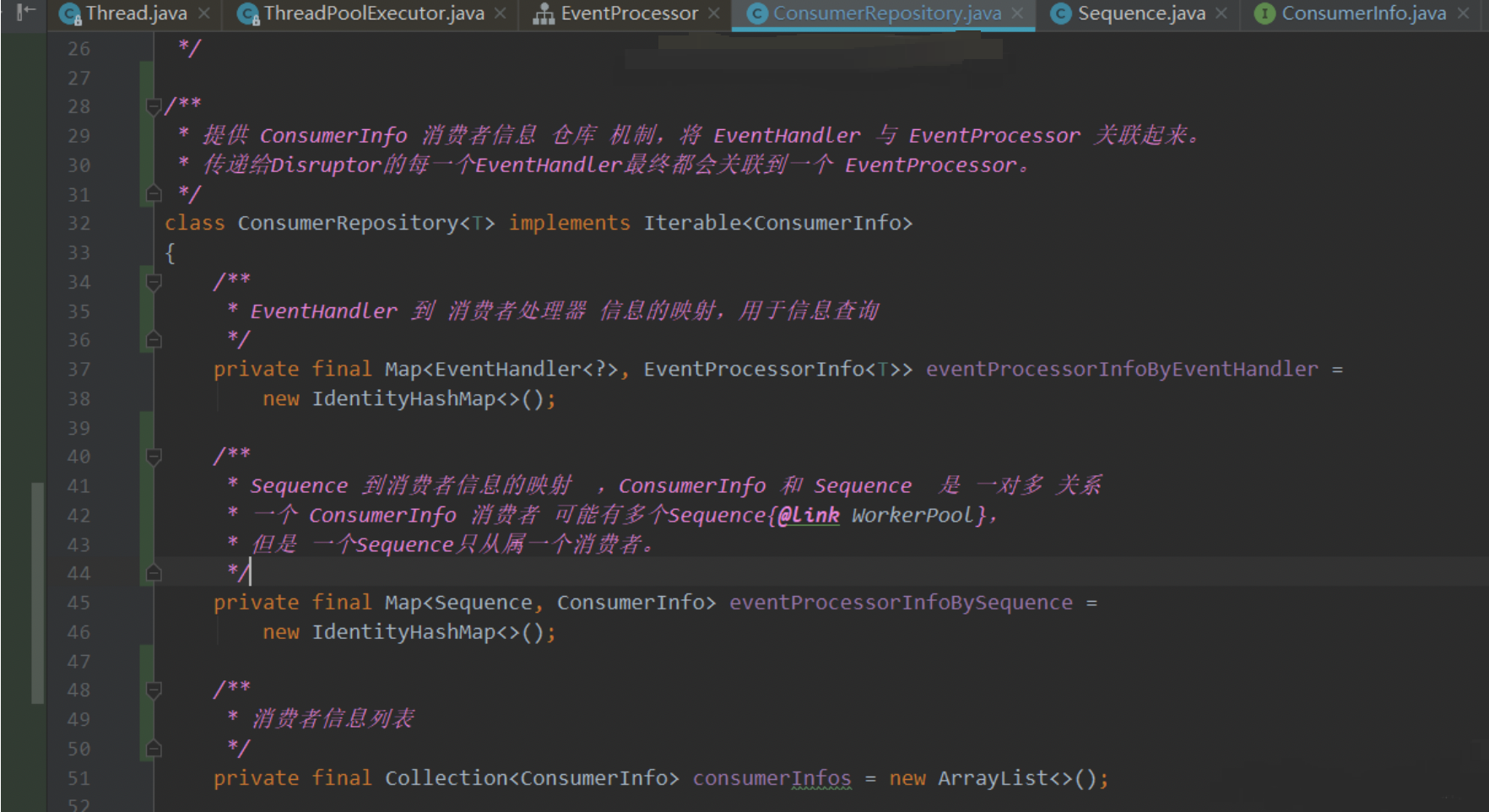

消费者仓库 ConsumerRepository

Disruptor中,通过ConsumerRepository来管理所有消费者,主要维护了以下结构:

-

EventHandler到 消费者处理器信息的映射,用于信息查询 -

Sequence到消费者信息的映射

ConsumerInfo 和 Sequence 是 一对多 关系

一个 ConsumerInfo 消费者 可能有多个Sequence

但是 一个Sequence只从属一个消费者。

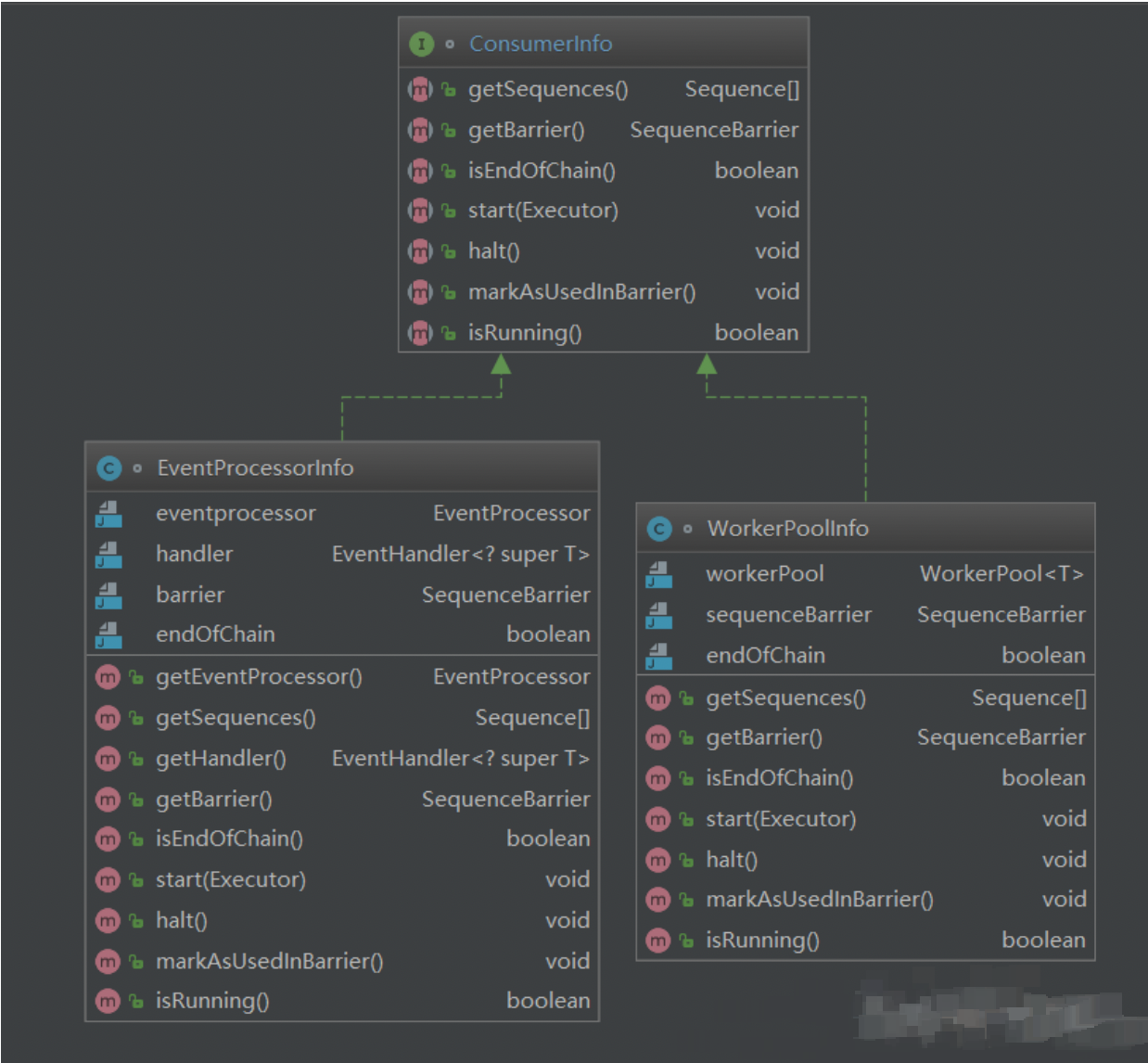

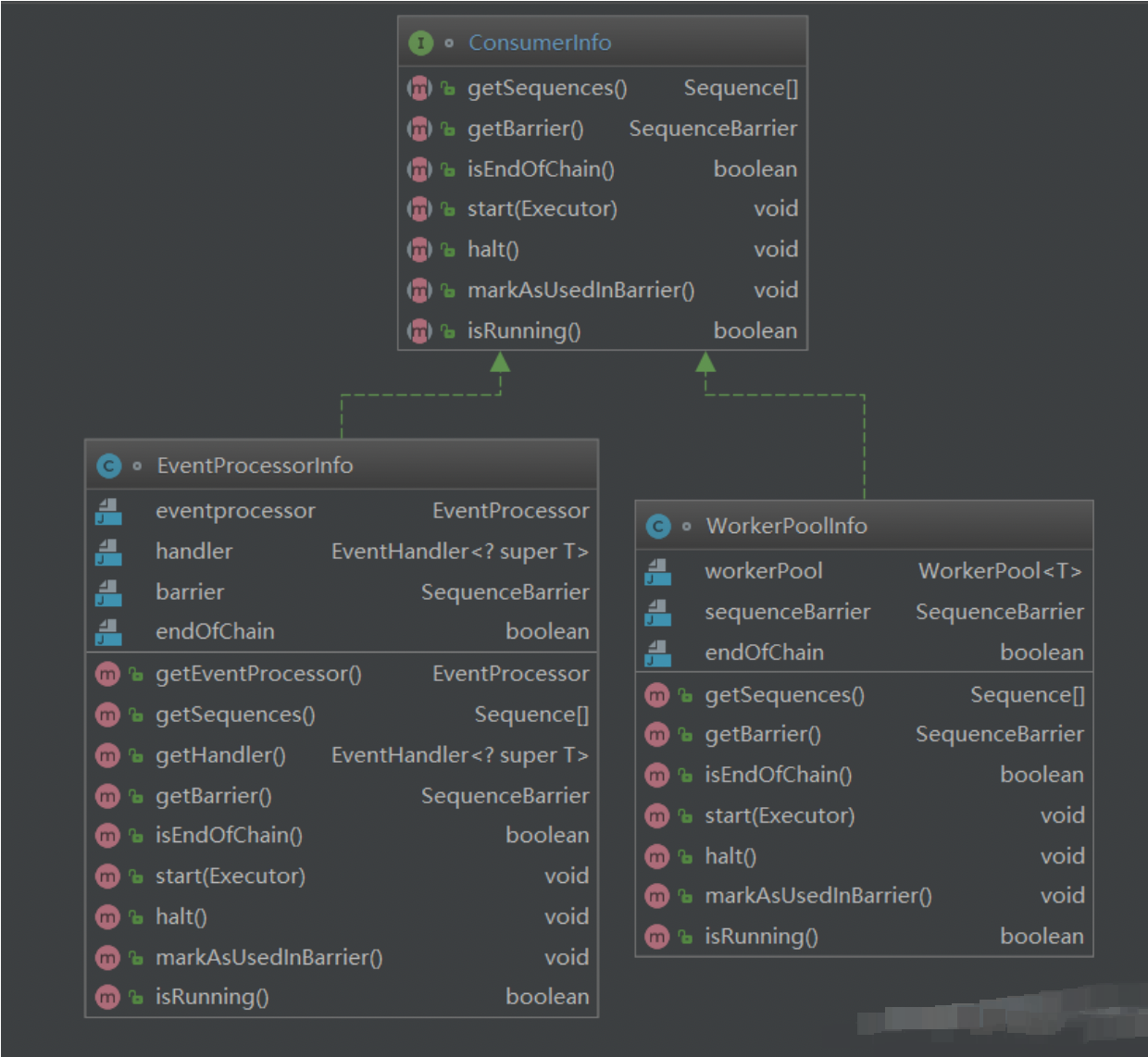

消费者的信息 ConsumerInfo

ConsumerRepository用于维护Disruptor的所有消费者的信息,管理的集合类里主要有ConsumerInfo 接口

消费者的信息 实现类

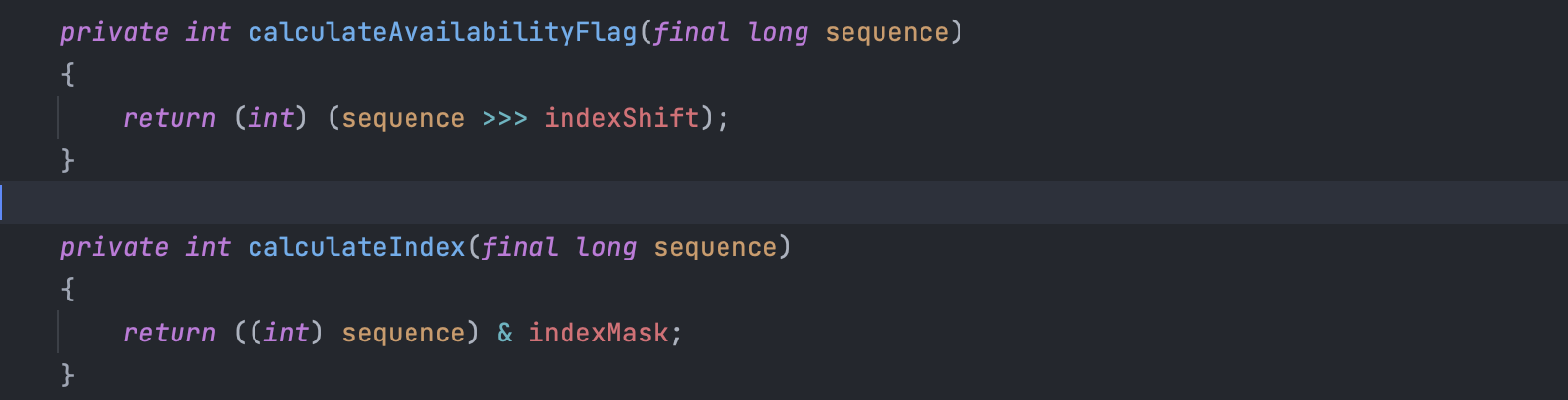

ConsumerInfo 维护了消费者信息的抽象,目前主要有两个实现类: EventProcessorInfo 单事件处理器消费者信息 WorkerPoolInfo 线程池消费者信息对象/工作者池信息。

EventProcessorInfo : 一个单线程的消费者(只有一个EventProcessor), 代理EventHandler,管理处 理事件以外的其他事情(如:拉取事件,等待事件…)

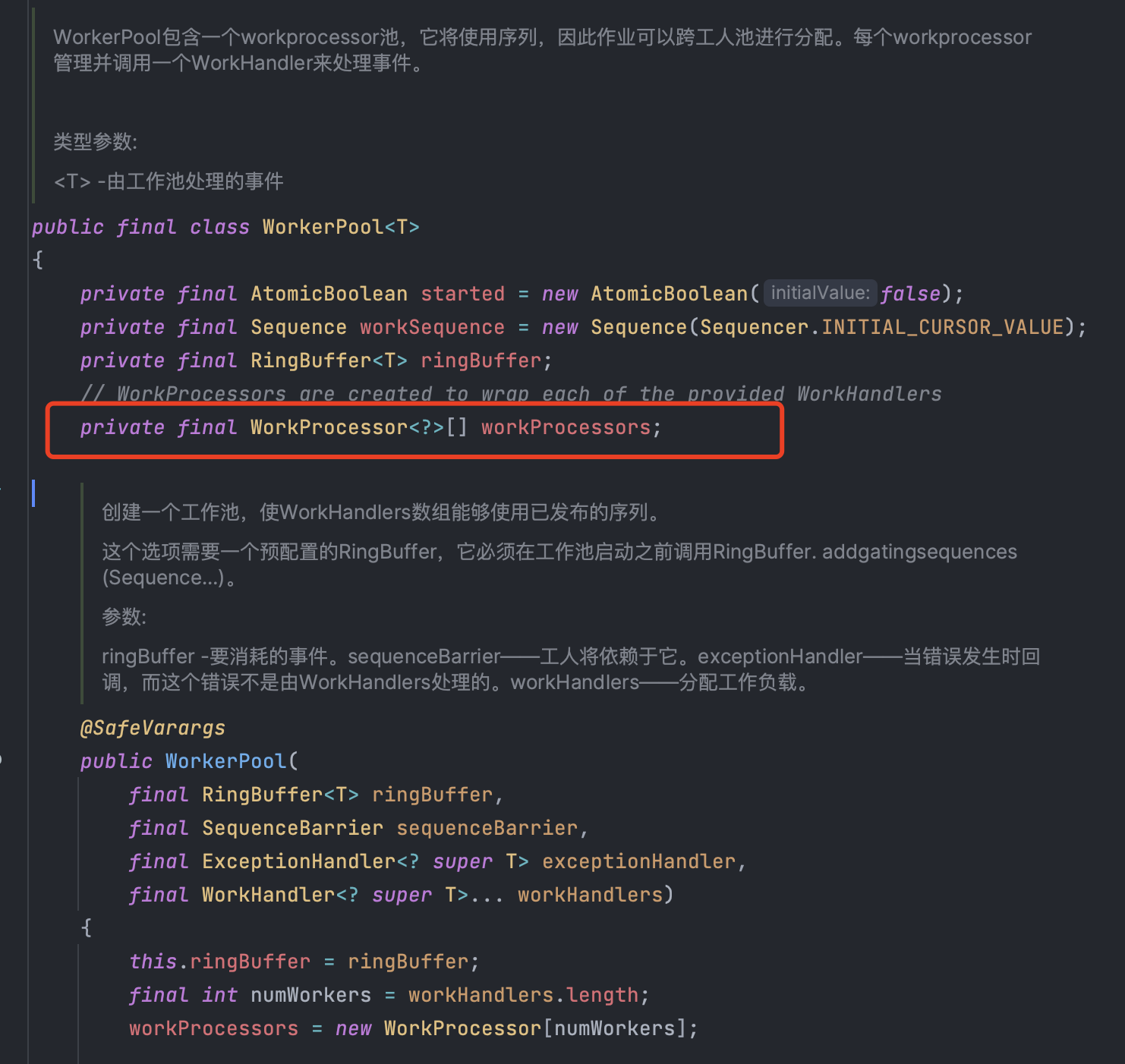

WorkerPoolInfo 表示: WorkPool整体是一个消费者,是一个多线程的消费者,每个生产者 publish 的事件只会被WorkerPool里的某一个WorkProcessor消费

WorkerPoolInfo多线程消费者信息

WorkerPoolInfo 包含了一个 WorkerPool 类型的成员

WorkerPool 和 处理器 没有任何 继承关系,是一个独立的类

协作者模式下,所有的消费者共用一个workSequence,通过CAS写workSequence

多线程消费者信息, 包含了多个工作处理器, 多个工作处理器 ,放在下面的数组中

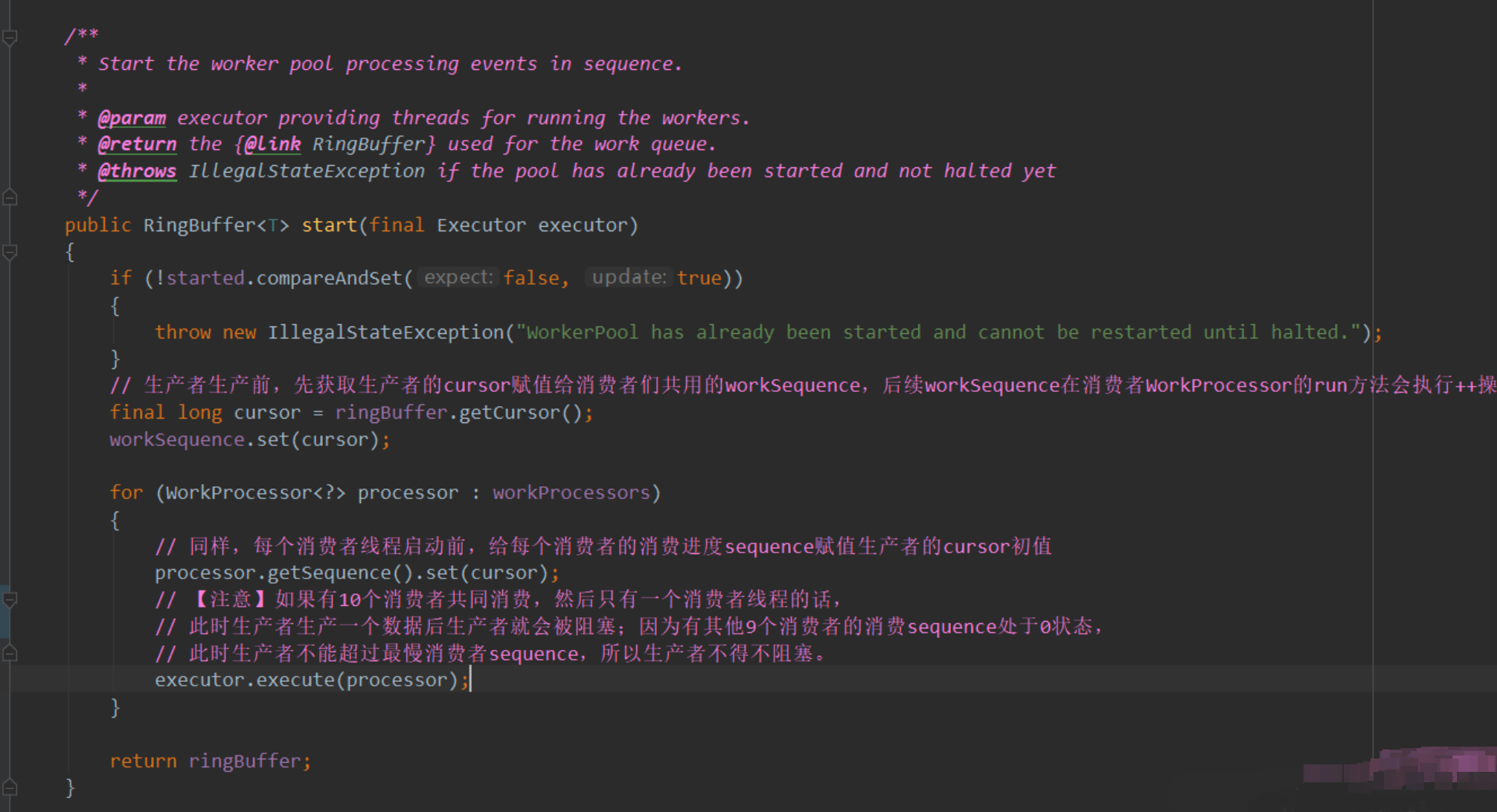

由 WorkerPool的start方法 启动 WorkProcessor 工作处理器

消费者处理器

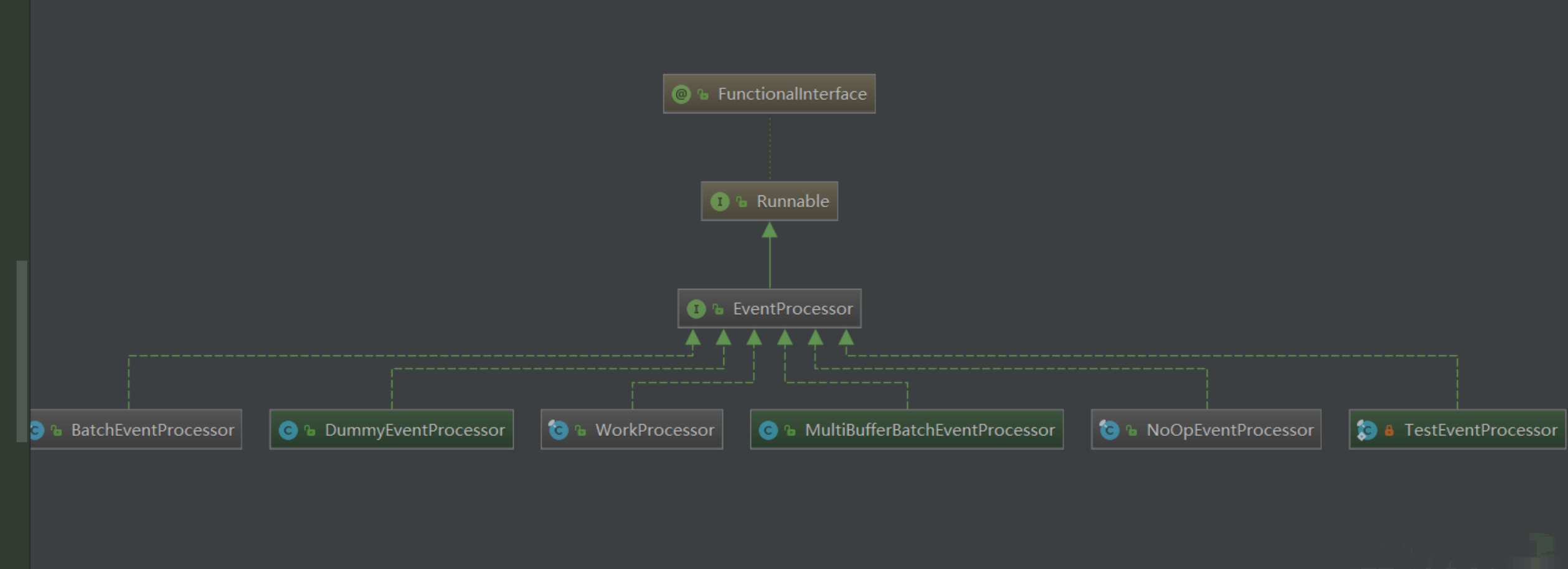

Disruptor的消费者依赖EventProcessor 事件处理器。

handler和processer都可以翻译为“处理器”,但是process侧重于处理执行,实际执行,processer与cpu有关系,一个processer事件处理器关联一个执行线程而handle侧重于业务处理器,表示用户逻辑的处理, process表示 handler 的执行过程 handle和process 的关系,类似于程序与进程的关系消费者处理器类型比较多, uml图如下:

主要的消费者处理器类型,两种:

-

BatchEventProcessor单线程批处理消费者,同一批次添加的消费者,会消费每一个event -

WorkProcessor消费者池,同一批次添加的消费者,每个event只会被其中一个processer 消费。

WorkProcessor 通过 WorkerPool 进行管理

BatchEventProcessor单线程批处理事件

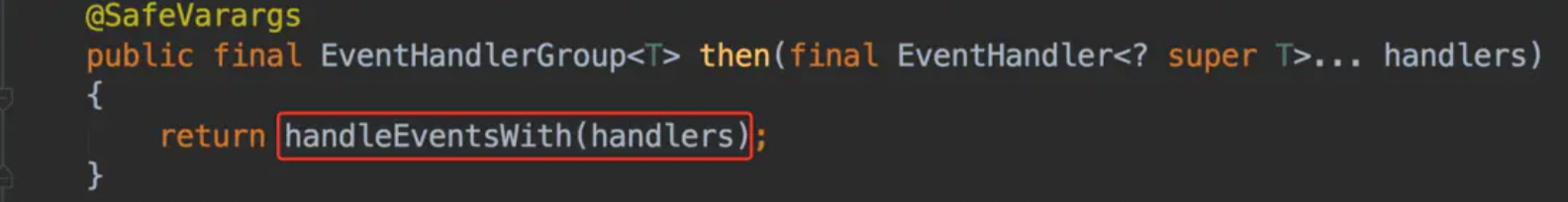

在使用BatchEventProcessor时,通过Disruptor#handleEventsWith方法可以获取一个 EventHandlerGroup,再通过EventHandlerGroup的and和then方法可以构建一个复杂的消费者链。

事件消费者组EventHandlerGroup

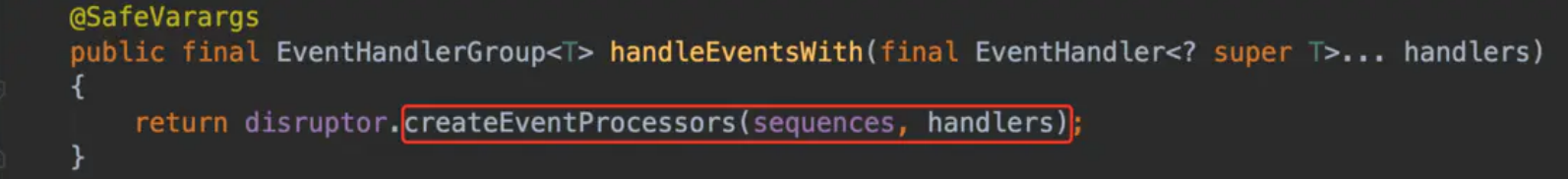

EventHandlerGroup表示一组事件消费者,内部持有了Disruptor类实例disruptor,其大部分功能都是 通过调用disruptor实现,其实可以算作是Disruptor这个辅助类的一部分。

EventHandlerGroup.java

设置批处理程序以使用环形缓冲区中的事件。 这些处理程序仅在此组中的每个{@link EventProcessor} 处理完事件后处理事件。 该方法通常用作链的一部分。

例如,如果处理程序A必须在处理程序B dw.handleEventsWith(A)之 前处理事件。那么(B) @param处理将处理事件的批处理程序。 @return {@link EventHandlerGroup},可用于在创建的事件处理器上设置事件处理器障碍。

设置批处理程序以处理来自环形缓冲区的事件。 这些处理程序仅在此组中的每个{@link EventProcessor}处理完事件后处理事件。 该方法通常用作链的一部分。

例如,如果A必须在B dw.after(A).handleEventsWith(B)之前处理事件 @param处理将处理事件的批处理程序。 @return {@link EventHandlerGroup},可用于在创建的事件处理器上设置事件处理器障碍。

// 由EventHandlerGroup调用时,barrierSequences是EventHandlerGroup实例的序列,

// 也就是上一个事件处理者组的序列,作为当前事件处理的门控,防止后边的消费链超前

// 如果第一次调用handleEventsWith,则barrierSequences为空

EventHandlerGroup<T> createEventProcessors(

final Sequence[] barrierSequences,

final EventHandler<? super T>[] eventHandlers)

{

checkNotStarted();

// 对应此事件处理器组的序列组

final Sequence[] processorSequences = new Sequence[eventHandlers.length];

final SequenceBarrier barrier = ringBuffer.newBarrier(barrierSequences);

for (int i = 0, eventHandlersLength = eventHandlers.length; i < eventHandlersLength; i++)

{

final EventHandler<? super T> eventHandler = eventHandlers[i];

final BatchEventProcessor<T> batchEventProcessor =

new BatchEventProcessor<>(ringBuffer, barrier, eventHandler);

if (exceptionHandler != null)

{

batchEventProcessor.setExceptionHandler(exceptionHandler);

}

consumerRepository.add(batchEventProcessor, eventHandler, barrier);

processorSequences[i] = batchEventProcessor.getSequence();

}

// 每次添加完事件处理器后,更新门控序列,以便后续调用链的添加

// 所谓门控,是指后续消费链的消费,不能超过前边

updateGatingSequencesForNextInChain(barrierSequences, processorSequences);

return new EventHandlerGroup<>(this, consumerRepository, processorSequences);

}// 为消费链下一组消费者,更新门控序列

// barrierSequences是上一组事件处理器组的序列(如果本次是第一次,则为空数组),本组不能超过上 组序列值

// processorSequences是本次要设置的事件处理器组的序列

private void updateGatingSequencesForNextInChain(final Sequence[] barrierSequences, final Sequence[] processorSequences)

{

if (processorSequences.length > 0)

{

// 将本组序列添加到Sequencer中的gatingSequences中

ringBuffer.addGatingSequences(processorSequences);

// 将上组序列从Sequencer中的gatingSequences中,gatingSequences一直保存消 费链末端消费者的序列组

for (final Sequence barrierSequence : barrierSequences)

{

ringBuffer.removeGatingSequence(barrierSequence);

}

// 取消标记上一组消费者为消费链末端

consumerRepository.unMarkEventProcessorsAsEndOfChain(barrierSequences);

}

}可以看到,使用BatchEventProcessor构建消费者链时的逻辑都在 createEventProcessors 方法中。

ConsumerRepository 类主要保存消费者的各种关系,如通过EventHandler引用获取 EventProcessorInfo信息,通过Sequence获取ConsumerInfo信息等。

因为要使用引用做key,所以数据结构使用IdentityHashMap。 IdentityHashMap和HashMap最大的不同,就是使用==而不是equals比较key

这个createEventProcessors方法接收两个参数,barrierSequences表示当前消费者组的屏障序列数组,如果当前消费者组是第一组,则取一个空的序列数组;否则,barrierSequences就是上一组消费者组的序列数组。

createEventProcessors方法的另一个参数eventHandlers,这个参数是代表事件消费逻辑的EventHandler数组。 Disruptor为每个EventHandler实现类都创建了一个对应的BatchEventProcessor。 在构建BatchEventProcessor时需要以下传入三个构造参数:dataProvider是数据存储结构如 RingBuffer;sequenceBarrier用于跟踪生产者游标,协调数据处理;eventHandler是用户实现的事件处理器,也就是实际的消费者。

注意,Disruptor并非为每个BatchEventProcessor都创建一个新的SequenceBarrier,而是每个消费者组共用一个SequenceBarrier。

至于为什么要叫做BatchEventProcessor,可以看看在run()方法里每次waitFor获取的 availableSequence是当前能够使用的最大值,然后再循环处理这些数据。

这样当消费者有瞬时抖动,导致暂时落后生产者时,可在下一次循环中,批量处理所有落后的事件。

BatchEventProcessor可以处理超时,可以处理中断,可以通过用户实现的异常处理类处理异常, 同时,发生异常之后再次启动,不会漏消费,也不会重复消费。

SequenceBarrier协调屏障

SequenceBarrier:一个协调屏障

SequenceBarrier用来跟踪发布者(publisher)的游标(cursor)和事件处理者(EventProcessor)的序列号 (sequence)。

disrutor管理两种依赖关系

disrutor需要管理两种依赖关系:

- 生产者与消费者之间的依赖关系

- 以及消费者与消费者之间的依赖关系

消费者与消费者之间的依赖关系 ,使用的是sequenceBarrier 的 dependentSequence 来管理

消费者对生产者之间的依赖关系 ,使用的是sequenceBarrier 的 seqquencer 来管理

生产者对最慢+末端消费者直接的依赖关系,使用门禁序号 gatingSequence 来管理

消除锁和CAS操作

- Disruptor中,通过联合使用SequenceBarrier和Sequence, 协调和管理消费者和生产者之间的处 理关系,避免了锁和CAS操作

-

Disruptor中的各个消费者和生产者持有自己的序号Sequence,序号Sequence需要满足以下条件:

- 条件一: 消费者的序号Sequence的数值必须小于生产者的序号Sequence的数值

- 条件二: 消费者的序号Sequence的数值必须小于依赖关系中前置的消费者的序号Sequence 的数值

- 条件三: 生产者的序号Sequence的数值不能大于消费者正在消费的序号Sequence的数值,防 止生产者速度过快,将还没有来得及消费的事件消息覆盖

- 条件一和条件二在SequenceBarrier中的waitFor() 方法中实现

-

条件三是针对生产者建立的

SequenceBarrier,逻辑判定发生在生产者从RingBuffer获取下一个可用的entry时,RingBuffer会将获取下一个可用的entry委托给Sequencer处理

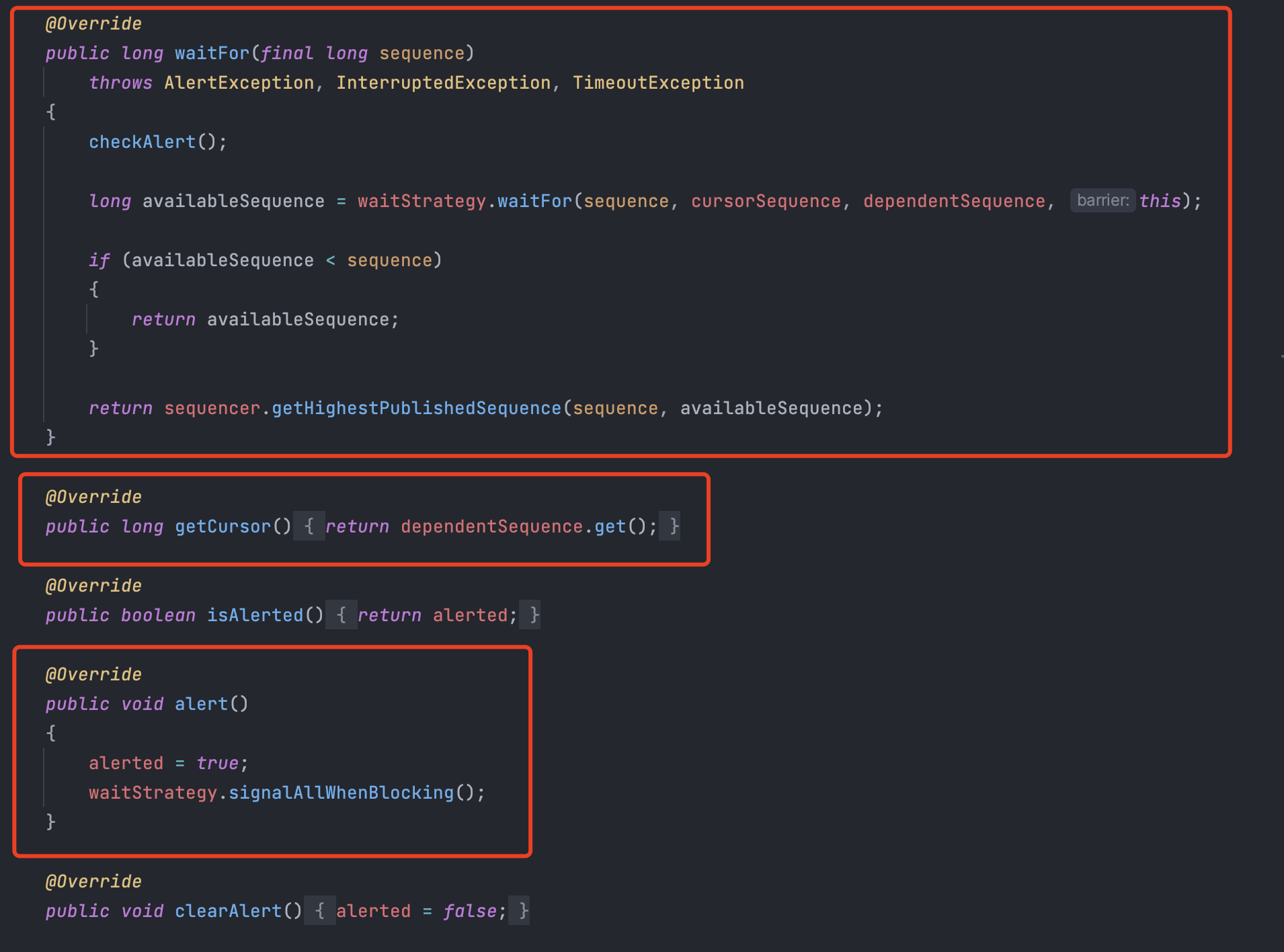

SequenceBarrier的几个方法

SequenceBarrier进行依赖消费

不同的BatchEventProcessor之间通过SequenceBarrier进行依赖消费。

假设我们有三个消费者BatchEventProcessor1,BatchEventProcessor2, BatchEventProcessor3.

1需要先于2和3消费,那么构建BatchEventProcessor和SequenceBarrier时, 我们需要让BatchEventProcessor2和BatchEventProcessor3的SequenceBarrier的 dependentSequence中加入SequenceBarrier1的sequence。

其实这里2和3共用一个SequenceBarrier就行。

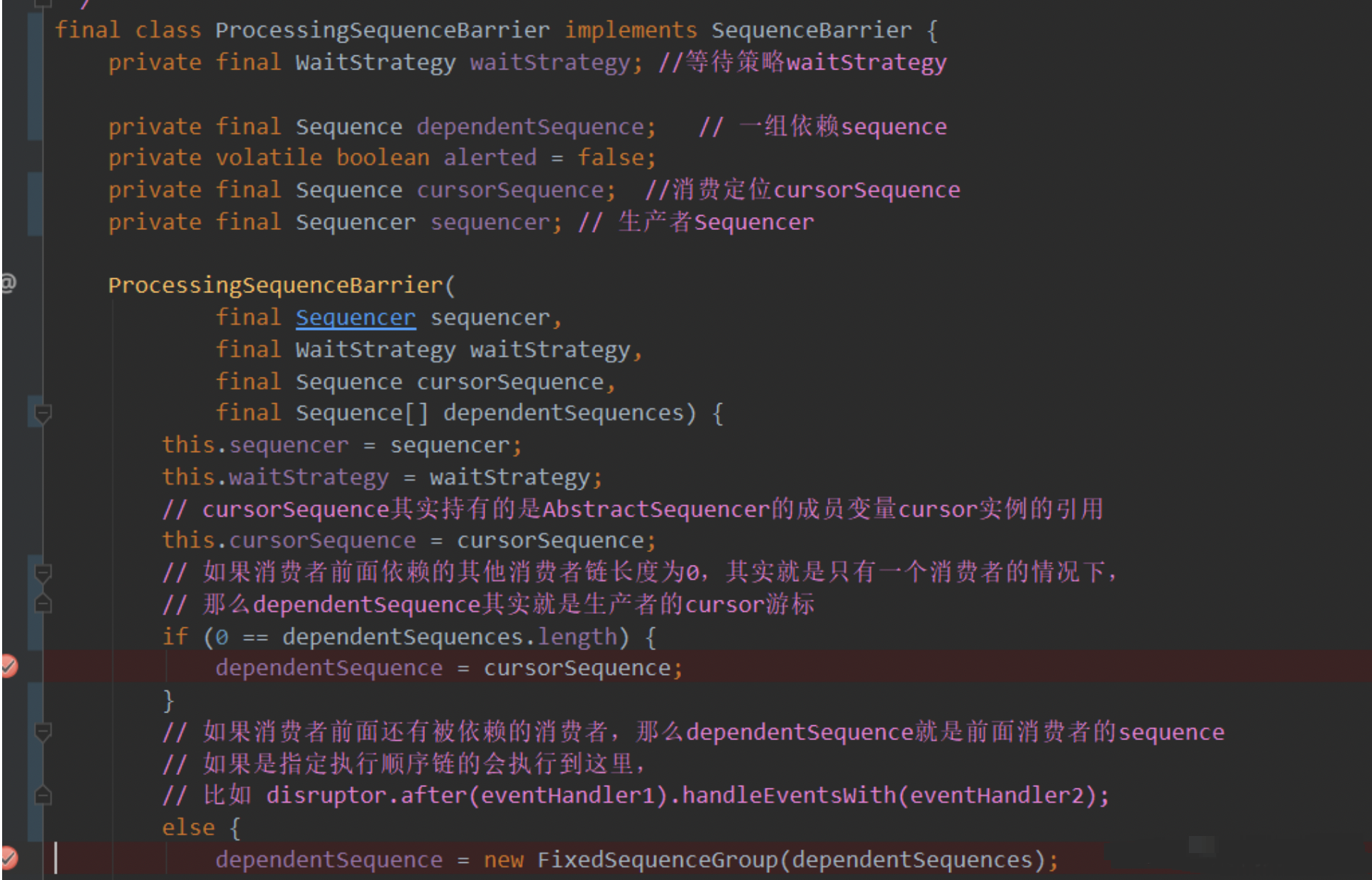

ProcessingSequenceBarrier

接下来看下它的实现类 – ProcessingSequenceBarrier

SequenceBarrier只有一个重要的实现类,就是ProcessingSequenceBarrier。

ProcessingSequenceBarrier有以下几个重要的属性:

- 生产者

Sequencer - 消费定位

cursorSequence - 等待策略

waitStrategy - 还有一组依赖

sequence:dependentSequence

可以看出如果dependentSequence的长度是0,就将cursorSequence指向它,即两者有着相同的引用。

否则,通过FixedSequenceGroup来创建它,即与cursorSequence之间,两者独立存在。

然后重点看下如下几个实现方法:

RingBuffer预分配内存

RingBuffer使用数组Object[] entries来存储元素:

- 初始化RingBuffer时,会将所有数组元素entries的指定为特定的事件Event参数,此时Event中的 detail属性为null

- 生产者向RingBuffer写入消息时 ,RingBuffer不是直接将数组元素entries指向Event对象,而是先获取Event对象,更改Event对象中的detail属性

- 消费者在消费时,也是从RingBuffer中读取Event, 读取Event对象中的detail属性

- 由此可见,在生产和消费过程中 ,RingBuffer中的数组元素entries没有发生任何变化,没有产生临时对象,数组中的元素一直存活,直到RingBuffer消亡

private void fill(EventFactory<E> eventFactory)

{

for (int i = 0; i < bufferSize; i++)

{

// 使用工厂方法初始化数组中的entries元素

entries[BUFFER_PAD + i] = eventFactory.newInstance();

}

}

通过以上方式,可以最小化JVM中的垃圾回收GC的频率,提升性能

Disruptor的等待策略

Disruptor默认的等待策略是BlockingWaitStrategy。

这个策略的内部适用一个锁和条件变量来控制线程的执行和等待(Java基本的同步方法)。

BlockingWaitStrategy是最慢的等待策略,但也是CPU使用率最低和最稳定的选项。然而,可以根据不同的部署环境调整选项以提高性能。

SleepingWaitStrategy

和BlockingWaitStrategy一样,SpleepingWaitStrategy的CPU使用率也比较低。

它的方式是循环等待并且在循环中间调用LockSupport.parkNanos(1)来睡眠,(在Linux系统上面睡眠 时间60µs).

然而,它的优点在于生产线程只需要计数,而不执行任何指令。并且没有条件变量的消耗。

但是,事件对象从生产者到消费者传递的延迟变大了。 SleepingWaitStrategy最好用在不需要低延迟,而且事件发布对于生产者的影响比较小的情况下。比如异步日志功能。

YieldingWaitStrategy

YieldingWaitStrategy是可以被用在低延迟系统中的两个策略之一,这种策略在减低系统延迟的同时也会增加CPU运算量。

YieldingWaitStrategy策略会循环等待sequence增加到合适的值。 循环中调用Thread.yield()允许其他准备好的线程执行。 如果需要高性能而且事件消费者线程比逻辑内核少的时候,推荐使用YieldingWaitStrategy策略。 例如:在开启超线程的时候。

BusySpinW4aitStrategy

BusySpinWaitStrategy是性能最高的等待策略,同时也是对部署环境要求最高的策略。 这个性能最好用在事件处理线程比物理内核数目还要小的时候。例如:在禁用超线程技术的时候。

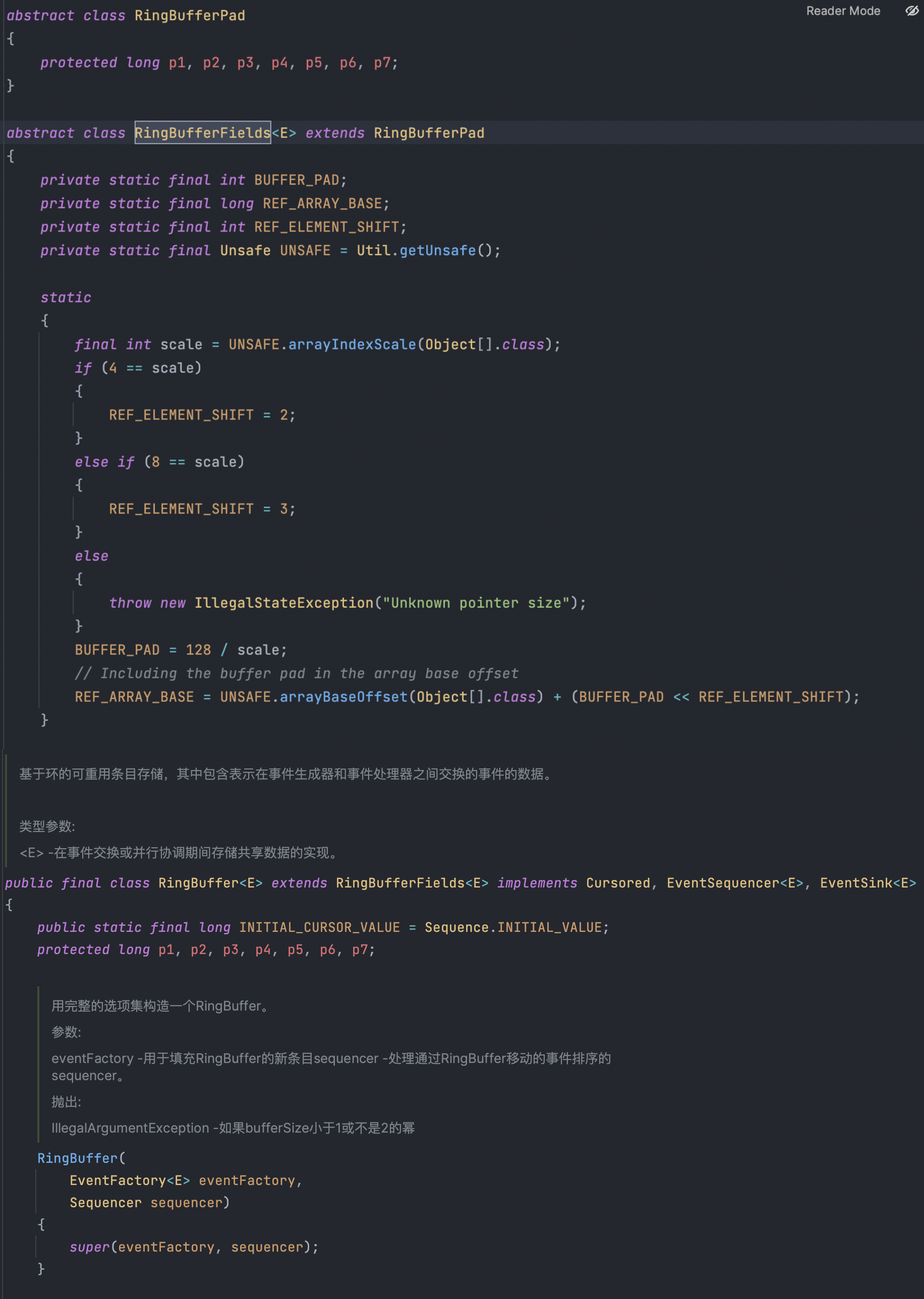

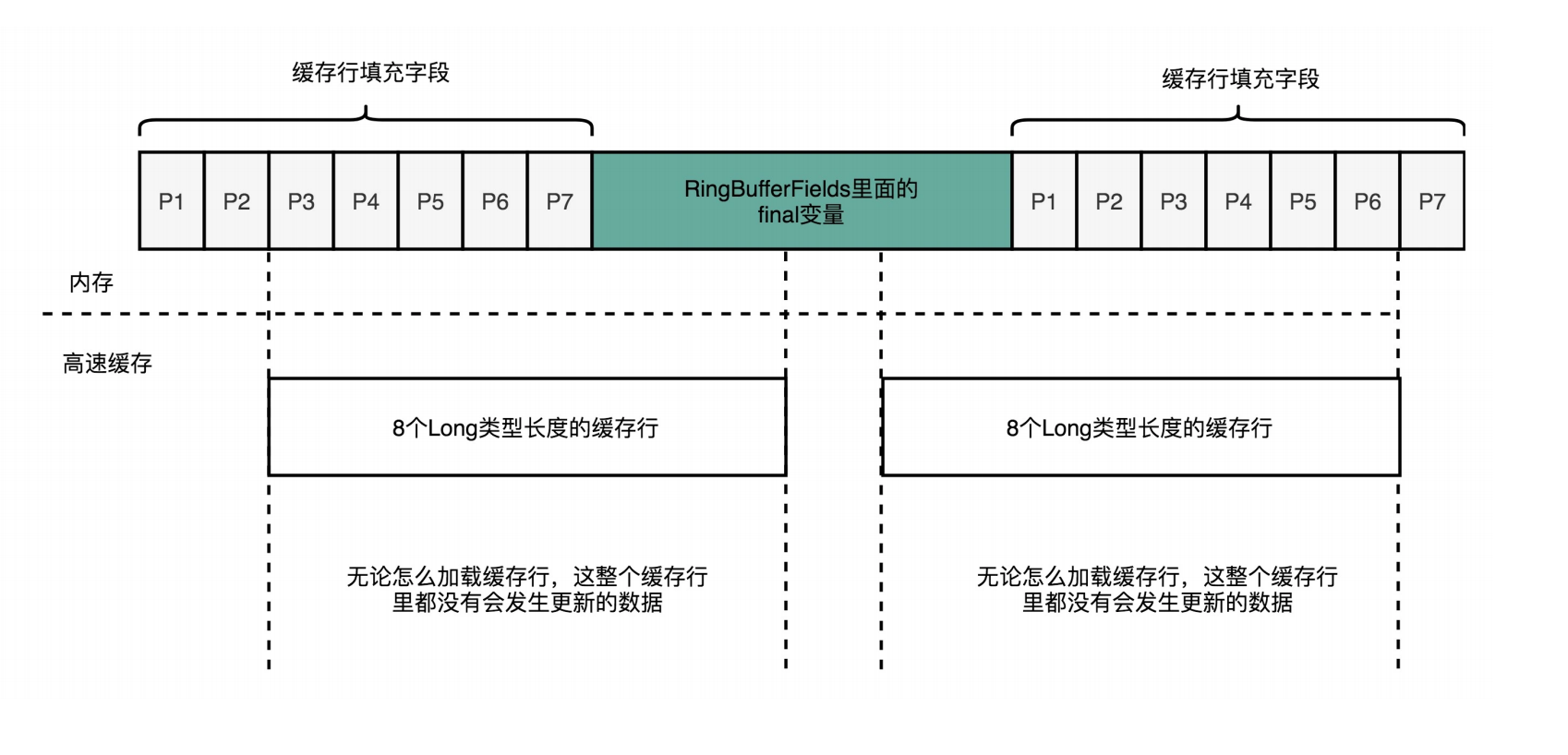

RingBuffer 的缓存行填充

Disruptor RingBuffer(环形缓冲区)定义了RingBufferFields类,里面有indexMask和其他几个变量存 放RingBuffer的内部状态信息。

对此,Disruptor利用了缓存行填充,在 RingBufferFields里面定义的变量的前后,分别定义了7个long 类型的变量:

- 前面7个来自继承的

RingBufferPad类 - 后面7个直接定义在

RingBuffer类

这14个变量无任何实际用途。我们既不读他们,也不写他们。而RingBufferFields里面定义的这些变量 都是final,第一次写入后就不会再修改。

所以,一旦它被加载到CPU Cache后,只要被频繁读取访问,就不会再被换出Cache。这意味着,对于 该值的读取速度,会一直是CPU Cache的访问速度,而非内存的访问速度。

Sequence是如何消除伪共享的

从Sequence的父类Value可以看到,真正使用到的变量是Value类的value,它的前后空间都由8个long 型的变量填补了,对于一个大小为64字节的缓存行,它刚好被填补满(一个long型变量value,8个字节 加上前/后个7long型变量填补,7*8=56,56+8=64字节)。

这样做每次把变量value读进高速缓存中时,都能把缓存行填充满,保证每次处理数据时都不会与其他 变量发生冲突。

当然,对于大小为64个字节的缓存行来说,如果缓存行大小大于64个字节,那么还是会出现伪共享问 题,但是毕竟非64个字节的Cache Line并不是当前的主流。